たんぱく質が多い食べ物とは? 食品一覧や効率の良い摂取方法を紹介

健康な生活を送るために欠かせないたんぱく質ですが、効率良く摂取するには、どんな食べ物をどのように取ると良いでしょうか。この記事では、身近な食品のたんぱく質含有量とメニュー例、不足した場合と過剰な場合の体への影響、1日の摂取推奨量、効率的な摂取方法を詳しく解説します。

監修

福渡 努 先生 (滋賀県立大学 人間文化学研究院 教授/日本ビタミン学会 理事/ビタミンB研究委員会 副委員長)

たんぱく質の重要性

たんぱく質は、20種類のアミノ酸が約50分子以上結合した化合物です。たんぱく質にはさまざまな種類があり、その種類によって、そのアミノ酸の量や配列(並び順)、集合体の大きさや形が異なります。この20種類のアミノ酸が一つでも欠けるとたんぱく質を合成できません。また、アミノ酸は、人体を構成する要素としては60%を占める水分の次に多く、残り約40%のうちの約半分を占めています。私たちの体を構成する成分であり、生命活動を維持する上で欠かせない栄養素でもあります。

食べ物から摂取したたんぱく質は、アミノ酸やペプチド(アミノ酸が2分子以上結合したもの)に分解され、胃や腸で消化吸収されます。吸収された後、筋肉や内臓、皮膚、神経などの材料として体内で利用されたり、糖質、脂質と共にエネルギー源として使われます。

後ほど「栄養素としてのたんぱく質が不足・欠乏すると?」の項で改めて説明しますが、食品から摂取するたんぱく質が不足・欠乏することによって、成長障害が生じたり、体力・免疫機能の低下などにつながってしまいます。毎日適切な量を摂取することが重要です。

たんぱく質が多い食べ物一覧

たんぱく質には、動物性食品に含まれるものと植物性食品に含まれるものがあります。ここではたんぱく質が含まれている代表的な食品と含有量、メニュー例をそれぞれ紹介します。

肉類

鶏、豚、牛、羊肉のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| 鶏ささみ(鶏、若どり、生) | 23.9 |

| 豚ロース(大型種肉、ロース、赤肉、生) | 22.7 |

| めんよう※(ラム、ロース、皮下脂肪なし、生) | 22.3 |

| 牛もも肉(交雑牛肉、もも、赤肉、生) | 19.3 |

肉類を使ったメニューとしては、豚の生姜焼き、グリルチキン、炒め物などが挙げられます。

※めんよう:家畜の羊

魚介類

魚介類やその加工品のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| ごまさば(焼き) | 31.1 |

| ぶり(成魚、生) | 26.2 |

| メバチマグロ(赤身、生) | 25.4 |

| ツナ缶(油漬、フレーク、ホワイト) | 18.8 |

魚介類を使ったメニューとしては、焼き魚や刺身、ツナサラダなどが挙げられます。

卵類

卵類のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。鶏卵1個当たりの重量はMサイズで58~63g、Lサイズで64~69gが目安となります。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| 鶏卵(卵黄、生) | 16.5 |

| うずら卵(全卵、生) | 12.6 |

| 鶏卵(全卵、ゆで) | 12.5 |

| 鶏卵(全卵、生) | 12.2 |

卵を使ったメニューとしては、目玉焼きや卵焼き、茶碗蒸しなどが挙げられます。

豆類(大豆製品)

大豆や大豆製品のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| 油揚げ(油抜き、焼き) | 24.9 |

| 木綿豆腐 | 7.0 |

| おから(生) | 6.1 |

| 絹ごし豆腐 | 5.3 |

大豆製品を使った主なメニューとしては、肉豆腐、おからの煮物、油揚げの味噌汁などが挙げられます。

乳類(牛乳及び乳製品)

乳類のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| ナチュラルチーズ(パルメザン) | 44.0 |

| プロセスチーズ | 22.7 |

| ヨーグルト(無脂肪無糖) | 4.0 |

| 普通牛乳※ | 3.3 |

牛乳や乳製品を使った主なメニューとしては、ミルクスープや肉・魚のチーズ焼き、グラタンなどが挙げられます。

※日本食品標準成分表における牛乳の分類の一つで、「無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上」の牛乳を意味します。「濃厚牛乳」や「低脂肪乳」などとの対比として用いられています。

穀類

穀類のたんぱく質含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| 角形食パン | 8.9 |

| うどん(ゆで) | 2.6 |

| 水稲めし※(玄米) | 2.8 |

| 水稲めし(精白米、うるち米) | 2.5 |

※水稲めし:炊いたご飯

穀類を使った、ご飯やパン、麺類などの食品は、炭水化物(糖質)のイメージが強いですが、実はたんぱく質も含まれています。食品自体のたんぱく質含有量は少ないものの、主食になり、1回に食べる量が多いため、1日を通してみるとたんぱく質の大切な摂取源となっています。

その他

その他、藻類、種実類、野菜類、きのこ類のなかでたんぱく質を多く含む食品の含有量は下記の表の通りです。

| 食品名 | 可食部100g当たりの含有量(g) |

|---|---|

| あまのり(味付けのり) | 40.0 |

| らっかせい(バターピーナッツ) | 23.3 |

| ブロッコリー(焼き) | 9.9 |

| マッシュルーム(ゆで) | 3.8 |

藻類はご飯や麺類に合わせたり、佃煮にするといった調理方法が考えられます。種実類を使ったメニューは和え物やドレッシングなど、野菜類はサラダや炒め物など、きのこ類は、アヒージョやホイル焼きなどが挙げられます。

たんぱく質を食べ物から摂取するときに大切なアミノ酸スコア

たんぱく質を構成しているのは、20種類のアミノ酸です。そのうち、体内で作ることができない9種類のアミノ酸(イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン)を必須アミノ酸といい、食事から摂取する必要があります。食品中のたんぱく質を必須アミノ酸の含有量から評価する方法のことを、「アミノ酸スコア」と呼びます。アミノ酸スコアが高いたんぱく質は、9種類の必須アミノ酸が十分に含まれており、良質なたんぱく質といえます。アミノ酸スコアが高い食品の例としては、肉類、魚介類、牛乳・乳製品、卵類や大豆・大豆製品などが挙げられます。

アミノ酸スコアの低い食品であっても、不足しているアミノ酸を他の食品で補えば、食事から必須アミノ酸を十分に摂取することができます。このように、たんぱく質を食べ物から摂取するときは、さまざまな食品をバランス良く組み合わせて食べることが大切です。

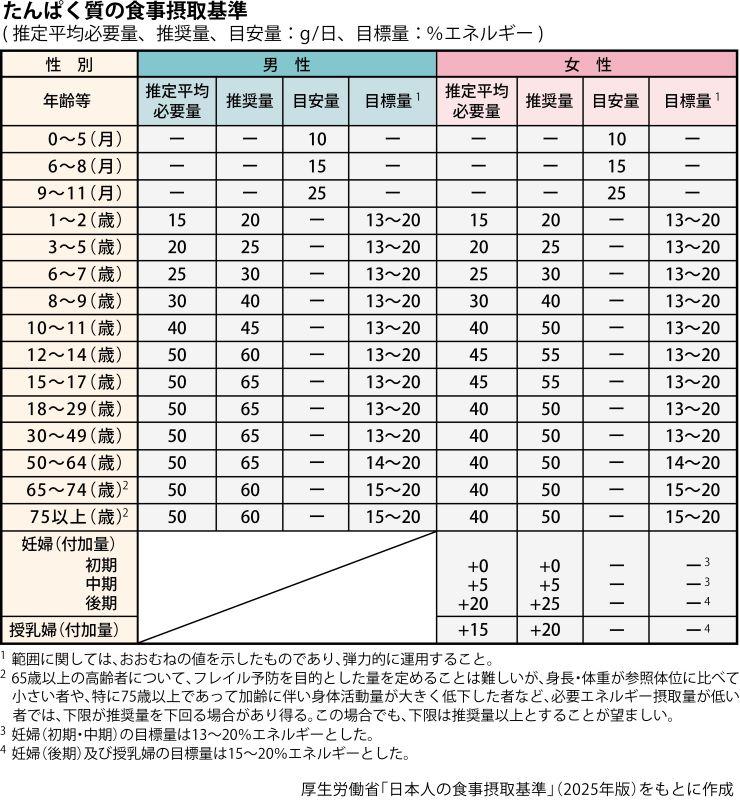

たんぱく質の摂取推奨量

「たんぱく質」として、1日で摂取を推奨されている量は、18歳以上の健康な成人女性で50g、成人男性で65g(65歳以上の男性は60g)です。妊娠中の人は、中期で+5g、後期で+25g、また授乳中の人は+20g多く摂取することが推奨されています。

栄養素としてのたんぱく質が不足・欠乏すると?

筋肉や臓器など体を構成するたんぱく質は、絶えず合成と分解を繰り返しています。食事からのたんぱく質の量が不十分であり筋肉の分解が進むと、筋力の低下につながります。筋肉量が低下すると、疲労を感じやすくなったり、転倒のリスクが高まったりすることにもつながるため、注意が必要です。

高齢の方では、筋肉量が低下して歩く、立ち上がるなどの動作に影響が生じる「サルコペニア」や、健康に生活を送れる「自立」と介護が必要になる「要介護状態」の間である「フレイル」に陥る場合もあります。

<関連記事>

フレイル/サルコペニア

また、たんぱく質は酵素やホルモンなどの材料としても利用され、体の機能を調節する大切な役割を果たしています。そのため欠乏すると、免疫機能が低下し、抵抗力が弱くなってしまうこともあります。

たんぱく質を過剰に摂取すると?

現時点では、たんぱく質の耐容上限量は設定されていません。

しかし、たんぱく質は、代謝されると老廃物が発生し、腎臓から尿として排泄されます。腎臓病や腎機能が低下している方は、過剰にたんぱく質を摂取することで腎臓への負担を高めることがあるため、医師から摂取の制限のある方は守るようにしましょう。

たんぱく質を効率的に摂取する方法

ここでは、たんぱく質を効率的に摂取する方法を紹介します。

1日3食バランスの良い食事を取る

食事からしっかりたんぱく質を摂取することが大切です。例えば、スープに卵や豆腐を入れる、コーヒーをカフェラテにするなど、普段から摂取している食べ物や飲み物に、たんぱく質が豊富に含まれている食品をプラスし、補うのもおすすめです。

前提として、たんぱく質に限らず、主食・主菜・副菜を基本に、1日3食バランスの良い食事を心がけましょう。

また、体内で最も重要なエネルギー源として消費される糖質が不足すると、筋肉などを構成するたんぱく質が代わりにエネルギー源として消費され、筋肉量が減少したり、体内で十分なたんぱく質の合成ができなくなったりする可能性もあります。また前述の通り、ご飯やパン、麺類といった糖質もたんぱく質の大切な摂取源ですので、しっかり食べるようにしましょう。

また、ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換する際に必要なので、あわせて摂取することを心がけましょう。

ビタミンも一緒に摂取する

たんぱく質の代謝や働きをサポートする栄養素を一緒に摂取するのもおすすめです。例えば、下記のような栄養素をあわせて摂取すると良いでしょう。

ビタミンB6

ビタミン B6は糖質、脂質、たんぱく質の代謝に関わっており、特にアミノ酸 (たんぱく質) からエネルギーを作り出す過程で必要な栄養素です。そのため、ビタミンB6が不足していると、たんぱく質の代謝が滞ってしまいます。

たんぱく質を多く摂取すると、その分ビタミンB6の必要量が増えます。そのため、糖質を減らしてたんぱく質などを多く摂る、いわゆる「糖質制限(低炭水化物)ダイエット」をしている方や、スポーツや筋トレにともなってたんぱく質を多く摂っている方などは、ビタミンB6を意識して摂取するようにしましょう。

その他にも、ビタミンB6は免疫機能の正常な働きを維持したり、赤血球のヘモグロビンや神経伝達物質の合成、ホルモンの産生を助けるなどさまざまな働きに関与しています。また、動物性食品・植物性食品のどちらにも比較的多く、野菜類、穀類、魚介類、種実類、肉類など、ビタミン B6はさまざまな食品に含まれています。

カルシウム、ビタミンD

カルシウムは、たんぱく質と同様に骨や歯の主要な構成成分であり、不足すると骨密度の低下にもつながります。また、ビタミンDは小腸でカルシウムの吸収を助けます。骨の形成と成長のためには、たんぱく質と一緒にこれらの栄養素を摂ることがおすすめです。カルシウムは乳製品や小魚、海藻、豆類、野菜に、ビタミンDは卵黄、鮭、牛乳・乳製品、きのこ類などの食材に多く含まれています。

ビタミンC

ビタミンCは、たんぱく質の一種であるコラーゲンの合成に必要な栄養素のため、一緒に摂ることがおすすめです。コラーゲンは皮膚だけでなく、骨や血管、骨格筋(体を動かす筋肉)などに多く含まれています。高齢女性を対象にした調査では、血中ビタミンC濃度の高い方ほど、筋力や身体能力が高い傾向にあるという報告もあります。ビタミンCは、野菜や果物、芋類に多く含まれています。

食品からの摂取が難しい場合は、これらのビタミンが含まれているビタミン剤を活用するのも一つの方法です。

- 肉体疲労時などのビタミンB6の補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

- 肉体疲労時のビタミンCの補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

自分に合ったたんぱく質の摂り方を見つけよう

たんぱく質は筋肉を作るだけでなく、酵素やホルモンの材料となったり、免疫機能を正常に維持するために関与していたり、私たちの健康に欠かせない栄養素です。たんぱく質は体内に留めておけないため、食事からこまめに摂取するように意識しましょう。また、ビタミンB6、ビタミンD、ビタミンC、カルシウムなどの栄養素を一緒に摂ることもおすすめです。忙しくて毎食バランスの良い食事を取るのは難しい場合は、食事と一緒にビタミン剤を活用するのも選択肢の一つです。自分に合った方法で、たんぱく質を積極的に摂取できるように意識してみてください。

【プチメモ】こんな人にはこのたんぱく質がおすすめ!

- ダイエットをしている人

ダイエットや減量をしている場合は、ヒレ肉や鶏むね肉、ささみ、白身魚など低脂質な食材を選ぶようにしましょう。大豆製品やきのこ類なども上手に取り入れるのがおすすめです。

- 筋トレをがんばっている人

トレーニングで蓄積した疲労の回復のために、ビタミンB1を豊富に含む豚ヒレ肉や豚もも肉、うなぎなどの食材を選ぶと良いでしょう。

- 高齢の方

高齢期になると動物性食品由来のたんぱく質が脂っぽい、噛みにくいなどの理由で敬遠されがちに。しかし体内で効率良くたんぱく質を利用するためには、さまざまな種類のたんぱく質をバランス良く摂取することが大切です。大豆などの植物性のたんぱく質に加えて、肉類、魚介類、乳製品、卵類などもうまく組み合わせて食べるようにしましょう。

参考文献

・食品成分データベース

https://fooddb.mext.go.jp/ranking/ranking.html