鉄分の多い食べ物は?吸収率を上げる方法や効率的に摂取する方法を紹介

監修

柴田 克己 先生 (滋賀県立大学 名誉教授)

鉄分の働きとは? 摂取の目安についても紹介

私たちの体に欠かせない栄養素である鉄分には、どのような働きがあるのでしょうか。ここでは、鉄分の基本的な働きと、不足した場合、過剰摂取した場合、それぞれの体への影響、必要量を満たす摂取量を紹介します。

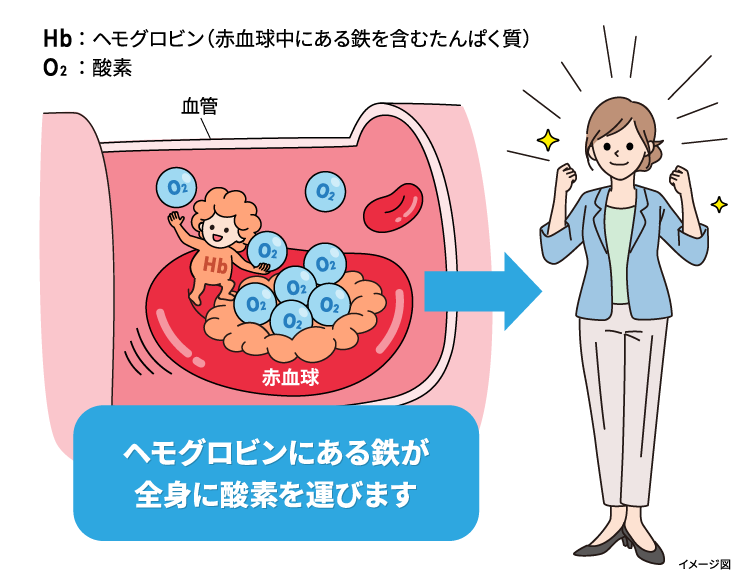

鉄分は体の機能維持に必要なミネラル

鉄分は体の機能維持に必要なミネラルの一種で、成人の体内に約3~5gあるといわれています。体内の鉄分は「機能鉄」と「貯蔵鉄」の2つに分けることができます。

・機能鉄:鉄分の約70%を占め、血液に含まれる赤血球中のヘモグロビンとなって酸素を全身に運搬したり、筋肉中のミオグロビンとなって筋肉中に酸素を蓄える役割を果たす。体内の鉄分の多くは、赤血球の中にある。

・貯蔵鉄:機能鉄を除いた残りの約30%。肝臓や脾臓(ひぞう)、骨髄などに蓄えられており、赤血球の鉄分が少なくなるとこの貯蔵鉄が使われる。

その他にも、鉄分にはコラーゲンの合成や、エネルギー産生をサポートする働きなどがあります。

鉄分が不足したり、過剰摂取したりした場合の影響は?

鉄分が不足すると?

体内に蓄えられている鉄分が不足すると、骨髄で作られる赤血球の数が減ったり、大きさが小さくなったりして、体に酸素が十分供給されなくなってしまいます。これによって、体が重い、疲れやすい、顔色が悪い、立ちくらみ、集中力の低下、頭痛、食欲不振などの症状につながります。鉄分の不足が続くと「鉄欠乏性貧血」が生じ、重度の場合では、息切れ、めまい、心拍数の増加や、胸痛(狭心症)や心不全が起きることもあります。

その他、異食症(氷、泥、糊など、食品以外のものが食べたくなる)、さじ状爪(爪が薄くなってスプーン状にへこむ)、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群:座っているか横になっているときに脚を動かさずにはいられない衝動)なども鉄分の不足が原因となって生じる症状です。

また、妊娠している場合のリスクとしては、赤ちゃんの発育不全や切迫早産などがあります。出産時は出血で鉄分が失われますし、産後も鉄分の不足状態が続くと体力回復に時間がかかることがあります。

- 鉄を配合し、疲労の回復によく効くアリナミン製薬の製品

-

<関連記事>

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)とは?症状の原因や対処法を紹介

鉄分を過剰摂取すると?

通常の食事によって鉄分の過剰症を起こすことはほとんどありません。しかし、サプリメントや医薬品などから過剰に摂取すると、便秘や胃腸障害などが起こる可能性があります。また、小さなお子さんが誤飲した場合には、急性鉄中毒を起こすこともあるため管理には注意しましょう。

【プチメモ】鉄分が不足しやすいのはどんな人?

<出血などで鉄分が失われている人>

鉄分の不足は、失血に関連して生じることが多いです。特に月経のある女性は鉄分が不足しがちに。経血量が多い人は注意しましょう。また、頻繁に献血する人や、がんなどにかかり消化管出血がある場合も注意が必要です。

<鉄分の必要量が多い人>

妊娠中の女性は、胎児の成長のために血液を子宮に送らなければならず、体内の血液量が増加します。そして、体内の鉄分が胎児の発育のために優先的に使われるため、不足しやすくなっています。

また、出産時には出血をともなうことや、母乳が血液から作られることもあり、出産直後や母乳育児中には、特に鉄分の不足に注意する必要があります。加えて、鉄分の必要量が多い乳幼児や成長期の子どもも、鉄分が不足しやすくなります。

<鉄分の吸収が低下している人>

胃を切除するなど胃腸に障害がある人、感染症やがんを患って体に炎症がある人などは鉄分が吸収されにくいため、鉄分が不足しやすいとされています。また、無理なダイエットをしている人は、鉄分の摂取量が少ないため、体内に吸収する量も少なくなります。

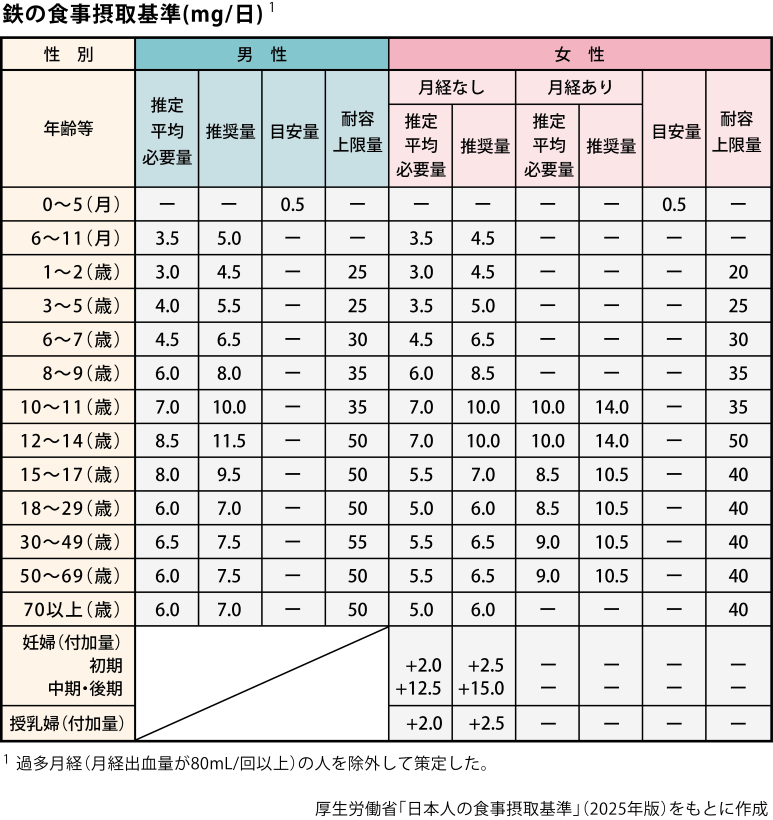

鉄分の食事摂取基準

鉄分の1日の必要量を満たす摂取量は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、性別や年齢、女性であれば月経の有無によって以下の通り定められています。

妊娠中はこの表の数値に加え、初期に2.5mg、中期・後期には15.0mg程度多く摂取することが推奨されており、授乳期も2.5mg多く摂取することが推奨されています。

また令和5年に厚生労働省が実施した国民健康・栄養調査によると、成人男女の1日当たりの鉄分の摂取量は7.6mgとなっています。血液検査で貧血はみられないものの、鉄分が不足している人は珍しくありません。

鉄分の多い食べ物は?食事に取り入れやすい食品をランキング形式で紹介

食品中に含まれる鉄分は、ヘム鉄と非ヘム鉄とに分けられます。たんぱく質と結合しているヘム鉄は肉や魚などの動物性食品に多く含まれており、非ヘム鉄は植物性食品に多く含まれている鉄分です。ヘム鉄は非ヘム鉄よりも体内で吸収されやすいとされています。

ここでは日本食品標準成分表2023年版(八訂)を参考に、鉄分含有量の多い食品を、食事への取り入れやすさをふまえピックアップし、ランキング形式で紹介します。動物性・植物性食品に分けて、それぞれ見ていきましょう。

普段の食事に取り入れやすい、鉄分含有量が多い動物性食品ランキング

動物性食品で、鉄分が多い食べ物にはどのようなものがあるでしょうか。食品成分データベースから、一般的に入手しやすい食品を抜粋し、ランキング形式で紹介します。また、一回当たりの使用量が少ないもの、同じ食品は除外しています。

- あさり(缶詰、水煮):30.0

- 豚のレバー(スモーク):20.0

- かたくちいわし(煮干し):18.0

- 干しえび:15.0

- しじみ(水煮):15.0

※成分量100g当たりmg

この他にも、カツオやマグロなどの魚、赤身肉も鉄分を多く含んでいます。

普段の食事に取り入れやすい、鉄分含有量が多い植物性食品ランキング

植物性食品で、鉄分が多い食べ物にはどのようなものがあるでしょうか。食品成分データベースから、一般的に入手しやすい食品を抜粋し、ランキング形式で紹介します。また、一回当たりの使用量が少ないもの、同じ食品は除外しています。

- 焼きのり:11.0

- 大豆(ブラジル産・乾):9.0

- 刻み昆布:8.6

- そらまめ(乾):5.7

- 切り干し大根(乾):3.1

※成分量100g当たりmg

この他、豆や豆乳・豆腐など大豆製品、卵黄、小松菜やほうれん草などの青菜も鉄分を多く含んでいます。

鉄分を効率的に摂取する方法

肉や魚など動物性食品に含まれるヘム鉄に比べて、野菜、豆類、穀類など植物性食品に含まれる非ヘム鉄は吸収率が低いが、組み合わせる食品や調理方法を工夫することで、吸収率を上げることができます。ここでは、鉄分をより効率的に摂取する方法について解説します。

ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂取して吸収率を上げる

鉄分の吸収率は、同時に摂取する栄養素によって変わるとされています。野菜・果物・いもなどに多く含まれるビタミンCは鉄分と一緒に摂取したい栄養素です。

さらにビタミンCと鉄分は、体内のコラーゲンの合成にも必要不可欠です。コラーゲンは皮膚や骨、軟骨、血管や内臓を構成するたんぱく質の一つで、コラーゲンをうまく合成できないと、血管がもろくなり、出血しやすくなったり、肌や唇がカサカサしたり、爪が割れやすくなったりなど、怪我をしやすくなる場合があります。

ビタミンCを多く含む食べ物、たんぱく質を多く含む食べ物を下記に紹介しますので、参考にしてみてください。

【ビタミンCを多く含む食べ物】

・キウイ

・柿

・ピーマン

・ブロッコリー

【たんぱく質を多く含む食べ物】

・赤身肉

・卵

・納豆

・チーズ

例えば、鉄分が豊富なレバーや赤身肉、魚はヘム鉄として含まれているため、体内で吸収しやすいのが特徴です。一方で、卵や大豆製品は非ヘム鉄として含まれているため、ブロッコリー、赤ピーマンなどのビタミンCが豊富な野菜と合わせて炒めると、吸収率がアップします。

忙しくて料理が難しい場合は、コンビニエンスストアやスーパーのお惣菜を上手に利用してみましょう。ゆで卵と野菜ジュース、あさりの水煮缶やサバの味噌煮缶にサラダを合わせるなどもおすすめの方法です。他にもレモン汁をかける、食後にビタミンCの多い果物を食べるなどしてうまく工夫してみましょう。食品からの摂取が難しい場合は、ビタミンCが含まれているビタミン剤を活用するのも一つの方法です。

- 肉体疲労時、妊娠・授乳期などのビタミンCの栄養補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

鉄分の吸収を妨げる成分の同時摂取を控える

反対に、鉄分の吸収を妨げる飲料や食品もあるため、組み合わせには注意が必要です。緑茶、紅茶、ウーロン茶、コーヒーなどタンニンを含む飲み物を一緒に摂取すると、タンニンが鉄分と結合して腸から吸収しにくくしてしまうため、食事中や食直後は、麦茶などタンニンを含まない飲み物にできると良いでしょう。

ほうれん草に含まれるシュウ酸も、鉄分の吸収率を下げるとされています。シュウ酸は水溶性なので、茹でる・水にさらす、といった調理方法で減らすことができますが、茹ですぎるとビタミンCも減ってしまうので注意しましょう。

鉄瓶や鉄鍋などを活用する

鉄製のフライパンや中華鍋などを使うと、調理中に微量の鉄分が溶け出して食材に染み込み、鉄分含有量が多くなるといわれています。鉄分不足が気になる場合は、調理の際に鉄瓶や鉄鍋などを使用するのもおすすめです。

鉄分と一緒に摂取したいその他の栄養素

鉄分が不足し体の不調がある場合、鉄分だけでなく一緒に働く他の栄養素を同時に摂取することが大切です。食事摂取基準にしたがったバランスの良い食事を心がけ、栄養素を満遍なく摂取しましょう。特にエネルギー産生を助けるビタミンB1や、赤血球を作るのに必要な「造血のビタミン」と呼ばれているビタミンB12や葉酸は、鉄分と一緒に摂取したい栄養素。ここでは、ビタミンB1、ビタミンB12、葉酸の働きと、それぞれの栄養素を多く含む食べ物について解説します。

ビタミンB1

鉄分は「酸化還元反応」と呼ばれる、細胞内で電子を受け渡す反応に関わっています。酸化還元反応は、代謝の中心的な役割を果たす化学反応であり、体内でエネルギー産生にも欠かせないプロセスです。そのため、鉄分が不足すると糖質・脂質・たんぱく質からエネルギーを効率良く作り出すことができなくなり、休息を十分取っても疲労やだるさを感じたり、集中力が低下したりしてしまいます。

糖質のブドウ糖は、最も多く摂取しているエネルギー産生栄養素です。このブドウ糖から効率よくエネルギーを産生するためには、鉄分に加えて、ビタミンB1を積極的に摂取することも大切です。

ビタミンB1は、豚肉や魚、大豆などに多く含まれています。また、ビタミンB1をより吸収しやすく改良したフルスルチアミンを含むビタミン剤や栄養ドリンクを取り入れるのも良いでしょう。

- <ビタミンB群やフルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)を配合し、疲労の回復によく効くアリナミン製薬の製品>

-

ビタミンB12

ビタミンB12は、たんぱく質や核酸の生合成、アミノ酸や脂肪酸の代謝などに関わっています。ビタミンB12には、葉酸とともに骨髄で正常な赤血球を作る役割があり、不足すると造血作用がうまく働かず、巨赤芽球性貧血(きょせきがきゅうせいひんけつ)を引き起こすことがあります。また、ビタミンB12は神経の機能維持や修復に重要な役割を果たします。そのため、不足すると末梢神経障害が起こり、しびれや知覚異常の症状として現れることがあります。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、ビタミンB12の一日の目安量は18歳以上の男女で4㎍となっています。身近な食材では、あさりの水煮(缶詰)10gに6.4㎍含まれています。他にも、下記の食品に多く含まれているため、献立を考える際の参考にしてみてください。

【ビタミンB12を多く含む食品】

・しじみ

・レバー

・チーズ

・卵

食事からの摂取不足が心配な場合は、ビタミンB12を含むビタミン剤を活用するのもおすすめです。

- 肉体疲労時、妊娠・授乳期などのビタミンB12の栄養補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

葉酸(folate)

葉酸(folate)は、ビタミンB12とともに赤血球の生成を助けるビタミンです。不足すると、ビタミンB12と同様に巨赤芽球性貧血を引き起こすため、葉酸(folate)を多く含む食品などを摂取することが大切です。

加えて、DNAやRNAなどの核酸やたんぱく質の生合成を促進し、細胞の生産や再生を助けるなど、体の発育にも重要な役割を果たしています。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、葉酸(folate)の一日の推奨量は18歳以上の男女ともに240㎍と定められています。ただし、妊娠を希望する女性や妊娠中の女性は通常の食事に加えて、1日400㎍の葉酸(folic acid)を摂取することが推奨されています。これは、葉酸(folate)が胎児の正常な発育に関わっているからです。

また、妊娠中期・後期による貧血予防のためには葉酸(folate)の付加量(推奨量)は240㎍/日と策定されています。非妊婦時の推奨量240㎍を足すと、妊娠中期・後期の葉酸(folate)の推奨量は480㎍/日となります。

【プチメモ】葉酸folate とfolic acid の違いとは?

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、葉酸活性をもつ化合物の総称を葉酸(folate)といい、人為的に合成されたプテロイルモノグルタミン酸を指す場合は葉酸(folic acid)と呼びます。

簡単にいうと、食品中に含まれるものは葉酸(folate)で、サプリメントや強化食品に添加されているものは葉酸(folic acid)ということです。

身近な食材では、豚肉のスモークレバー100gに310㎍含まれています。他にも下記の食品に多く含まれているため、献立を考える際の参考にしてみてください。

【葉酸(folate)を多く含む食品】

・わかめ

・昆布

・レバー

・煎茶、玉露、紅茶

鉄分豊富な食べ物を普段の食事に取り入れて貧血を予防しよう

鉄分は私たちの体に不可欠なミネラルで、不足すると疲労感を感じやすくなり、貧血や体調不良の原因となります。特に月経のある女性や妊娠・授乳中の女性は不足しやすいため、意識的に摂取する必要があります。疲れやすい人はエネルギー産生を助けるビタミンB1と一緒に摂取することを心がけましょう。

また、貧血を予防するためには、ビタミンB12や葉酸(folate)などの栄養素を摂取することも大切です。食事の際はヘム鉄と非ヘム鉄をバランスよく摂り、たんぱく質やビタミンCと上手に組み合わせて吸収率を高める工夫をしてみましょう。鉄分とビタミンCは同時に摂取するとコラーゲンの合成を助けるため、肌を健やかに保つことにつながります。忙しくて食生活が乱れがちな人は、市販のビタミン剤を活用するのもおすすめ。体質やライフスタイルに合わせて無理なく栄養バランスを整えていきましょう。

参考文献

・食品成分データベース

(https://fooddb.mext.go.jp/ranking/ranking.html)