効率的に便秘改善や不調リスクを下げる「シン・腸活」とは?酪酸菌につなげる「菌のリレー」と「ビタミンB1」補給がカギ

監修

國澤 純 先生 (国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所副所長、ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長)

消化吸収だけじゃない。身体を守るために腸が担う重要な3つの働き

もし、食物繊維やヨーグルトなどの発酵食品を取っているのに“便秘がなかなか改善しない”、“効果がわからない”と感じていたら、より高い効果が見込める「シン・腸活」が必要かも。腸がきちんと働き始めれば、腸の機能不足に伴う疲れやだるさなども軽減し、より活力ある生活を送ることができる可能性があります。

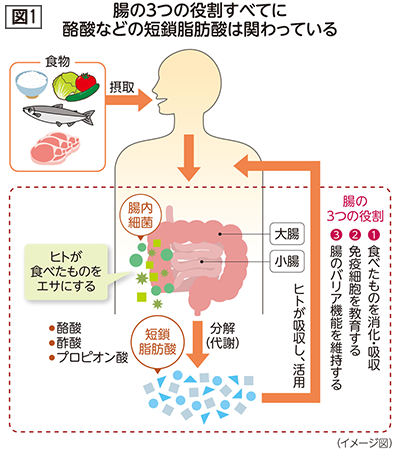

腸は「食べ物の消化や吸収をする臓器」ということはよく知られていますが、それ以外にも、全身の健康に広く、かつ重要な働きを持っていることがわかってきました。そのカギを握るのが、腸内細菌たちとそれが生み出す酪酸などの短鎖脂肪酸。そしてビタミンB1です。

まずは、腸がヒトの健康に果たす3つの主な役割を整理しましょう。

腸の3つの役割とは?

1つ目の役割:食べたものを消化・吸収し、ぜん動運動によって排泄へと導く

腸は自らを収縮・拡張させるぜん動運動を行い、食べたものを消化・吸収し、不要物を便として排出しています。

腸は口(入り口)に近いほうから小腸、大腸の順に連なり、成人の小腸の長さは6~7メートル、大腸の長さは1.5メートルほど。小腸では食物の消化と吸収が、大腸では水分やミネラルの吸収が行われていて、私たちが生きるために必要なエネルギーや栄養素の補給経路になっています。この仕組みが適切に働かないと、摂取した食事が十分に吸収されず、体の様々な組織で使うことができなかったり、便秘になって、そこで発生した悪玉物質が体内に広がったりします。

2つ目の役割:腸は免疫細胞を教育する「学校」。教育を受けた免疫細胞が全身で働く

食べたものや、外から侵入する異物と最初に接する小腸の壁(粘膜)には、免疫細胞がびっしり待機しています。腸には、体全体の免疫細胞の半分以上が集中。中でもパイエル板と呼ばれるリンパ組織において、免疫細胞は外敵の識別の仕方や戦い方についての「教育」を受けます。教育を受けた免疫細胞は全身をめぐり、それぞれの場所で外敵と戦い、体を病気から守るのです。

一方、免疫細胞は、食べたものや体に侵入した病原体や異物に必要以上の反応をせず、ほどよく働くことも大切です。免疫細胞が過剰に反応すると(免疫の暴走)、アレルギー症状やインフルエンザをはじめとする感染症の重症化などを引き起こすからです。そのため、腸にはこれを抑える仕組みが備わっています。

3つ目の役割:病原体や異物を体内に侵入させないためのバリアを維持する

腸粘膜は、たった一層の細胞が連なっただけの薄いシート状組織で覆われており、何層もの角層で構成されている肌などとは大きく異なります。薄いということは、栄養を効率的に吸収できるメリットにつながる半面、外敵の侵入を許しやすいことを意味します。

そこで、腸粘膜の表面はネバネバの粘液層で覆われ、さらにその内側には免疫細胞が常に待機して、バリアの役割を果たしています。これが腸のバリア機能です。しかし、このバリア機能が弱くなると、異物が侵入し炎症が起こる「腸もれ」(リーキーガット)と呼ばれる現象が起こります(後述)。腸もれは、肌の老化、アレルギー、疲れ、だるさ、糖尿病などとも関わることがわかってきました。

これら3つの腸の役割の全てに関わるのが腸内細菌であり、それらが生み出す短鎖脂肪酸という物質です。主な短鎖脂肪酸には酢酸、プロピオン酸、酪酸の3種類があります(特徴は後述)。

それぞれの短鎖脂肪酸の働きは少しずつ違いますが、大腸の粘膜を構成する細胞のエネルギー源になり、ぜん動運動を促します。また、粘膜の細胞同士の接着を強めて大腸のバリア機能を維持するなど、病原菌や有害菌がすみにくい腸内環境の維持にも働きます。腸にいる免疫細胞のバランスを整える役割も持っています。

私たちが食べたものを腸内細菌がエサにして(代謝して)短鎖脂肪酸を生み出し、その短鎖脂肪酸がヒトの生命活動維持に役立つ、という腸内細菌とヒトの共生関係を知って、「シン・腸活」の第一歩を踏み出しましょう(図1)。

小腸での消化・吸収、免疫細胞の教育、外敵から守る腸のバリア機能の維持といった腸の役割の全てを、腸内細菌の代謝物である短鎖脂肪酸が支えている。

腸の元気のもと、スムーズな「菌のリレー」のために必要なこと

よりよい腸内環境を作るために、どんな対策をしていますか?

食物繊維やヨーグルトなどの発酵食品を取るのはもちろん大切です。しかし「腸の3つの役割」が存分に発揮されるためには、何よりも腸の中で「菌のリレー」が行われる必要があります(囲み参照)。そして、これが円滑に進むための腸活が必要なのです。

腸内には約40~100兆個の腸内細菌が生息するとされています。異なる働きをする菌を顕微鏡で観察すると、それぞれが集団を成す様子がまるで花畑のように見えることから「腸内フローラ」とも呼ばれます。腸がその役割を果たすためには、これらの働きを支える主な3種類の短鎖脂肪酸がしっかり作られなければなりません。3種類の短鎖脂肪酸の特徴は下の表にまとめました。

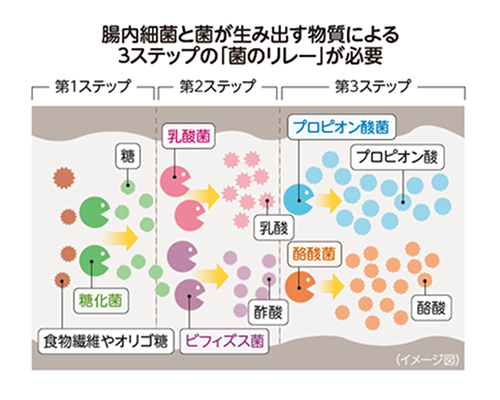

ただし「食物繊維や有用菌を摂りさえすれば、多様な腸内細菌が適切に短鎖脂肪酸を生み出してくれる」というほど、話は単純ではありません。近年の研究で、酢酸、プロピオン酸、酪酸といった短鎖脂肪酸を作るためには、少なくとも3ステップの「菌のリレー」、つまり腸内細菌と菌が生み出す物質による共生活動が必要であることが判明しました (図2)。「シン・腸活」では、菌のリレーの3ステップ、酪酸などの3つの短鎖脂肪酸が関わり、「3」という数字がカギとなるようです。

菌のリレーとは?

腸内細菌はそれぞれエサにするものが異なる。酢酸、プロピオン酸、酪酸といった体に有益な働きをする短鎖脂肪酸が作られるためには、少なくとも3ステップでの「エサの受け渡し」のリレーが必要になる。

〈第1ステップ〉……糖化菌や納豆菌(炭水化物分解菌の総称)が食物繊維やでんぷんを分解し、糖を生成する

〈第2ステップ〉……糖を、乳酸菌やビフィズス菌、日本人の腸に多いブラウティア菌などが分解し、乳酸や酢酸を生成する

〈第3ステップ〉……乳酸や酢酸を、酪酸菌やプロピオン酸菌などが分解し、プロピオン酸や酪酸を生成する

| 主な3つの短鎖脂肪酸の働き | |

| 酢酸 | 腸内を酸性にして有害菌が増えるのを抑える。腸管ホルモンを介してエネルギー消費量を増やす働きも。 |

| プロピオン酸 | 食欲抑制ホルモンの分泌を促す。神経保護作用があり、脳神経を守って機能の低下を防ぐ可能性が指摘されている。持久型の運動のパフォーマンス向上作用も。 |

| 酪酸 | 腸の上皮細胞のエネルギー源として使われる。免疫細胞を増やして感染を抑えたり、免疫の暴走を抑えてアレルギーを抑える作用も。 |

腸内フローラに偏りがある状態、つまり、すんでいる腸内細菌の種類が少なかったり、特定の菌の数が多いといった腸では、菌のリレーが途中でストップし、腸活効果が十分に発揮されなくなってしまうおそれがあります。

そもそも食物繊維を分解できる糖化菌(納豆菌もこの仲間)が少ない腸だと、食事から食物繊維を摂っても、それをしっかり糖に分解して次に控えている菌たちのエサにすることができません。「腸活のために食物繊維やオリゴ糖を摂っているのに、お腹が張って、便秘が改善しない」という人はもしかしたら糖化菌が少ないタイプかもしれません。

また、食物繊維を十分に摂っていても、日本人の腸に多いとされるビフィズス菌やブラウティア菌(コラム参照)といった糖を分解する菌が少なければ、第2ステップでリレーが止まってしまって、第3ステップの主役・酪酸菌が活躍できなくなります。

そして酪酸菌が少ないと、第3ステップで酪酸が十分に生み出されません。酪酸は、大腸粘膜を構成する細胞のエネルギー源であるだけでなく、感染防御や健康長寿との関係が深いとして、今注目されている短鎖脂肪酸でもあります。

便秘になると肌が荒れる、と実感する人も多いのでは?ここにも酪酸菌が関わっている可能性があります。アトピー性皮膚炎を起こすマウスに短鎖脂肪酸を多く生み出すタイプの食物繊維を与えたところ、腸の短鎖脂肪酸のうち、特に酪酸が増えることによって表皮バリア機能が強化され、症状緩和につながったと報告されています※1。

※1 Mucosal Immunol. 2022 May;15(5):908-926.

このように、免疫からお肌の調子にまで関係しそうな“千両役者”の酪酸が舞台に上がるまで、菌のリレーをつないでいく必要があるのです。

短鎖脂肪酸は、腸内を有用菌がすみやすい弱酸性に保つ働きもしています。このため、菌のリレーがうまく行われず、生み出される短鎖脂肪酸が減ると、悪玉的な働きをする腸内細菌が増え、便秘が悪化したり下痢しやすくなったりする、といった不調のもとにもなりかねないのです。

食物繊維や有用菌を含む発酵食品を摂取していても腸の調子が改善しないようなら、摂取する食物繊維や菌の種類を変えて、排便状況など腸の様子を観察してみましょう。人によって腸内フローラは異なるので、自分の腸に合った食品を見つけていく必要があります。詳しくは後述します。

ビタミンB1も腸活に不可欠。不足すると「菌のリレー」が止まり「腸もれ」状態に

もう一つ重要なのは、腸の働きを維持するための栄養素です。

特に注目したいのがビタミンB1。ビタミンB1といえば、疲労回復の栄養素として有名

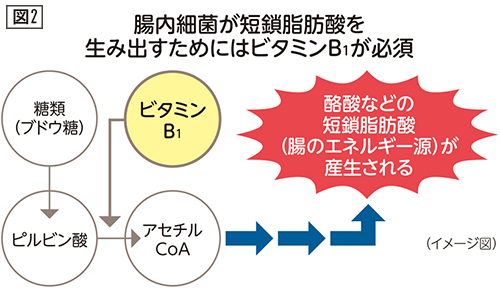

ですが、それは私たちの体内で糖質がエネルギーになる際に不可欠な栄養素だからです。実はビタミンB1は、腸のぜん動運動に関わるエネルギー産生に必須であることに加え、ある腸内細菌が食物繊維をエサにして短鎖脂肪酸を生み出す際のサイクルに欠かせないことがわかりました(図2)。こうした役割を補酵素といいます。

ブドウ糖などはさまざまな代謝のステップを経て、ピルビン酸という化合物に変わる。

ピルビン酸が、エネルギー代謝や物質代謝のプロセスで不可欠な化合物であるアセチルCoAという化合物に変換されるときに必要なのがビタミンB1である。アセチルCoAは様々な経路を経て、酪酸などの短鎖脂肪酸(腸のエネルギー源)を産生する。

ヒトは体内で必要な量のビタミンB1を合成することができないため、食事などから摂取する必要があり、ビタミンB1は「必須栄養素」の一つになっています。

一方、腸内にはビタミンB1をはじめ各種のビタミンを生成できる菌たちが存在します。しかし、注目の「酪酸」を生み出す酪酸菌は、ビタミンB1を作る遺伝子を持たず、周囲の菌が作ったビタミンB1や食事由来で腸に運ばれてくるビタミンB1を使って生き延びているのです。つまり、ビタミンB1は酪酸菌にとっても、自身の活動のために必須の補酵素。

不足すると、腸活そのものに悪影響が及びます。

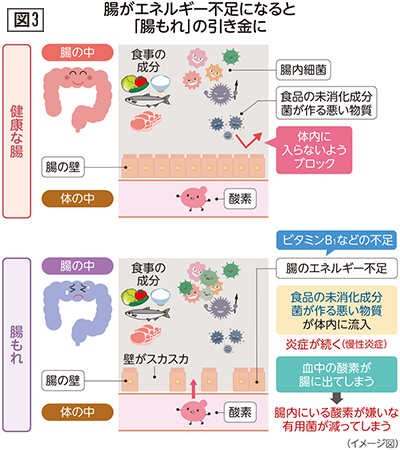

腸内環境が悪くなったときに起こる重大リスクの代表が「腸もれ」。腸の3つ目の役割である「病原体や異物を体内に侵入させないためのバリアを維持する」が損なわれた状態が、腸もれ(リーキーガットと呼ぶ)です(図3)。

健康な腸では腸粘膜のバリア機能が働いているが、ビタミンB1などの不足で腸がエネルギー不足になると、腸粘膜の細胞同士の結束が緩んですき間ができ(腸もれ)、食品の未消化成分などの異物が体内に入り込みやすくなり、こうした異物が炎症を引き起こす。一方、すき間から腸の内側に酸素が入り込むと、腸内では酸素を嫌う有用菌が減少し、酸素環境を好む有害菌の多い、悪い腸内フローラに変化してしまうという悪循環が起こる。(國澤先生資料を基に作図)

腸活がうまくいっている健康な腸では、食品の未消化成分や悪玉菌が作る物質などの異物が腸粘膜の内側に侵入しないよう、大腸のバリア機能が保たれています。

しかし、腸内フローラの悪化やビタミンB1不足などの要因によって腸粘膜の細胞がエネルギー不足の状態、言い換えれば腸が疲れた状態になると、「腸もれ」、つまり細胞同士の結束が緩んでスカスカになった腸の壁のすき間からの異物が体内に流入する事態に。

腸粘膜に密集している免疫細胞が侵入してきた異物と必死で戦う際に、炎症が起こります。この炎症が慢性的に続いたり、腸もれによって異物が全身に送られることで、だるさや慢性的な疲れといった不調を招いたり、2型糖尿病や認知機能低下など生活習慣病のリスクが高まります。

腸粘膜のすき間から、本来、低酸素状態が保たれている腸の内側に酸素が入り込むと、酸素を嫌う有用菌が減り、酸素を好む悪い菌が増えるという、腸内フローラの悪化も起こります。

このようにビタミンB1不足だと、腸のエネルギーが足りなくなって腸が疲れ、ぜん動運動が鈍くなるばかりか、酪酸菌もエネルギー不足になって、ひいては腸もれが起こる――という悪循環に陥ってしまうのです。

これまではあまり知られていなかったことですが、ビタミンB1は腸そのものと腸内細菌の健康にも多大な影響を与えていることをぜひ知っておきましょう。

ビタミンB1の十分な摂取は「シン・腸活」の重要なポイントです。

多様な食品、多様な菌の摂取を。「シン・腸活」成功のためにやるべき3つのこと

ヒトが口から摂ったものを栄養にして生きているのと同様に、腸内細菌叢もエサの量や質でその状態が大きく左右されます。

多様な腸内細菌が共生し、ヒトの体に有用な働きをする短鎖脂肪酸が十分に生み出される腸内環境を整えるために、意識したいのが次の3つの方法です(下表も参照)。

1 有用菌のエサとなる多種類の発酵性食物繊維を摂る

腸内細菌のエサとなり、菌のリレーの出発点となるのが食物繊維。食物繊維は糖が鎖のように長くつながり、ヒトが消化・吸収できないため、腸に運ばれ、腸内細菌がそれをエサにして短鎖脂肪酸を生み出します。糖が3~9個ほどつながったオリゴ糖も、食物繊維と同様に、腸内細菌が好むエサです。

これまでは食物繊維といえば「便のカサを増やしてお通じをよくする」という働きが知られていますが、「シン・腸活」のためには、腸内細菌のエサになるかどうかに注目しましょう。

腸内細菌がエサにしやすい食物繊維は「発酵性食物繊維」と呼ばれ、大麦などの穀物(特に全粒穀物)、ゴボウなどの根菜類、イモ類、大豆を代表とする豆類、昆布ほか海藻類に豊富に含まれます。同じ発酵性食物繊維でも、食品によって種類が異なるので、これらの食材を、幅広く、バランス良く取ることが、多様な腸内細菌を育てることにつながります。

ちなみに、葉物などの野菜に多い食物繊維は腸内細菌のエサになりにくい不溶性食物繊維であることが多いです。つまり、野菜サラダを取っているだけでは、腸内細菌のエサが不足することもあるので要注意です。

2 菌のリレーに不可欠な有用菌も複数とって、腸内フローラを豊かに

菌のリレーは3ステップで進むことをお伝えしましたが、腸内フローラを豊かにするには複数の菌同士の相互作用が必須です。第1ステップで必要な糖化菌は納豆から、第2ステップで必要な乳酸菌やビフィズス菌は、ヨーグルトやキムチなどの発酵食品で摂ることができます。第3ステップの酪酸菌は一般的な食品からは摂りにくいので、1・2のステップを整えることが重要です。

このような有用菌を含む食品を選ぶときには、特定のものばかり食べ続けず、複数をローテーションしていくのがポイント。人それぞれの腸内フローラを構成する菌の種類はほぼ変わりませんが、外から多様な菌を摂って、腸内を通過させることで、何らかの刺激がもたらされたり、もともとすんでいる腸内細菌の構成バランスを変えていく可能性があると考えられています。

なお、菌との相性は人それぞれなので、摂取した有用菌で便秘や下痢が起こったら食品の種類を変えてみるのがいいでしょう。

味噌や甘酒などの発酵食品には麹菌が含まれますが、できるだけ生きた状態で摂るためには、調理段階で火を通しすぎないようにするのがいいでしょう。

なお、ビフィズス菌、酪酸菌などの有用菌は、サプリメントや整腸剤からも摂ることができるので上手に活用しましょう。

※特定の製品を宣伝するものではありません。

3 ビタミンB1など、腸や腸内細菌を元気にするビタミンをとる

腸の活動を支える必須栄養素、ビタミンB1は現代人では不足しがちであることがわかっているため、意識して摂るとよいでしょう※2。

ビタミンB1は腸のぜん動運動のエネルギー産生に関わり、食べ物の消化・吸収活動を支えます。また、自分ではビタミンB1を生み出すことができない酪酸菌の、菌のリレーの第3ステップ「酪酸菌から酪酸を生み出すプロセス」を支えます。

約1万人の米国人を対象に食事記録からビタミンB1の摂取量と便秘の発生の関係を調べた研究では、食事からのビタミンB1摂取量が多くなるほど便秘のリスクは低下していました※3。

ビタミンB1は水溶性。そのため、吸収されにくく、体内に長くとどまりにくい性質があります。ニンニクやタマネギに含まれるアリシンは体内でビタミンB1と結合し、腸管での吸収がよいアリチアミンという形に変わるため、組み合わせて食べるのがお勧めです。これと同様のメカニズムで開発されたビタミンB1誘導体の医薬品成分、「フルスルチアミン」は、腸管からの吸収がよく、体に効果的に取り込まれ、長くとどまる性質を持つため、腸活にプラスに働く可能性もありそうです。

この他、ビタミンB3(ナイアシン)もエネルギー産生に関わり、抗炎症作用をもつことから、腸のバリア機能の維持に関わっていることがわかってきています。免疫維持機能を持つビタミンDは腸内環境を改善し、腸のバリア機能の維持に関わります。

こうした食のポイントに加え、生活習慣でできることはほかにもあります。規則正しい生活リズムを心がけ、睡眠を十分にとることは腸の健康に直結。夜10時から2時にかけては副交感神経が優位となり、この時間帯に眠っていることは腸の代謝活動が適切に行われるためにも大切です。

週に2~3回は息が上がる程度の運動もしましょう。身体活動量と腸内フローラの関係を調べたスウェーデンの研究によると、活動量が中強度および高強度の運動を多くする人は酪酸菌が多いことがわかりました※4。

菌のエサになりやすい食物繊維、酪酸菌などの有用菌、ビタミンB1などをバランスよくとり、健康的な生活習慣を維持するという「シン・腸活」は、ゆったりと長く継続していくことが最も大切。便通がよくなった、疲れにくくなった、お腹や肌の調子がよくなった、という変化をチェックしながら、長く続けていきましょう。

※2 国民健康栄養調査令和5年

※3 BMC Gastroenterol. 2024 May 17;24(1):171.

※4 EBiomedicine. 2024 Feb:100:104989.

| 腸活のために摂りたい成分と食品 | 働き | 含まれる食品 |

|---|---|---|

| 発酵性食物繊維やオリゴ糖 | 腸内細菌のエサとなり短鎖脂肪酸の材料に 有用菌がすみやすい腸内環境を作る |

玄米 大麦 オーツ麦 もち麦 海藻類 豆類 芋類 キノコ 野菜 果物 |

| 菌のリレーを担う有用菌(糖化菌、乳酸菌、ビフィズス菌) | 発酵性食物繊維やでんぷんをエサにする(糖化菌)、糖をエサにする(乳酸菌、ビフィズス菌) | 糖化菌は納豆、乳酸菌はヨーグルトやキムチなどの発酵食品、ビフィズス菌はヨーグルト。 ※酪酸菌は食品から摂取しにくい。 |

| 腸や腸内細菌に重要なビタミン | ビタミンB1: 腸のエネルギー源となり、ぜん動運動を高める 酪酸菌のエネルギー源になる 腸のバリア機能を維持する |

豚肉 大豆 玄米 |

| ビタミンB3: 腸内細菌の働きを整え、短鎖脂肪酸を増やす |

魚介類 肉類 キノコ 穀類 | |

| ビタミンD: 腸内環境を改善、免疫機能を維持する |

青魚 キノコ |

日本人の腸に多いブラウティア菌 体重増加の抑制や糖尿病の改善に働く

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所が全国に住む日本人の腸内フローラの調査と分析をした結果、日本人の腸内フローラの中で3番目か4番目に多い腸内細菌、「ブラウティア菌」が発見されました。ブラウティア菌は肥満や糖尿病ではない人ほど豊富に存在すること、マウスに高脂肪食とともにブラウティア菌を同時に与えると、高脂肪食による体重増加が抑制され、糖尿病症状も改善することが確認されています※5。ブラウティア菌は食物繊維を摂ると腸内で増え、最終的に酪酸菌を増やします。酪酸が産生され、「菌のリレー」がスムーズにつながることよって肥満や糖尿病を抑制できる可能性があります。

※5 Nat Commun. 2022 Aug 18;13(1):4477.

参考文献

- Br J Nutr . 2004 Jun;91(6):915-23. doi: 10.1079/BJN20041150.

- Int J Food Microbiol . 2011 Sep 1;149(1):73-80. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.03.003.

- Microb Cell Fact . 2019 Feb 13;18(1):36. doi: 10.1186/s12934-019-1085-1.

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36669102/

- Dietary Vitamin B1 Intake Influences Gut Microbial Community and the Consequent Production of Short-Chain Fatty Acids https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9147846/pdf/nutrients-14-02078.pdf