昼夜逆転生活の治し方は? 体内時計のズレをリセットする方法を解説

監修

井上 雄一 先生 (睡眠総合ケアクリニック代々木(医療法人社団絹和会) 理事長、アジア睡眠医学会 理事長)

昼夜逆転生活を引き起こす原因

地球は約24時間かけて自転しているため、24時間の周期で朝が来て夜が訪れ、再び朝を迎えます。このリズムは「概日リズム(サーカディアンリズム)」と呼ばれており、地球上の生物はこのリズムに合わせて活動しています。

概日リズムをはじめとする生体リズムを形成する上で重要な役割を果たしているのが、体内に備わっている「体内時計(生物時計)」です。しかし、人間の体内時計は平均約24時間10分の周期で動いているため、地球の周期とはおよそ10分のズレが生じます。

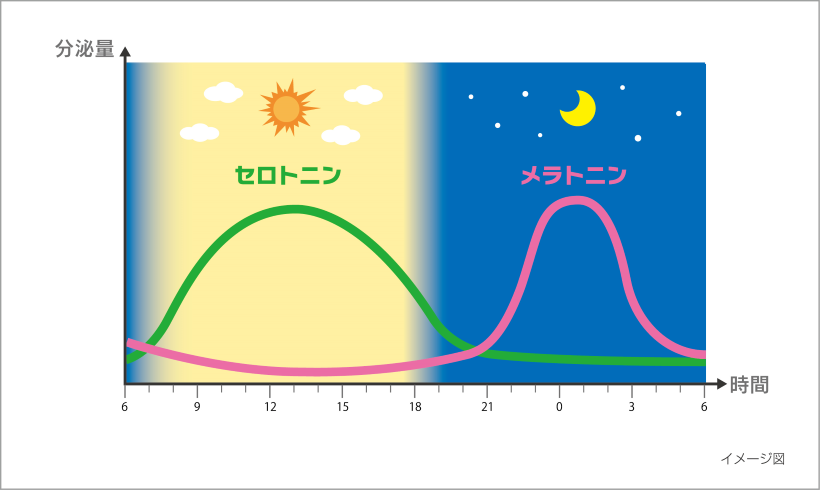

このズレをリセットするために特に必要なのが、朝日を浴びることです。私たちの体では、起床後、目に太陽光が入ってくると、睡眠を促すホルモン物質「メラトニン」を作り出すのに必要なセロトニンが作られますが、メラトニンの合成は抑制されます。そして夜、暗くなってくると、メラトニンの合成に必要な酵素が活性化し、メラトニンの分泌がはじまります。こうした仕組みによって、日中に覚醒して活動し、夜に自然と眠くなる「睡眠覚醒リズム」が作られるのです。

セロトニン・メラトニンの時間帯ごとの分泌量の違い

朝日を浴びる機会が減って体内時計のリセットが不十分になると、日中に眠くなったり、夜に眠気を感じなくなったりして、昼夜逆転しやすくなってしまいます。夜遅くまでSNSやゲームをするなど夜更かしが習慣化すると、メラトニンが分泌されるリズムが後ろ倒しになり、昼夜逆転する原因に。

日勤・夜勤を繰り返す交代勤務や、海外旅行による時差ぼけ、暴飲暴食や運動不足といった生活習慣の乱れも体内時計の乱れにつながるため、睡眠覚醒のリズムが崩れて、昼夜逆転する原因になります。

【プチメモ】社会的時差ぼけとは?

平日に睡眠不足が続いていると、睡眠負債を解消しようと、ついつい休日に寝過ぎてしまう人も多いでしょう。しかし、平日と休日で起きる時間・寝る時間にズレが生じると、体内時計が乱れてしまい、海外旅行に行ったときのようないわゆる「時差ぼけ」が起きてしまいます。こうした状態は、一般的に「社会的時差ぼけ(ソーシャルジェットラグ)」と呼ばれています。

社会的時差ぼけは、生活習慣病やうつ病などの発症リスクを高めるため、平日と休日で睡眠のリズムが異なる人は注意が必要です。休日にたくさん寝ても「寝だめ」はできず、体内時計が遅れて夜型になってしまうといわれています。睡眠負債を解消するためには、平日のうち1日でも良いので1時間早く寝る、もしくは1時間遅く起きる環境を作ることが重要です。

<関連記事>

自分の体内時計わかっていますか?

昼夜逆転生活によって起こる影響

体内時計は、実は脳だけではなく、すべての細胞や臓器にも備わっています。そのため、昼夜逆転の状態が続くと、全身の体内時計が乱れてしまい、集中力の低下や自律神経の乱れなど、さまざまな悪影響が生じてしまいます。

ここでは、昼夜逆転生活によって起こる主な影響について見ていきましょう。

日中の眠気や集中力の低下が生じる

昼夜逆転生活などで体内時計が乱れると、朝起きても目が覚めず日中に眠気が残ったり、夜にうまく寝つけなくなったりします。

そのため、睡眠不足になりやすいだけでなく、日中に疲労感を覚えたり、気分の落ち込み、意欲がわかないなど、集中力・思考力・注意力が低下したりすることも。結果的に仕事でミスをしたり、勉強に集中できなくなったりすることも少なくありません。特に運転や機械操作など集中力が求められる作業を行う場合は、注意が必要です。

さらに、昼夜逆転生活が長期にわたると、時間通りに出勤・登校するのが難しくなってしまい、社会生活が思うように送れなくなったり、家事や育児に悪影響を及ぼす可能性もあります。

自律神経が乱れることで全身に不調が現れる

呼吸や循環、消化、代謝、体温などさまざまな機能の調節を行っている自律神経の概日リズムは、体内時計によってコントロールされています。そのため、昼夜逆転生活によって体内時計が乱れると、自律神経が乱れ、全身にさまざまな症状が現れることに。症状は人によってさまざまですが、疲労感や倦怠感、動悸、息切れ、めまい、頭痛、肩こり、手足のしびれや冷え、立ちくらみ、胃腸の不調、不眠などがあります。

<関連記事>

・自律神経の乱れ

生活習慣病やうつ病などの発症リスクが増加する

昼夜逆転生活の影響で繰り返し体内時計がズレること、睡眠時間が不足することは、糖尿病などの生活習慣病やうつ病、認知症などさまざまな疾患リスクの増加と関連することがわかっています。

また、生活リズムが乱れていると、血圧・LDLコレステロール・中性脂肪・空腹時インスリンなどの指標が上昇・増加することがわかっています。規則正しい生活を送ることは、これらの疾患を予防するためにも大切です。

昼夜逆転生活の治し方

昼夜逆転生活を一日で治すのはなかなか難しいといわれています。まずは生活リズムや生活習慣を見直して、体内時計のズレをリセットできるように心がけましょう。

ここでは、以下の昼夜逆転生活を治す方法を解説します。

・朝日を浴びて体内時計をリセットする

・朝ごはんを欠かさず食べる

・睡眠の質の改善に関連する栄養素を摂取する

・日中に適度に体を動かす

・夕食と入浴の時間を見直す

・就寝前はスマートフォン(スマホ)の使用やカフェインの摂取などを控える

・睡眠の記録をつける

詳しく見ていきましょう。

朝日を浴びて体内時計をリセットする

朝起きたらすぐに太陽の光を浴びるようにしましょう。朝に目から光を入れると、睡眠を促すホルモン物質「メラトニン」の分泌が抑制され、睡眠覚醒のリズムが整うことで体内時計のズレがリセットされます。

また、代謝が高まって体温や血圧が適切に維持されることで、活動に適した覚醒した状態になります。さらに、朝日を浴びてから約13~14時間後にはメラトニンが分泌され始めるため、夜に自然な眠気が訪れやすくなるというメリットも。

昼夜逆転していると朝起きるのがつらく感じるかもしれませんが、できるだけ午前中に起きて太陽の光を浴びるようにしましょう。通常であれば、午前中の眠気に耐えて起きていれば、2~3日で睡眠覚醒リズムが正常に戻るといわれています。

朝ごはんを欠かさず食べる

体内時計のズレを治すには、朝ごはんを食べることも大切です。

臓器を制御する脳の神経核「視交叉上核(しこうさじょうかく)」は、朝日を浴びることで動き始めますが、各臓器の体内時計は朝食を食べないと動き出しません。例えば、肝臓の体内時計は、光ではなく食事によって調整されています。また、大脳皮質や脳の一部である海馬(かいば)の体内時計は、すべて食事によって調整されているのです。

また、朝ごはんを食べないと、脳や全身のエネルギー源であるブドウ糖が不足することで集中力や記憶力が低下したり、イライラしたりすることも。昼夜逆転生活を治すには、「起きたら太陽光を浴びて朝食を食べる」というパターンを習慣化することが大切です。

<関連記事>

・朝ごはんを食べないとどうなる? 朝に摂りたい栄養素や手軽に用意するコツも紹介

・ブドウ糖がもたらす効果とは? 脳との関わりや含まれる食べ物も紹介

睡眠の質の改善に関連する栄養素を摂取する

質の良い睡眠を取るためには、トリプトファン、ビタミンB6、マグネシウム、ナイアシン、グリシンなどの摂取が大切です。

トリプトファンは必須アミノ酸の一種で、睡眠を促すメラトニンの生成に必要なセロトニンの原料になる栄養素です。トリプトファンから作られたセロトニンがビタミンB6、マグネシウム、ナイアシンとともに働くと、脳内でメラトニンが生成されます。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心身をリラックスさせる効果があるため、体を健やかに保つ上で欠かせない神経伝達物質です。あわせて、睡眠に関与するアミノ酸であるグリシンも摂取できると良いでしょう。

トリプトファンを多く含む食品としては、魚介類や肉、卵、豆類、乳製品などが挙げられます。ビタミンB6は野菜・穀類・魚介類、マグネシウムは海藻、ナイアシンはきのこ・魚介類、グリシンはエビや豚肉・大豆などに多く含まれています。これらの栄養素を無理なく摂取するには、主食・主菜・副菜を基本に、こうした食品を組み合わせながらバランス良く食べることが大切です。

食事からの十分な摂取が難しい場合は、ビタミン剤やビタミン含有のドリンク剤などを活用するのも良いでしょう。寝る前に飲むと栄養不良による睡眠の質を改善する効果のあるノンカフェインのドリンク剤や機能性表示食品などを活用するのもおすすめです。

- <栄養不良による睡眠の質(眠りの浅さや目覚めの悪さ)を改善するアリナミン製薬の製品>

-

- <睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含むアリナミン製薬の製品>

-

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

日中に適度に体を動かす

昼夜逆転生活を改善するには、日中に明るい環境で活動することも大切です。日中に体を動かすと適度な疲労感を得ることができ、「寝つきが良くなる」「睡眠の質が上がる」といった効果が期待できます。

また、ウォーキングや水泳などの有酸素運動を取り入れると、セロトニンが分泌され、ストレス解消にもつながるといわれています。強度の高い運動が難しい人は、散歩やストレッチ、家の掃除などでも良いので、できる範囲で体を動かすようにしましょう。

◆昼寝は15~30分以内に収めよう

日中どうしても眠い場合は、短時間の昼寝でリフレッシュするのも有効です。ただし、長時間眠ってしまうと夜の寝つきが悪くなるため、昼寝するのであれば、昼食後から午後3時までの間で10~15分程度にとどめるようにしましょう。65歳以上の方は、30分以内が目安です。

睡眠不足のときは長寝してしまう場合も多いので、できるだけ昼寝はせず、日中に散歩や掃除などで体を動かして、夜早めに寝るように心がけましょう。

<アリナミン製薬のニュースリリース>

「疲れと睡眠の関係、および抗疲労成分の効果」に関する共同研究

夕食と入浴の時間を見直す

体内時計のズレを治すには、夕食と入浴の時間を見直すことも大切です。

夕食を早めに取ると、体内時計が朝型にシフトされ、自然と朝食を取りやすくなります。就寝前に食事を取ると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするので、夕食は就寝の3時間前までに済ませるようにしましょう。

また、就寝の1~2時間前までにぬるめのお風呂に浸かると寝つきが良くなるといわれています。就床直前に、熱いお風呂に入ったりすると目が覚めてしまうので、避けるようにしましょう。

就寝前はスマホの使用やカフェインの摂取などを控える

寝る前に部屋の照明やスマホなどの強い光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなってしまいます。就寝2時間前には部屋の照明を暗めにして、スマホなどの使用はなるべく控えるようにしましょう。

また、夕方以降にカフェインが含まれる飲み物を飲んだり、就寝前や夜中に喫煙したりすると、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めやすくなるため、控えることが大切です。喫煙は睡眠だけでなく、健康全般に悪影響を及ぼすため、普段から禁煙することを心がけましょう。

また、お酒を飲むと一時的に寝つきがよく感じられますが、睡眠が浅くなり、夜中に目が覚めやすくなるため注意が必要です。飲酒する場合は、適量を心がけ、就寝の4時間前までに切り上げるのがおすすめです。

睡眠の記録をつける

まずは就寝時間と起床時間を記録して、睡眠時間や規則性を把握するようにしましょう。最近ではスマホの睡眠アプリなど、睡眠時間や眠りの深さを手軽に記録できるツールも増えているので、自分に合ったものを活用するのもおすすめです。

日中の眠気の度合いや気分の他、「朝日を浴びた」「運動した」「カフェインを夕方に飲んだ」「遅くまでゲームをしていた」といった行動も記録しておくと、自分の生活パターンと睡眠状態の関係が見えてくるでしょう。

2週間くらい記録をつけたら、自分の睡眠を振り返ってみましょう。日によって起床時間が異なる場合は、できる限り同じ時間に起きたり、就寝を遅くしている原因があれば可能な限り控えたりといったことを心がけると、生活リズムの改善につながります。

昼夜逆転生活を引き起こす障害や疾患は? どうしても眠れない場合は専門医へ

最後に、昼夜逆転生活を引き起こす主な障害や疾患を紹介します。「いろいろやってみたけど、どうしても昼夜逆転生活が治らない…」という場合は、睡眠障害などが隠れている可能性もあります。自分を責めず、内科、精神科、心療内科などの医療機関を受診することも視野に入れましょう。最近では、睡眠の問題について専門的に診察する睡眠外来を設けている病院もあります。一度相談してみるのも良いでしょう。

概日リズム睡眠障害

概日リズム睡眠障害は、睡眠と覚醒リズムが崩れてしまい、社会的に求められる就寝・起床のタイミングと実際の就寝・起床のタイミングにズレが生じることで、社会生活に支障をきたす睡眠障害です。

この障害は症状によって、いくつかのタイプに分類されています。例えば、若い人に多く見られる「睡眠・覚醒相後退障害」は、夜寝つけず、朝起きなければいけない時刻に起きられないのが特徴です。一方、「睡眠・覚醒相前進障害」は、夕方や夜の早い時間帯に眠くなってしまい、深夜や早朝に目が覚めてしまうのが特徴で、高齢の方に多く見られます。

不眠症

不眠症は、なかなか寝つけない「入眠困難」や、夜間に途中で何度も起きる「中途覚醒」、朝早く目が覚める「早朝覚醒」といった症状が起きる疾患です。

不眠症になると、日中の眠気の他、倦怠感、集中力の低下、仕事の効率や学業成績の低下、眠れないことに対する強い不安などが生じます。不眠症の人の中には、眠気がないにも関わらず、睡眠時間を少しでも多く確保するために無理に眠ろうとする人も少なくありません。寝つけずに悶々と過ごす時間が増えてしまい、症状が悪化することもあります。

うつ病

うつ病になると、食欲の低下や意欲・興味の減退などに加えて、不眠が現れることがあり、初期から高頻度に見られる症状の一つです。うつ病にともなう不眠を改善することが、うつ病そのものの改善にもつながるという報告もあります。

うつ病にともなう不眠は、うつ病の改善と共に軽快することが多いですが、うつ病の寛解(病気による症状や検査異常が見られなくなった状態)後にも残ってしまうことも。そのため、近年不眠はうつ病の「併存症(ある病気に加え、それとは関係のない他の病気が同時に起きていること)」であるという考え方に変わりつつあります。

また、睡眠がうまく取れないことで、うつ病の再発のリスクが高まる可能性も示唆されています。

認知症

アルツハイマー型認知症では、睡眠と概日リズムを司る神経核が障害されたり、神経伝達物質のバランスが変化したりすることで、睡眠障害を合併しやすいとされています。具体的には、日中に居眠りを繰り返す、夜間に何度も目が覚めるといった症状が現れるのが一般的です。さらに、重症化すると昼夜逆転することで生活リズムが大きく乱れる可能性もあります。

生活習慣と生活リズムを見直して、昼夜逆転生活から抜け出そう

昼夜逆転生活を治すには、体内時計の仕組みを理解し、生活習慣や生活リズムを整えることが大切です。起床後は太陽の光を浴びて朝食を取り、日中に適度に体を動かしましょう。就寝前は部屋の照明を暗くし、スマホの使用を控えてリラックスするようにすると、寝つきが良くなります。加えて、食事のバランスを整えて、睡眠を促す「メラトニン」の生成に必要な栄養素を摂取することも大切です。バランスの良い食事を取る余裕がない場合は、ビタミン剤や栄養ドリンクなどを活用するのもおすすめ。こうした対策を行っても昼夜逆転生活が改善されない場合は、睡眠外来などの専門医を受診するようにしましょう。

参考文献

- 講談社「不眠睡眠障害治療大全」,2023

- 文部科学省「第3章 健康なくらしに寄与する光 2 光の治療的応用―光による生体リズム調節―」

- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」