専門医の先生にインタビュー:Vol.1 日常生活に影響を及ぼす、見過ごされがちな病気――GERDとLPRD

けれども、GERDやLPRDは、適切な治療によって症状の改善が期待できる病気です。気になる症状が続くときは、「よくある不調」とがまんせず、治療に取り組んでみませんか。

*胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease : GERD)、**咽喉頭逆流症(laryngopharyngeal reflux disease : LPRD)

このシリーズでは、日常の困りごとから治療の選択まで、GERDやLPRDの"気になること"を幅広く取り上げていきます。

ご解説いただくのは、アメリカ東海岸で Foregut Surgeon(GERDを専門とする外科医)としてご活躍の北方敏敬先生です。北方先生は、日本国内でも「社団法人GERD・LPRD診療ネットワーク」の理事として、症状や治療に悩む患者さんや医師に向けた情報発信に取り組んでおり、最新の知見をわかりやすく解説してくださいます。

Vol.1では、逆流が起こるしくみや症状の特徴、セルフメディケーションのポイントなどをご紹介します。アメリカで診療にあたる北方先生ならではの視点で、現地の医療の様子やエピソードも交えてお届けします。

監修:

北方 敏敬 先生 (ほっぽう としたか) (Toshitaka Hoppo, MD, PhD, FACS. Past President, Japan Foregut Society. Associate Professor of Surgery, Division of General Surgery, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School)

パート1:専門医が教えるGERD・LPRDの基礎知識

食後に胸やけが生じたり、のどの違和感が続いたりする――。こうした不調の背景には、胃の内容物が逆流するGERDや逆流したものがのどの奥まで届くLPRDという病気が関与していることがあります。なぜ胃からの逆流が起こるのでしょうか。まずは私たちの体のしくみについて、伺いました。

――本来、私たちの体には、胃の中のものが逆流しないために、どのようなしくみが備わっているのでしょうか?

北方先生:

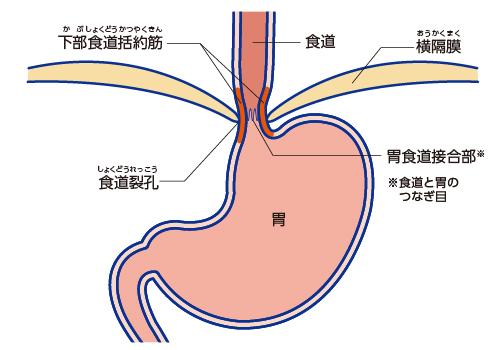

食事をすると、食べ物はまず口の中でよくかみ砕かれたあと、のどを通って食道を進み、胃にたどり着きます。この食道と胃の境目には、胃の中のものが食道へ逆流しないよう、“逆流防止のしくみ”が備わっているのです。

このしくみの主役とされているのが、「下部食道括約筋」という筋肉です。普段はしっかり締まっていて、食べ物や飲み物が通るときに一時的に開きます。つまり、胃の中のものが逆流しないように“蓋”の役割を果たしているのです。

ところが最近の研究で、胃の逆流を防ぐ“陰の主役”がいることもわかってきました。それが「横隔膜」です。食道は横隔膜にある「食道裂孔」という小さなすき間を通って胃とつながっています。食道裂孔を形成する横隔膜が下部食道括約筋を外側から支えることで、胃の内容物が食道に逆流しないように守っているのです。つまり「下部食道括約筋」と「横隔膜」がタイミングよく連携してはたらくことで、胃からの逆流を防いでいるのです(図1)。

図1:胃内容物の逆流防止のしくみ

――この“逆流防止のしくみ”がうまくはたらかないと、どのようなことが起こるのでしょうか?

北方先生:

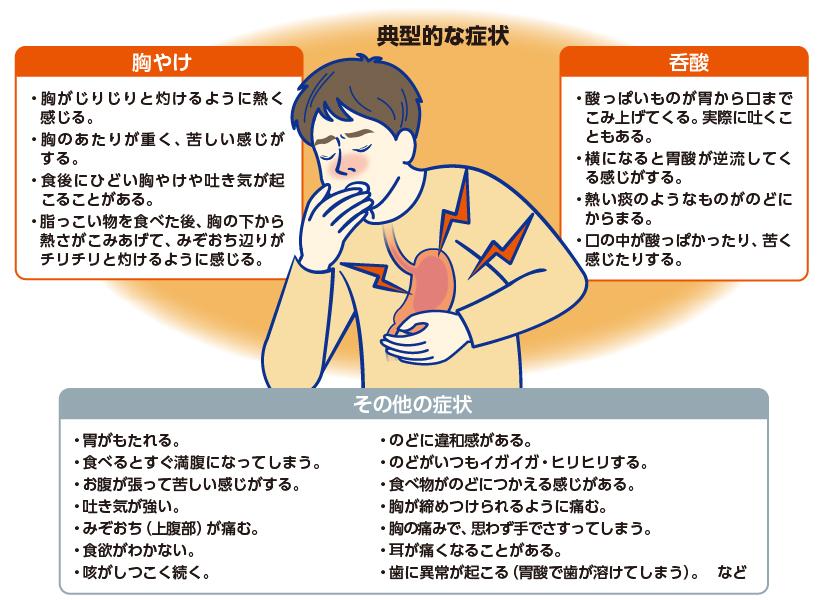

本来はしっかりと締まっているはずのつなぎ目がゆるんでしまうと、胃の中にある食べ物の一部や胃液が食道に逆流してしまうことがあります。ところが、食道の粘膜は、胃液に含まれる強い酸(胃酸)に耐える力がありません。そのため、逆流が繰り返されることで粘膜に炎症が生じ、胸やけなどの不快な症状につながってしまうのです。これが「GERD」という病気です。代表的な症状としては、「胸やけ」や「酸っぱいものがのどまで上がってくる感じ(呑酸)」、「逆流感」などがよく知られています。

一方で、「LPRD」では、逆流した胃の内容物が、気体と液体のまじった霧のような状態になって、のどの奥まで到達することで起こります。その結果、「声のかすれ」や「咳」、「のどの違和感」といった、胃とは一見関係なさそうな症状が出るのが特徴です。

――GERDの患者さんは、最近増えているのですか?

北方先生:

はい、今ではとても身近な病気になっています。特にアメリカはまさに「GERD大国」であり、なんと人口の約18〜28%がこの病気を抱えているとされています。日本でも、1990年代の後半から患者さんが増えはじめ、現在では10人に1人がGERDを経験していると言われています。

日本でGERDの患者さんが増えている背景には、いくつかの理由が考えられます。たとえば、ファストフードなどの脂っぽい食事が日本でも一般的になってきたことです。こういった高脂肪の食事は消化に時間がかかるため、胃酸が逆流しやすくなると言われています。

さらに、特に成人男性を中心に肥満傾向の方が増えていることも一因と考えられます。肥満があるとGERDを発症しやすくなることがわかっており、肥満の方の半数以上にGERDがみられるとも言われています。

また最近では、ピロリ菌の除菌治療が進んでいることも関係しているようです。ピロリ菌を除菌すると、胃酸の分泌が活発になることがあり、その影響で逆流が起こりやすくなると考えられています。

――LPRDの患者さんは、どれくらいいるのでしょうか?

北方先生:

LPRDの患者数については、日本ではまだはっきりとしたデータがありません。欧米では、一般の人のおよそ3人に1人が、何らかのLPRDの症状を経験しているとされており、耳鼻咽喉科の外来を受診する患者さんのうち、約1割の方にLPRDの症状がみられるという報告もあります。

とはいえ、LPRDは欧米でもまだ広く知られているとは言えません。また残念ながら、すべての一般内科医のみならず、耳鼻科や消化器内科といった専門医でもLPRDの診断や治療に精通しているわけではないので、いろいろな診療科に紹介されるものの適切な治療にたどり着けず、何年もつらい症状を抱え続ける患者さんが「GERD・LPRD難民」となってしまっているのが現状です。

パート2:GERD・LPRDが引き起こす“日常の困りごと”

GERDとLPRDを放っておくと、睡眠や食事、会話など、ふだんの生活に思わぬ不便やつらさが生じることがあります。よくみられる症状と、生活への影響について具体的に伺います。

――北方先生の診療現場では、どのような症状を訴える患者さんが多いのでしょうか?

北方先生:

GERDで最も多くみられるのは、「胸やけ」です。患者さんによって、その感じ方はさまざまで、鋭い痛みのように感じる方もいれば、鈍く重いような痛みや、ヒリヒリと灼けつくような違和感として訴える方もいらっしゃいます。また、横になって眠ろうとしたときや、靴ひもを結ぼうとかがんだときなど腹圧がかかった際に、酸っぱいものがのど元まで上がってくる「呑酸」の症状を感じる方も少なくありません。そのほかにも、「食べ物がつかえる感じがする」「食事中や横になったときに咳が出る」といった声もよく聞かれます(図2)。

一方で、LPRDの患者さんで特に多いのは“咳”に関する訴えですね。とにかく咳が止まらない。「礼拝中や会議中に、咳が止まらないので席を外すしかない」「咳が出るので、歌えない、人前で話すことができない」。あとは、声がかすれ、ずっと咳払いをしている――など、日常生活が制限される症状に悩まされている方が多くいらっしゃいます(図3)。

図2:多岐にわたるGERDの症状

図3:多岐にわたるLPRDの症状

――適切な治療をせずに放っておくと、生活にどんな症状が出てしまうのでしょうか?

北方先生:

これまで多くの患者さんを診てきましたが、重症なGERD患者さんでは「横になって眠れない」と訴える方がとても多いです。実際、何年ものあいだソファに座ったまま眠っていたという方も多数いらっしゃいました。中には、20年以上も治療薬を飲み続けていたにもかかわらず、症状が改善せずに相談に来られた方もいます。

軽い症状であれば、ほとんどの場合、薬による治療で改善します。ただし、症状が長引いたり悪化したりすると、薬だけでは十分な改善が難しくなります。そうした場合は、手術など次のステップの治療が選択肢となります。実際に手術を受けた患者さんの中には、手術をしたその日の夜から横になってぐっすり眠れるようになった方も多く、「もっと早く治療を受けていればよかった」「ようやく眠れるようになりました」と涙ながらに話してくださる方もたくさんいらっしゃいます。

(実際に手術をご経験された患者様のお声はVol.2で紹介)

――LPRDについてはいかがでしょうか?

北方先生:

LPRDでは、とにかく咳が止まらず眠れなかったり、人前で咳が出るのが気になって外出を控えたり、声がかすれて仕事や趣味に支障が出たりと、日常生活にさまざまな影響が出ることがあります。実は、GERDよりもLPRDのほうが生活の質(QOL)が悪いというデータもあるのです。

症状を放っておくと悪化したり、治療が難しくなったりすることもあります。気になる症状が続く場合は、無理をせず、早めに医療機関を受診しましょう。

パート3:セルフメディケーションを知る

日本では2025年から、GERDの第一選択薬であるプロトンポンプ阻害薬(以降、PPI)の市販薬が、薬剤師の指導のもと、「胸やけ、胃もたれ、胃痛」症状に困ったときはドラッグストアで購入できるようになりました。これまで医師の処方が必要だった薬が身近になったことで、自宅でのセルフケアの選択肢が広がっています。市販薬の上手な使い方についてお話を伺いました。

――市販薬のPPIを使うときのポイントや、どんなときに医療機関を受診したほうがよいか教えてください。

北方先生:

2025年からドラッグストアでの販売が開始されたPPIの市販薬は、もともと医療用として使われていた薬が市販薬になった「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。これは基本的に安全性が高く、適切に使えば効果も期待できます。ただし、用法・用量を守ることが何より大切で、この点は今回スイッチ化したPPIにも同じことが言えます。

もし使用期間を過ぎても症状が改善しない場合や、薬をやめるとまた症状をぶり返すようなときは、そもそもGERDではない、または、市販薬で対処できるレベルの症状ではない可能性もあるので、きちんと医療機関で検査を受けることをおすすめします。

――アメリカでは、PPIがかなり前から市販薬として普及しているようですが、長年使われてきたことで見えてきた、メリットとデメリットについて教えてください。

北方先生:

アメリカには、日本のような全国民向けの公的医療保険制度がありません。そのため、多くの人は自分で民間の医療保険に入る必要があります。しかし、経済的な理由などで保険に入れず、医療機関にかかるのが難しい人も少なくありません。そういった方にとって、市販薬で必要な薬にすぐアクセスできるのは大きな助けになります。スーパー併設のドラッグストアなどでも一通りの薬が手軽に買えるので、軽い症状ならそのまま良くなることもあります。

一方、自己判断で市販薬を服用し続けてしまうことには注意が必要です。私の患者さんの中には、医療機関を一度も受診せずに20年間市販薬を漫然と使い続け、かなり悪化した状態で受診された方もいました。市販薬をうまく活用しつつ、症状が続くときは早めに医師に相談することが大切です。

――受診するときは、どのような医療機関に行けばいいですか?

北方先生:

まずは、近所のクリニックにかかるのが良いと思います。GERDが疑われ、ほかの大きな病気の可能性が低い場合には、「PPIテスト※」という方法で診断します。このテストで症状が良くなれば、そのまま治療を続けますが、症状が長引く場合は、詳しい検査が必要になるので消化器内科を紹介されることが多いです。

(※手術を検討する場合の各種検査の詳細はVol.2で紹介)

LPRDの症状は、耳鼻咽喉科や呼吸器科で診るような別の病気でも見られることがあります。そのため、まずはそうした診療科で、ほかに症状の原因となる病気がないか調べてもらうことが大切です。調べてもらった結果、ほかの病気が見つからず、「もしかしてLPRDが原因かも?」と思ったときは、「LPRDによる症状の可能性はありますか?」と医師に相談してみるのもひとつの方法です。

――患者さんから、そのようなことを言っても大丈夫でしょうか?

北方先生:

もちろんです。日本人はどうしても遠慮しがちですが、情報を調べ、気になることをしっかり質問して伝えることは、とても大切です。皆さんの気づきを周囲や医師に伝えることが、適切な診断・治療の重要なヒントになるかもしれません。今回のインタビューを通じて、胃酸の逆流がさまざまな症状の原因になることを、たくさんの方に知っていただくことも、大事だと思っています。

――実際に受診するときに、事前にどんな情報を整理しておくとスムーズでしょうか?

北方先生:

まずは、今困っている症状をできるだけ具体的に伝えることが大切です。症状がいつから始まったのか、どのくらい続いているのか、何をすると悪くなったり良くなったりするのかも一緒に伝えると、とても役に立ちます。市販のPPIを使った経験があれば、その効果の有無も伝えてください。

また、普段飲んでいる薬があれば、それも忘れずに伝えましょう。薬の副作用で症状が出ていることもあるからです。たとえば、咳が続く場合、高血圧の薬が原因だった、ということもあります。薬を変えたら症状がなくなったというケースもあるので、こうした情報もとても大切です。

Vol.2では患者さんが治療で直面する「悩み」にフォーカスして、お話を伺います。

GERD・LPRD診療ネットワーク: https://www.japan-fs.org/

GERD・LPRDに対する適切な診断・治療の普及と発展に努め、患者さんの健康増進に寄与することを目的に設立され、個々の患者さんに最適な治療を提供することをめざしています。

コラム:日常生活でできる工夫

「GERDやLPRDかも?」と感じたら、まずは医療機関を受診しましょう。ただ軽い症状なら、日常のちょっとした工夫で楽になることも。北方先生におすすめのポイントを伺いました。

- 食べ過ぎない

胃がいっぱいになるまで食べないようにしましょう。満腹になると胃への負担が大きくなりがちです。 - 脂肪の多い食事を控える

ファストフードや揚げ物を避け、肉より魚を選び、揚げる調理法より焼く調理法を取り入れるなど、食材や調理法にも工夫を取り入れてみましょう。 - 食後すぐに横にならない

食べてから最低2時間は座ったりして、横にならないように心がけましょう。 - 寝るときに逆流感があったら

もし寝ているときに胃液が上がってくる感じがあれば、頭を少し高くして寝るのがおすすめです。

また一般的には、体の左側を下にして寝ると逆流が減ると言われますが、感じ方は人それぞれなので、自分が楽だと思える姿勢で問題ありません。 - 体重管理も大切

肥満傾向のある方は、体重を減らすことが重要です。お腹の脂肪が胃を圧迫して、胃液の逆流を招きやすくなるためです。数キロの減量でも症状がかなり楽になることがあります。

プロフィール

北方敏敬(ほっぽうとしたか)

Toshitaka Hoppo, MD, PhD, FACS.

Past President, Japan Foregut Society.

Associate Professor of Surgery, Division of General Surgery,

Rutgers Robert Wood Johnson Medical School

(略歴)

1994年3月京都府立医科大学医学部卒業、2005年3月京都大学医学研究科にて医学博士取得。2005年4月よりMcGowan Institute for Regenerative Medicine at University of PittsburghにてPost-doctoral fellow。研究生活中に米国医師免許ECFMG certificate取得。2008年7月より2年間University of Pittsburgh Medical CenterにてMinimally invasive thoracic and foregut surgery clinical fellow、更に2年間Assistant Research Professorとして臨床研究に従事。2012年attending foregut surgeonとしてAllegheny Health NetworkにてEsophageal Instituteを設立し、全米初のMinimally invasive foregut surgery fellowship programをスタート。2022年7月金芳堂より「PPIが効かない!その時にどうする?GERD・LPRDの診かた」を出版。同年9月社団法人GERD・LPRD診療ネットワークを設立(理事)。2023年11月初代会長として第一回Japan Foregut Societyを旗揚げ。2023年12月よりNJ州Rutgers Robert Wood Johnson Medical Schoolに移籍し現在に至る。現在、LINX® Reflux Management System(Johnson & Johnson)の公式インストラクターとして米国東海岸地域の手術指導、および手術支援ロボットDaVinciによるforegut surgeryの手術指導に従事。