顔のむくみの原因とは?病気のサイン?マッサージなどの対策を解説

監修

青 未空 先生 (大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部健康栄養学科 准教授、日本ビタミン学会 トピックス等担当委員、日本病態栄養学会 学会誌編集委員)

顔のむくみが起こる原因とは?

むくみとは、細胞内や細胞間、皮下組織に余分な水分が溜まることをいいます。

その原因はさまざまで、日常生活の習慣が関係している場合もあれば、病気が関係していることもあります。

日ごろの生活習慣による原因

塩分(ナトリウム)の摂り過ぎ

食事などから塩分(ナトリウム)を摂り過ぎると、血液中の塩分濃度が高くなります。すると、体は塩分濃度を正常な状態に戻そうとして、水分を溜め込み、結果としてむくみやすくなります。

水分の摂り過ぎ・不足

健康な人が一時的に水分を多く摂取しても、通常はむくみにはつながりませんが、腎臓や心臓に障害がある場合、水分の摂り過ぎは体液の貯留を招き、むくみの原因になることがあります。一方で、水分が不足しても、血液の濃度が高くなって血流が悪化し、かえって体が水分を溜め込もうとした結果、むくみにつながることもあります。

アルコールの摂取

アルコールを摂取すると、血管が拡張して血管壁の透過性が高まり、血管から組織へ水分が漏れ出しやすくなります。また、アルコールには利尿作用があるため、一時的に体内の水分が多く排出されますが、それを体が察知した結果、水分を過剰に保持しようとして、むくみにつながることもあります。

睡眠不足・不規則な生活

睡眠不足や夜ふかし、昼夜逆転といった不規則な生活は、自律神経のバランスを乱し、血流やリンパの流れの滞りを招きます。これにより、一時的に体液の循環が滞り、顔などに軽いむくみが生じることがあります。

ストレス

精神的なストレスが続くと、体はストレスホルモンである「コルチゾール」を過剰に分泌することがあります。このコルチゾールが血管やリンパ管の働きに影響を与え、体内の水分バランスを崩した結果、むくみを引き起こす可能性があります。

運動不足

運動不足は、筋肉量の低下や血行不良を招きます。それにより、体内の水分循環が悪くなり、むくみが生じやすくなります。

長時間の同じ姿勢

デスクワークや長距離の移動などで、長時間同じ姿勢で過ごしていると、血流やリンパの流れが滞り、部分的にむくむことがあります。例えば、ネックピローを用いて移動している際など、同じ姿勢や圧迫が続くことで顔がむくむこともあります。

冷え

体が冷えると、血行が悪くなり、顔の毛細血管の血流も滞りがちになります。すると、余分な水分や老廃物がうまく排出されず、顔のむくみとして現れることがあります。特に、運動不足などで筋肉量が少ない方は体が熱を生み出しにくく、冷えやすい傾向があります。

栄養不足

特に高齢の方の場合、食事量の減少や、食べ物を消化・吸収する力の衰えなどから、気づかないうちに「栄養不足」の状態に陥ることがあります。体に必要な栄養素のなかでも、特にタンパク質が不足すると、血液中に含まれる「アルブミン」というタンパク質の濃度が低下します。アルブミンは、血管内に水分を適切に保持し、体内の水分バランスを調整する重要な役割を担っています。そのため、長期間、または重度にタンパク質摂取量が足りないと、アルブミンが減少して血管から組織へ水分が漏れ出しやすくなり、結果としてむくみが生じやすくなります。

薬剤の影響

薬の副作用でもむくみが生じることがあります。むくみを生じやすい薬剤はいくつかありますが、高血圧や狭心症の治療薬であるカルシウム拮抗薬(特に、ニフェジピン)や非ステロイド性消炎鎮痛薬(インドメタシン、イブプロフェンなど)が有名です。これらの薬は高齢の方に対して処方されることが多く、さらに長期的に使用されることが多いという特徴があります。

顔のむくみが関係する病気

顔のむくみや、顔だけでなくふくらはぎなどの体のむくみが続く場合、その他の症状もともなう場合は、以下のような病気の可能性も考えられます。早めに医療機関を受診しましょう。

腎臓の病気

腎機能が低下すると、体内の余分な水分や塩分を尿として排泄しにくくなり、むくみが生じます。具体的な病名としては、慢性腎臓病、慢性腎不全、急性糸球体腎炎などが挙げられます。特に、朝起きたときに、まぶたがむくんでいる場合は、腎臓の病気のサインであることもあります。

心臓の病気

心不全のように心臓のポンプ機能が弱まると、全身の血液循環が滞りやすくなります。これにより、顔や手足など、体のさまざまな部位にむくみが生じることがあります。

近年、心不全とビタミンB1不足との関係が注目されており、ビタミンB1が不足していると、心不全のリスクが上がるという報告1)がされています。

1)Ao M, et al.: J Clin Biochem Nutr. 64(3), 239-242, 2019

関連情報:「ビタミンB1不足と心不全の関係」YouTube動画

(健康サイエンス ch by アリナミン製薬)

肝臓の病気

肝硬変などで肝臓の機能が低下すると、血液中でアルブミンが十分に作られなくなることがあります。アルブミンには血管内の水分を保持する働きがあるため、その力が弱まってむくみが生じます。

甲状腺の病気

甲状腺機能低下症などの甲状腺ホルモンの分泌に異常が生じる病気では、全身の代謝が悪くなることがあります。その影響の一つとして、顔などがむくみやすくなることが知られています。

血管性浮腫(けっかんせいふしゅ)・じんましん

食物や薬剤によるアレルギー反応や、物理的な刺激などが原因で、顔の一部または全体が腫れあがるようにむくむことがあります。これは血管性浮腫と呼ばれ、多くの場合、じんましんをともないます。

その他

患部の皮膚に発赤、痛み、腫れなどがみられる蜂窩織炎(ほうかしきえん)や丹毒(たんどく)などの感染症、悪性腫瘍による上大静脈症候群やリンパ浮腫、妊娠中の女性であれば妊娠高血圧症候群なども、顔のむくみの一因となることがあります。

むくみのセルフチェック

顔のむくみは自分では気づきにくいこともあります。以下の方法でセルフチェックしてみましょう。

□ 指で押してみる:顔の気になる部分(特に頬やフェイスライン、下まぶたなど)を指で数秒間押して、離したときに跡が残るか、戻りが遅いかを確認します。戻りが遅いとむくんでいる可能性があります。

□ 鏡で確認する:いつもと比べて顔全体が腫れぼったくないか、まぶたが重くないか、フェイスラインがぼやけていないかなどを観察します。

□ 舌を確認する:舌に歯形がついてボコボコした状態になっていると、むくんでいる証拠です。また、舌の裏側を見たときに血管が黒ずんでいたら、血流が悪くなっており、むくみやすい状態になっているといえます。

□ マスクのフィット感を確認する:いつも使っているマスクがきつく感じる場合、顔がむくんでいる可能性があります。

<こちらもチェック>

むくみの原因となる生活習慣になっていないかセルフチェック

顔のむくみによって起こる症状

顔がむくんだときに現れる主な症状は、以下の通りです。

* 顔全体が腫れぼったく感じる

* まぶたが重く、目が開けにくい、目が小さく見える

* フェイスラインがぼやける、二重あごに見える

* 一時的に体重が増加する

受診すべき症状

単なる生活習慣による一時的なむくみであれば心配ないことが多いですが、以下のような場合は病気が隠れている可能性があります。症状に応じて、内科、循環器内科、腎臓内科、皮膚科、耳鼻咽喉科などの医療機関を受診しましょう。

* 顔のむくみが数日以上続く、または悪化する

* 顔だけでなく、手足など全身にもむくみがある

* 急に顔がむくみ、息苦しさ、胸の痛み、動悸などをともなう

* むくんでいる部分に痛み、赤み、熱感がある

* 尿の量が極端に減った、または増えた、尿の色がおかしい

* 体重が急激に増えた

* むくみとともに、強いだるさ、食欲不振、発熱などの全身症状がある

* まぶたが腫れて視界が悪くなる、目の充血や痛みをともなう

* 特に思い当たる原因がないのに、むくみが続く

生活習慣による顔のむくみへの対策・セルフケア

ストレッチやマッサージ、ツボ押しを行う

顔周りのリンパの流れや血行を促進するマッサージやストレッチは、むくみの解消につながります。

セルフストレッチ

1.首筋からあごにかけて:両手はリラックスして鎖骨のあたりに添え、天井を見るように上を向き、首回りのリンパの流れを促します。心地良いところで5秒ほどキープしたら、元に戻ります。この動きを2~3回繰り返します。

2.あごや口周り:アナウンサーの発声練習のように、大きくゆっくり「あいうえお」の口の形を作りましょう。また、口の中で、舌を歯に沿ってぐるぐると、右回り・左回りそれぞれ5周を目安に、無理のない範囲で動かしましょう。

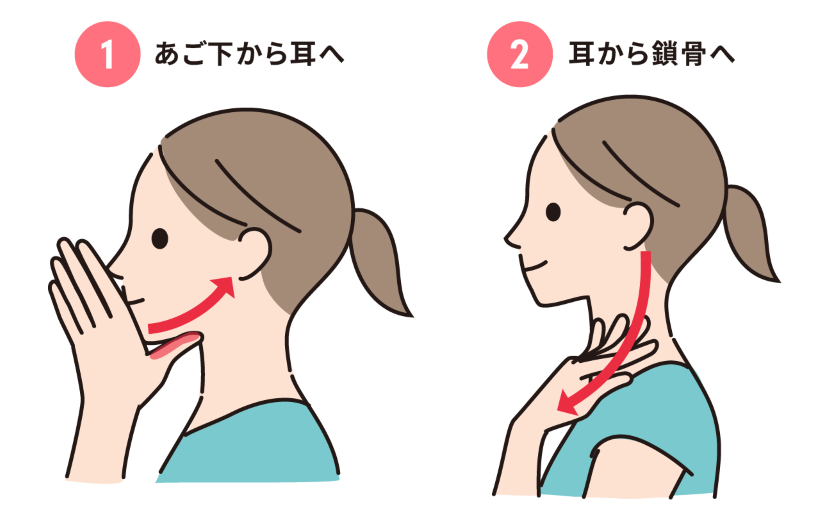

セルフマッサージ

1.あごの下から耳へ:あごの下に指をあてて、あごのラインに沿って耳に向かって上方向へ、やさしくなでます。

2.耳から鎖骨へ:耳の後ろから首を通り、鎖骨まで、リンパを流すようにやさしくなでます。

その他、ツボ押しにも顔のむくみへの効果が期待できます。

顔のむくみには、顔や頭のリンパの流れや血流が滞り、顔周辺にむくむ原因がある「局所型」のむくみと、顔以外に原因がある「全身型」のむくみがあるため、「局所型」と「全身型」、それぞれに効くツボ押しをご紹介します。

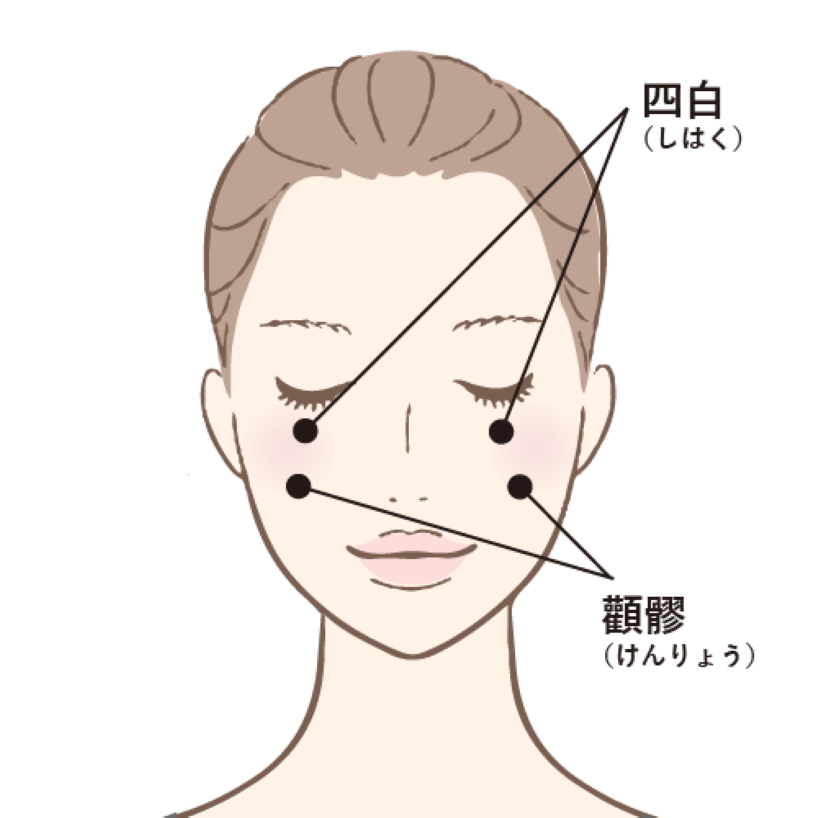

顔のツボ押し(局所型のむくみ)

・四白(しはく)

瞳(黒目)の真下かつ、目のふちから指の幅1本分下がった場所にあります。

人差し指の指先で、やや上に押し上げるように刺激すると良いでしょう。

・顴髎(けんりょう)

頬骨の最も隆起した部分を、中指の先で下から押し上げるように刺激しましょう。

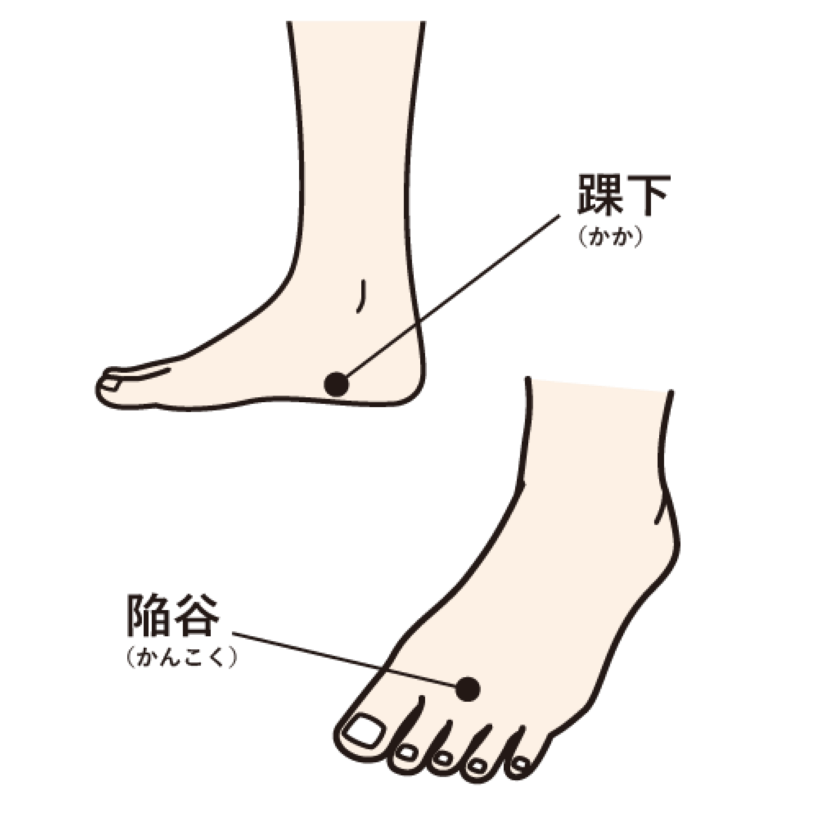

足のツボ押し(全身型のむくみ)

・陥谷(かんこく)

足の人差し指と中指の間で、指の股から指幅2本分のところにあります。

親指を用いてまっすぐ下(皮膚に対して垂直になるように)に押すと良いでしょう。左右ともに刺激しましょう。

・踝下(かか)

内くるぶしの真下に指をすべらせたとき、足裏近くの、少しへこんだ感覚がする場所にあります。親指でかかとの中心に向かって押しましょう。床に置いたボールなどで刺激するのもおすすめです。

体を温める

体を温めて血流を促すことで、むくみが解消されやすくなります。

入浴

シャワーだけでなく、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで体が温まり、血流が改善します。また、水圧によるマッサージ効果も得られるため、血流の改善効果とあわせてむくみの解消が期待できます。

温かい飲み物

白湯やカフェインの少ないハーブティー、しょうが湯など、温かい飲み物を飲むことで内側から体を温め、血流を促すことができます。

蒸しタオル

蒸しタオルで顔や首元を温めるのも効果的です。これは「温罨法(おんあんぽう)」と呼ばれる方法の一つであり、温めることで血流が促され、筋肉の緊張が和らぐことによるリラックス効果も得られるといわれています。

適度に体を動かす

ウォーキングやストレッチなどの適度な運動は、全身の血行を促進し、むくみにくい体作りに役立ちます。

特に、ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身の血液を心臓に戻すポンプの役割をしています。ふくらはぎを動かす運動(かかとの上げ下ろしなど)も効果的です。

日常生活のなかでも、エレベーターではなく階段を使う、帰り道を少し遠回りして歩くなど、こまめに体を動かすことを意識しましょう。

塩分や水分などの摂り過ぎに注意する

食事などで塩分(ナトリウム)を摂り過ぎると、体は血液中の塩分濃度を薄めようとして、水分を溜め込みやすくなります。これが、顔や体にむくみを引き起こす大きな原因の一つとなります。加工食品や外食を控え、薄味を心がけましょう。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、一日のナトリウム(食塩相当量)の目標量は、成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満とされています。しかし、すでに高血圧や慢性腎臓病などの生活習慣病をお持ちの方の重症化予防のためには、1日6g以下を目指すのがより望ましいでしょう。

また、適切な水分摂取を心がけることも大切です。水分の摂取量は多過ぎても少な過ぎてもむくみにつながることがあります。一般的に、一日あたり食事から約1リットル、飲み水として約1リットル程度の水分を摂取するのが目安とされています。一度に大量に飲むのではなく、のどが渇く前に、少量ずつ飲むことを意識しましょう。

【プチメモ】飲酒翌日の顔のむくみにはビタミンB1が良い?

ビタミンB1は糖質の代謝を助けて、エネルギー産生に関わる栄養素です。不足すると疲労感やだるさを感じやすくなるだけでなく、むくみの一因となることもあります。

実はお酒を飲むと、アルコールを分解する過程でビタミンB1が多く消費されてしまいます。アルコールの大量摂取は、むくみなどの症状を引き起こすビタミンB1欠乏症のリスクの一つに挙げられます。

ビタミンB1欠乏症とまではいかなくとも、ビタミンB1の消費量が増えることから、お酒を飲むときやその翌日には、ビタミンB1を多く含む豚肉、レバー、豆類などを意識して食事に取り入れてみると、顔のむくみの軽減に役立つかもしれません。

また、食事からの摂取が難しい場合は、ビタミン剤やサプリメントを利用して不足分を補うのも一つの方法です。

深呼吸をする

深呼吸を行うと、横隔膜が上下に動きます。この動きが胸管(きょうかん:リンパ液が流れる主要な管の一つ)を刺激し、リンパ液の巡りをスムーズにするとされています。

また、ゆったりした深呼吸は、自律神経のバランスを整えるのを助け、心身のリラックス効果をもたらします。その結果、血流が促され、むくみの改善にもつながるといわれています。

深呼吸を行う際は、腹式呼吸を意識して行うのがポイントです。まず、鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませます。次に、口からゆっくりと時間をかけて息を吐き出し、お腹をへこませましょう。

深呼吸をしながら頬を大きく膨らませたり、反対に強く吸い込んでキープしたりというように、表情筋を動かすストレッチと組み合わせるのも効果的です。

バランスの良い食事

特定の栄養素に偏ることなく、主食・主菜・副菜をそろえ、タンパク質、ビタミン、ミネラルといった体に必要な栄養素をバランス良く摂取することが大切です。栄養バランスの整った食事は、血行不良等が原因で起こるむくみの予防にもつながります。

栄養素のなかでも、例えばビタミンEには、毛細血管を広げて血流を促す働きがあるとされています。ビタミンEは、アーモンドやピーナッツといったナッツ類の他、ひまわり油やオリーブオイルなどの植物油にも含まれています。血流の滞りや冷えを感じやすい方は、意識して食事に取り入れてみると良いでしょう。

また、日々の食事に体を温める効果が期待できる、しょうが、ねぎ、唐辛子などの食材を加えるのもおすすめです。

その他、エネルギー産生や疲労回復などにも関わるビタミンB1が欠乏しないように気をつけることも重要です。ビタミンB1は水に溶けやすい性質(水溶性ビタミン)のため、一度にたくさん摂取しても体内に長く留めておくことが難しいという特徴があります。

まずは日々の食事からこまめに摂取することを基本に、必要に応じてビタミン剤などでも補えると良いでしょう。

- 肉体疲労時などのビタミンB1の補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防におすすめのアリナミン製薬の製品

-

基礎代謝を上げる

基礎代謝が上がると、平常時のエネルギー消費量が増えるため体温が上昇しやすくなり、その結果、血流も促されます。これにより、余分な水分が溜まりにくい、つまり「むくみにくい体質」へとつながっていきます。

基礎代謝をアップさせる基本は、適度な筋力トレーニングで筋肉量を増やすことです。筋肉は、脂肪などに比べてエネルギー消費量が大きい組織なので、筋肉量が増えれば基礎代謝も向上します。特に、太もも、背中、胸といった大きな筋肉を中心に鍛えると効率的です。

例えば、スクワットは特別な器具も不要で手軽に取り組め、下半身の大きな筋肉を効果的に鍛えるのに適した運動です。

また、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動も、脂肪燃焼を促すのに加え、筋肉にも刺激となり、基礎代謝アップに役立ちます。

顔のむくみを解消してスッキリした毎日を

顔のむくみは、食事や睡眠、運動といった日々の生活習慣を見直したり、ご自身でできるマッサージなどのセルフケアを取り入れたりすることで、改善が期待できる場合が多くあります。しかし、その一方で、何らかの病気が原因となってむくみが現れている可能性も否定できません。

この記事でご紹介した、顔のむくみが起こるさまざまな原因や対策を参考に、まずはご自身のむくみの状態をチェックし、できることからケアを行ってみてください。

ただし、セルフケアを行ってもむくみが長引く場合や、顔のむくみ以外にも気になる症状が現れている場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。

日々の体調に気を配りながら、気になる顔のむくみを上手にケアして、スッキリとした毎日を過ごしましょう。

参考文献

- 小野部 純: 理学療法の歩み: 21(1). 32-40. 2010

- メディックメディア「からだがみえるー人体の構造と機能ー」,2023

- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」