春バテの原因・対策を解説!季節の変わり目の体調不良に対処して健康に過ごそう

監修

久手堅 司 先生 (せたがや内科・神経内科クリニック 院長)

春バテとは?

春バテとは、その名の通り、春に起こりやすい不調のことをいいます。

春は寒暖差などの気温の変化が大きいことに加え、異動・転勤・新生活の始まりなど生活が大きく変化する季節です。

変化に対応するため、外部の刺激に適応して体を健康な状態に保つ「自律神経」が過剰に働きます。その結果、心身の調子を崩しやすくなり、疲労感や倦怠感、イライラ、不眠などの症状があらわれます。その状態は近年、春バテと呼ばれています。

春バテの主な症状

体がだるい(疲労感・倦怠感)

体のだるさは、主に過労やそれにともなうストレス、睡眠不足、病気などによって生じます。

日常的に抱えやすい不調ですが、なかには季節の変わり目になると「体がだるい」「疲れやすい」と感じる機会が増える人もいるでしょう。こうした疲労感や倦怠感は、春バテの症状の一つと考えられます。

眠い、朝起きるのがつらい

「春眠暁を覚えず」ということわざもあるように、春は「睡眠時間は十分なはずなのに朝起きるのがつらい」「日中も眠気がある」といった睡眠の不調を抱えやすい時期でもあります。

肩こり、腰痛

卒業や入学、就職、転勤などの環境の変化でストレスを感じる機会が多いと、肩や背中、首回りの筋肉が緊張したり、血流が低下したりして、肩こりや腰痛が起こることがあります。

頭痛、めまい

ストレスは頭痛やめまいを引き起こす原因にもなります。

その他、肩こりによって頭痛、めまい、吐き気、手のしびれなどが生じることもあります。

便秘、下痢

ストレスによって、腸など消化器の働きも影響を受けます。

ストレスが関係する消化器の病気の代表が過敏性腸症候群(IBS)です。ストレスを受けたときに分泌されるホルモンの量が増えて腸の働きを低下させると、便秘や下痢といった症状が引き起こされます。

イライラ、気分の落ち込み

体の症状だけでなく、イライラしたり気分が落ち込んだりといった、こころの症状を感じる人もいます。

春バテと自律神経の関係

上記のような春バテの症状は、主に自律神経が関係し、引き起こされるといわれています。

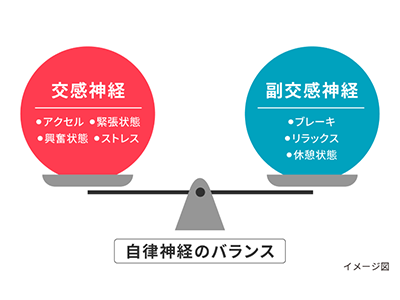

自律神経は体の重要な器官の働きを調節し、外部の刺激に適応して健康な状態を保つ神経です。自律神経には、活動的なときに活発化する交感神経と、リラックスするときに活発化する副交感神経があります。相反するこれらの神経が交互に働くことで、体を調節しています。

気温など外的環境が変化したり、運動をしたりしても体温・血圧・血糖などをほぼ一定に保つことができるのは、この自律神経の働きがあるからです。

しかし何らかの原因で自律神経のバランスが乱れると、体の調節がうまくいかず、体調が変化することがあります。春にはこの後にご紹介するような外的環境の変化が多いことから、自律神経がバランスを崩しやすく、それが春バテと呼ばれる状態につながっていると考えられます。

春バテの原因

自律神経のバランスを乱し、春バテを引き起こす原因といわれるものをご紹介します。

寒暖差の影響

春は冬から夏への季節の変わり目に当たり、気温が大きく変化します。

特に3月から4月の春シーズンは季節の進みぐあいが最も早く、日中の平均気温が10℃近く上昇します。

こうした寒暖差の影響で自律神経がバランスを崩しやすくなることがあります。

天候や気圧などの影響

春は気象の変化も激しいことが知られています。時には発達した低気圧が通過して、強い風を吹かせ、嵐のような天候になることもあります。

気圧や天候の変化がぜんそくや慢性の痛みの悪化などにつながることは以前から知られています。自律神経にも影響を与え、バランスを崩すきっかけの一つになっている可能性は否めません。

生活環境の変化によるストレスの影響

春は異動・転勤・新生活の始まりなど生活が大きく変化する季節でもあります。

普段より緊張する機会やストレスを感じることが多く、自律神経が乱れやすくなることもあるでしょう。

春バテの予防・対策

春バテの予防や対策には、食事の内容や睡眠などの生活習慣を整えたり、適切にストレスを解消したりして自律神経が乱れにくくなるような工夫をすることが大切です。具体的な方法を順にご紹介します。

栄養バランスの取れた食事を取る

食事は健康の基本です。栄養素のバランスが整った食事を心がけましょう。

疲労回復に効果的な玄米、豚肉、豆類などの良質なタンパク質、高エネルギーの食材の積極的な摂取などを意識すると良いでしょう。

摂取したい栄養素

春バテの原因となる自律神経への影響という点からは、ビタミンが不足しないように気をつけることがポイントです。

なかでもビタミンB群は神経の働きに重要な役割を担っているため、特に注意したい栄養素です。ビタミンB群とは、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンを指します。

特にビタミンB6は、自律神経の調節に役立つ「セロトニン」という脳内神経伝達物質を体内でつくり出す際に必要になる栄養素です。食べ物では、魚のさんまや果物のバナナなどに多く含まれます。セロトニンの材料である「トリプトファン」の吸収には、ビタミンB6が必要です。

他には、主に糖質をエネルギーに変えることで疲労回復に役立ち、神経の情報伝達の働きにも関与しているビタミンB1も積極的に摂取することをおすすめします。ビタミンB1は、豚肉、レバー、紅サケ、玄米、豆腐、さつまいも、そば、ほうれん草やグリーンピースなどに多く含まれます。

ビタミンB群は水に溶けやすいという特徴があり、調理のときに栄養が失われやすい傾向があります。また、摂取しても体に吸収されにくい、吸収された後も体外に排出されやすいという特徴もあります。

食事だけでは摂取しきれない分を補給するには医薬品やサプリメント、栄養ドリンクなどを活用するのも良いでしょう。

- 肉体疲労時のビタミンなどの栄養補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

腸内環境を整える食事を意識する

季節の変わり目のストレスが、便秘や下痢、腹痛などの消化器症状を引き起こすことがあります。

なかでも過敏性腸症候群(IBS)にはストレスが関与しており、ストレスを自覚すると消化器症状が悪化することがわかっています。IBSの患者さんは腹痛を自覚しやすく、その痛みの感覚は、消化管から脊髄を通って、脳で自覚します。まさに、脳と腸が連動している「脳腸(腸脳)相関」です。なお、IBSは医師による診断が必要となります。心配な場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

そうした季節の変わり目の消化器症状の予防や緩和に、腸内環境を整えるのが有効なこともあります。

腸内環境を整えるには腸内細菌の多様性を保つこと、なかでも善玉菌の数を増やすことが大切です。

そのためには、食生活を工夫することが近道です。具体的には、善玉菌のエサとなる食物繊維をたっぷり摂りましょう。日本人の多くは食物繊維が足りていないので、意識的に摂取すると良いでしょう。果物や海藻類、大麦など、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。

また、善玉菌そのものを摂取して補っていくことも重要です。善玉菌は、味噌やヨーグルト、漬物、キムチなどの発酵食品から摂ることができます。

ただし、善玉菌の種類によっては食事からの摂取が難しいことも。必要に応じて医薬品やサプリメントなどを活用するのも良いでしょう。

- 日頃の便通を整えるアリナミン製薬の製品

-

質、量ともに十分な睡眠を取る

慢性的な睡眠不足は日中の眠気や意欲低下・記憶力減退など精神機能の低下を引き起こすだけではなく、体内のホルモン分泌や自律神経機能にも大きな影響を及ぼすことが知られています。

適正な睡眠時間には個人差がありますが、6時間以上を目安にすることが推奨されています。まずは十分な睡眠時間を日常的に確保することを心がけましょう。

睡眠時間は確保できているのに目覚めがすっきりしない、もしくは疲れが残っている気がするといった場合は、睡眠の質を高めてみるのも良いでしょう。

生活習慣や睡眠環境を整えるなどして、眠りの浅さや目覚めの悪さの改善を図ってみてはいかがでしょうか。

- 栄養不良による睡眠の質(眠りの深さ、目覚めの悪さ)改善におすすめのアリナミン製品

-

<指定医薬部外品>

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含む、おすすめのアリナミン製品

-

<機能性表示食品>

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

<関連記事>

睡眠特集

適度な運動を行い、リラックス方法を見つける

適度に運動をして体を動かすことには、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすといわれています。

春バテで生じやすい疲労感や倦怠感、イライラ、不眠などの症状や、乱れた心身の調子の改善のため、運動を取り入れてみるのもおすすめです。

これまで運動習慣がなかった人の場合、いきなりスポーツをするとケガにつながる可能性もあります。まずは通学・通勤・買い物など普段の生活で歩く歩数を増やす、意識して階段を使うといったところから始めたり、ストレッチやヨガなどリラクゼーションに効果的な運動を取り入れたりすると良いでしょう。

湯船に浸かる

湯船に浸かると体が温まって血流が促され、リラックス効果が期待できます。

疲労感の軽減や睡眠の改善になるという声もあり、春バテの症状改善にもつながるでしょう。

入浴剤を工夫すると、リラックス効果がより高まるかもしれません。寒暖差のある春先には、温まりやすい保温効果のある入浴剤を選んでみても良いでしょう。

また、湯船に浸かると、直後は皮膚の表面が水分を含んで一時的にしっとりするものの、その後は乾燥が進みます。そのため、乾燥が気になる人は保湿効果のある入浴剤を使ってみるのも良いでしょう。

- 入浴時の保温・保湿におすすめのアリナミン製品

-

体温調整と服装の工夫を行う

季節の変わり目である春先は、寒さの強い日があったかと思えば、暖かい日があるなど、服装選びが難しい時期でもあります。

そのため、その日の気温に応じて服装を調節するなどして、寒暖差を乗り切るのも有効な対策の一つに挙げられます。

服装を上手に調整して、自律神経が過度な刺激を受けず、バランスを崩しにくくなるよう努めましょう。

自分なりのストレス発散・疲労回復方法を見つける

上記に挙げた以外にも、マッサージを受ける、動物と触れ合う、趣味に没頭する、音楽を聴く、栄養ドリンクを飲むなど、ストレスや疲労をリセットする方法はさまざまあります。自分なりの方法を見つけておきましょう。

季節の変わり目に限らず、ストレスや疲労がたまったと感じたときは、自分に合った方法で上手にリセットしていきましょう。

自律神経を整えて、春バテ対策をしよう

春は気候や気温の差が大きいことや環境の変化などの影響で自律神経が乱れ、疲労感、倦怠感、肩こり、頭痛の他、イライラや気分の落ち込みなど、心身にさまざまな症状が生じやすい時期です。

食事や生活習慣、服装などに注意したり、必要に応じてサプリメントや栄養ドリンクなども活用したりして、気温の変化やストレスによる影響を少なくできると良いですね。

なお、なかには春バテだと思っていたら思わぬ病気が隠れている場合もあります。症状が長引いたり、悪化したりするときは医療機関を受診しましょう。

参考文献

-

国土交通省「気象庁ホームページ」

- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」