-

胃・腸

胃もたれ

「胃もたれ」とは、食べたものがいつまでも消化されず、胃の中に長時間残ったときに起こる吐き気や膨満感などの不快な症状のことをいいます。ちょっとした食生活や生活習慣の乱れ、ストレスなどで起こりやすい症状ですが、病気が隠れていることもあり、注意が必要です。胃もたれの主な症状や原因、対処法を詳しくご紹介します。

監修

関 洋介 先生 (四谷メディカルキューブ 消化器外科 減量・糖尿病外科センター 副センター長 臨床研究管理部 部長 一般社団法人GERD・LPRD診療ネットワーク(Japan Society for GERD・LPRD Network)理事長)

胃もたれとは

胃もたれとは、胃の中に食べ物が長時間残っているように感じる症状のことです。

気持ち悪さや吐き気、さらには食事をするとすぐにお腹がいっぱいになったり、膨満感といって胃にガスが溜まって張ったような感じがしたりする症状も胃もたれに含まれます。

胃もたれってどんな感じ?|実際にあらわれる症状

代表的な胃もたれの症状をご紹介します

- 食事をするとすぐにお腹がいっぱいになる

- 食後、胃の中にいつまでも食べ物がとどまっているような感じがする

- 胃が重苦しく、ムカムカした感じがする

- 胃にガスが溜まってお腹が張っている(膨満感がある)

- げっぷが出る

- 吐き気がする

少しでも上記のような症状があれば、一度以下のセルフチェックを行ってみてください。

胃もたれの原因

胃もたれの原因は、暴飲暴食などの生活習慣による消化不良からストレスなどによる胃の働きの低下、自律神経の乱れ、または胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎などの病気まで、さまざまなものが考えられます。主な原因を詳しくご紹介しましょう。

暴飲暴食による消化不良

食べ過ぎ、飲み過ぎなどで胃に負荷がかかると胃もたれの症状が起きやすくなります。

大量の食事を取ったときやカロリーが高く脂肪の多い食事をしたときは、消化に時間がかかり、食べ物が長く胃にとどまる傾向があるため、胃もたれになりやすいです。

また、お酒(アルコール)やコーヒー(カフェイン)などを、適量を超えて摂取すると、胃をはじめとした消化器の機能に影響を与え、胃もたれや胃の痛みが生じることがあります。

加齢や生活習慣の乱れによる胃の働きの低下

加齢は胃の粘膜を萎縮させ、胃酸の分泌を低下させます。なおかつ弾力性も失わせ、胃の筋肉が伸び縮みしづらくなるため、一度に大量の食べ物を溜めることができなくなります。さらに、ぜん動運動(胃腸の収縮運動)が弱まり、小腸へ食べ物を運ぶ能力が低下するのも、加齢によってもたらされる変化の一つです。

こうした影響により、年齢を重ねると胃の中に食物が長時間とどまりやすくなるため、胃もたれの症状がみられるようになります。

加齢の他に、睡眠不足、運動不足、不規則な食事時間などの生活習慣や食習慣の乱れも胃の働きの低下につながり、胃もたれの原因になります。

ストレスによる自律神経の乱れ

胃は精神面の影響も受けやすいことがわかっています。例えば強いストレスを感じると、胃液の分泌をコントロールしている自律神経が乱れます。その結果、食べたものの消化や殺菌のために分泌される「胃酸」が過剰に分泌されます。胃酸は強い酸性のため、過剰に分泌されてしまうと胃を保護する胃粘液の働きが負けてしまい、胃の粘膜に炎症が起き、痛みが生じたり、胃もたれになったりすることがあります。

ピロリ菌への感染

ピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)は、胃の粘膜に感染して胃炎や消化性潰瘍を引き起こす細菌の一種です。

日本人は高齢者を中心にピロリ菌感染者が多いことが知られています。ピロリ菌に感染すると、胃粘膜や十二指腸粘膜に炎症が起き、胃もたれや胃痛などの症状があらわれることがあります。

なお、ピロリ菌は胃がんのリスクとの関わりが深いことも知られています。

ピロリ菌の感染の有無は検査で確認できます。健康診断や人間ドッグの検査結果でピロリ菌感染が指摘されている場合は、そのまま放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。

胃や食道の病気

※以下の疾患は、医師の診断が必要です。

心配な場合には、早めに医師の診察を受けましょう。

胃もたれが続く場合は病気の可能性も考えられます。

胃もたれの症状をともないやすい病気には以下のようなものがあります。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

胃酸や消化酵素によって、胃や十二指腸の壁が深く傷つけられてしまう病気です。

胃の中には、食べ物と一緒に細菌なども入り込んできます。それらを消化したり殺菌したりするために、胃酸や消化酵素を含んだ胃液が分泌されます。正常な状態であれば、胃酸や消化酵素と同時に胃粘液が分泌され、胃や十二指腸の粘膜が傷つかないよう保護されます。しかし何らかの原因でバランスが崩れると、潰瘍(ただれ)ができやすい状態になってしまいます。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍ができると、お腹の上やみぞおちのあたりに鈍い痛みを感じる他、嘔吐、吐き気などの症状があらわれます。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は胃食道逆流症の分類の一つで、主に胃酸が食道に逆流することにより、胃もたれ、胸やけ、呑酸(酸っぱい液体が上がってくる感じ)、喉の違和感、声のかすれ、せきなどの不快な自覚症状があらわれたり、食道の粘膜がただれて炎症が起きたりします。

命に関わるような病気ではありませんが、不快な症状によって日常生活の質(QOL)が低下することがあります。そのため思い当たる症状がある場合は、医療機関の受診をおすすめします。受診の目安は後ほどご紹介します。

胃もたれの対処法

市販薬によるセルフケアを行う

胃もたれを解消するには、胃の活動を活発にする必要があります。不快な症状は我慢せず、まずは市販の胃薬の服用を検討してみるのも選択肢の一つです。

市販の胃薬にはいくつかのタイプがあり、胃もたれには以下の成分が含まれているタイプがすすめられています。

- 胃酸が出るのを抑える成分:

- ランソプラゾールなどのプロトンポンプ阻害薬(PPI)

- ファモチジン、シメチジンなどのH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)

- ピレンゼピン塩酸塩水和物(M1ブロッカー)

- 胃の動きを良くする成分:イトプリド塩酸塩

- 胃粘膜を丈夫にする成分:テプレノン

- 漢方薬:六君子湯

市販薬を使う場合はドラッグストアの薬剤師さんなどに相談し、自分に合うタイプの胃薬を選ぶのがおすすめです。用法・用量を守って服用しましょう。また、市販薬の服用を1~2週間続けても症状が改善しない場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。

- プロトンポンプ阻害薬(PPI)を配合したアリナミン製薬の製品

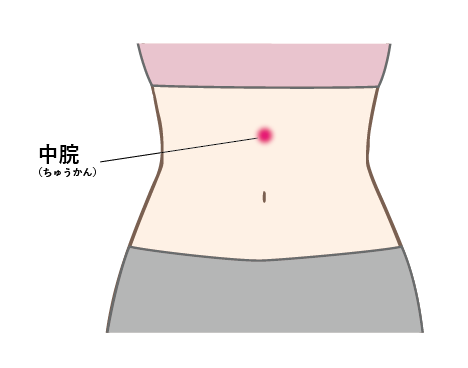

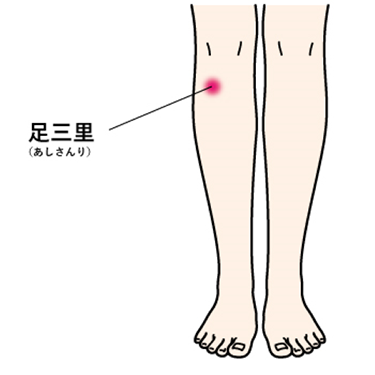

ツボ押しやマッサージを行う

マッサージやツボ押しで胃の働きを促すことが、胃もたれの緩和につながることもあります。

例えば両手を重ねて、手のひらでおへその周りを時計回りにマッサージすると、胃の働きが促され、胃もたれがやわらぎやすくなります。最初は小さく、次第に大きく円を描きながら、なでるようにマッサージをしてみましょう。

ツボ押しの場合は、みぞおちとおへその間にある「中脘(ちゅうかん)」、ひざのお皿から指4本分下にある「足三里(あしさんり)」などを気持ち良いと思える程度の力加減で刺激してみましょう。

食生活に気をつける

食生活の乱れが胃もたれを引き起こしていることも考えられます。

まずは暴飲暴食や偏食を避け、栄養バランスの整った食事を心がけましょう。満腹になるまで食べず、少しずつ何度かに分けて食事を楽しむ習慣をつけましょう。

カロリーが高く脂肪の多い食事も、胃もたれや胃痛を起こすことがあるので避けたほうが無難です。胃への刺激となるため、お酒(アルコール)やコーヒーなど(カフェイン)も控えましょう。

また、食事時間が不規則なことも胃もたれの一因になります。仕事や家庭の都合などで難しい場合もありますが、できるだけ食事の時間は一定にするよう心がけましょう。

生活習慣に気をつける

睡眠不足、運動不足などの生活習慣を改善することで、胃もたれの症状がやわらぐこともあります。

十分な睡眠(個人差がありますが一日6~8時間程度)をとること、週2~3日の筋力トレーニングを含めた適度な運動を行うことなど、健やかな体づくりを意識した生活習慣を心がけましょう。

胃もたれの受診のタイミングは?

胃もたれの陰に病気が隠れていることがあります。普通に過ごしていても体重の減少がみられる、嘔吐を繰り返す、消化器からの出血がみられる(血液が混じった黒い便が出る、吐血をするなど)場合は、すぐに受診してください。

セルフケアをして1~2週間経過しても症状が軽減しない場合は、医療機関の受診を検討してみましょう。

病院での主な検査方法

胃もたれ症状で医療機関を受診した場合には、まず問診で以下のことを確認します。

- 症状がいつごろから、どの程度起こっているか

- 症状と食事の関係はあるか

- 体重減少はあるか など

その後、必要に応じて胃の内視鏡検査(胃カメラ)、ピロリ菌感染の検査、血液検査や超音波検査、腹部CT検査などを行います。

検査の結果、治療が必要と判断されたら、服薬などの治療や生活習慣に関する指導が行われます。

「たかが胃もたれ」と軽視せず、適切に対処しましょう

胃もたれは、ちょっとした食生活や生活習慣の変化などで生じることのある、ありふれた症状です。

軽い場合は市販薬や生活習慣の改善などのセルフケアで緩和が可能なため軽視してしまいがちですが、なかには病気が隠れていることもあります。

また、胃もたれを放置したことがきっかけで、病気が引き起こされることもあります。

「たかが胃もたれ」と放置せず、食生活や生活習慣の改善、必要に応じた市販薬の使用や医療機関の受診などを行い、適切に対処しましょう。

参考文献

- 一般財団法人 日本消化器病学会「患者さんとご家族のための機能性ディスペプシアガイド2023」

- 日本内科学会雑誌.105(9): 1611-1625「機能性ディスペプシアの診断と治療」

プチメモ胃もたれしない外食のコツ

日々の忙しさに追われて、外食が多いという人も多いはずです。外食の場合でも、胃もたれしないための三カ条を守って、胃腸の健康を守りましょう。

第一はご飯だけでお腹いっぱいにしないよう、丼ものだけの献立は避けて野菜の小鉢などを1品追加することです。

第二は煮魚や野菜の煮物など、味付けが濃すぎず柔らかい食品をメインにすることです。これらの品は、栄養、消化の両面で優れています。

そして第三は、ゆっくりできるお店を選ぶこと。早食いは胃もたれの元になります。しっかりと噛んで食べられ、食後も適度に休憩できるようなお店を選びましょう。

症状セルフチェック

胃痛、胃もたれ、胸やけは、ストレスや食生活が原因であることがほとんどです。

いつもの習慣が、実は原因になっていることも…

セルフチェックで身近な習慣を見直してみませんか?