朝起きられない(目覚めが悪い)のはなぜ?原因や対策、考えられる病気を紹介

監修

中村 真樹 先生 (青山・表参道睡眠ストレスクリニック 院長)

朝起きられないときに考えられる原因

「朝起きられない」という状態を注意深くみると、

・なかなか目覚められない

・目覚められるが起き上がれない

という大きく2パターンに分けることができます。

原因をそれぞれみていきましょう。

なかなか目覚められない

朝、起きるべき時間になっても目がなかなか覚めないというパターンの場合、夜型体質のために朝が弱いという人に多くみられます。

また、そもそも睡眠時間が少ない(寝不足)、または睡眠時間のばらつきが大きい、遅寝遅起きといった睡眠習慣の乱れ、あるいは睡眠の質が低いということが少なくありません。

<関連記事>

昼夜逆転生活の治し方は? 体内時計のズレをリセットする方法を解説

目覚められるが起き上がれない

目覚めた後に寝床からなかなか起き上がれないというパターンの場合、睡眠の時間は十分足りていても、質が良くないために疲労がしっかり解消されていないケースが考えられます。また、ダイエットなどからくる栄養不足によって、活動するためのエネルギーが不足することも関係しているようです。また、10代の思春期世代の場合は、自律神経の不調による「起立性調節障害」の可能性があります。

夜型のクロノタイプだと朝がつらくなりやすい

「24時間周期の生体リズム(=概日【がいじつ】リズム)」の大まかな傾向のことをクロノタイプといい、いわゆる「朝型」または「夜型」などの個人差を表します。

成人の約2割が夜型、1割が強い夜型、3割は朝型で、残りの4割はどちらでもない中間型といわれ、夜型のクロノタイプの人は朝に弱いことが少なくありません。

このクロノタイプは生まれつきの体質とされていますが、一生変わらないというわけではなく、年齢によって変化し、歳とともに朝型に向かう傾向があります。

なお、後述の「朝起きられないときに改善につながる生活習慣」で紹介する対策は、クロノタイプが夜型の人にも役立ちます。

何らかの病気が原因になっていることも

生活習慣やクロノタイプとは別に、「朝起きられない」という状態に以下のような病気が隠れていることがあります。

※以下の病気は医師による診察が必要です。心配な場合には、早めに医師の診察と治療を受けましょう。

睡眠障害

●概日リズム障害(睡眠相後退症候群など):

起きるべき時刻になっても目が覚めず、社会生活に支障を来してしまう睡眠障害です。特に「朝起きられない」という場合は、本来24時間周期の体内時計が、社会生活を行う上で望ましい時刻よりも遅れてしまう、「睡眠相後退症候群」の症状としてよくみられます。この睡眠相後退症候群では、夜遅い時間になっても自然な眠気が生じないため遅寝になり、その結果、朝起きられず遅刻を繰り返したり、頑張って早起きすると日中に強い眠気や倦怠感が現れたりと、体やメンタルの不調が生じてしまったりすることもあります。

●睡眠時無呼吸症候群:

寝ている最中に呼吸が止まってしまう状態を繰り返す睡眠障害です。睡眠の質が低下してしまいがちで、朝の目覚めが悪くなります。眠っているときに、舌を支える筋肉が緩んでのどに落ち込むことで、舌がのどの空気の通り道を塞いでしまうことが原因の「閉塞性睡眠時無呼吸」と、自発的な呼吸が突然止まってしまう「中枢性睡眠時無呼吸」の二つに分けられます。患者さんの多くは前者の「閉塞性睡眠時無呼吸」であり、肥満が関係していることが多くなっています。

<セルフチェック>

睡眠時の無呼吸

●周期性四肢運動障害:

眠っているときに、足が周期的にピクピク動いてしまう睡眠障害です。痛みなどの不快感がないので、自覚することはないですが、ピクピク動くたびに眠りが浅くなるため、眠りの質が低下します。寝入り際に脚にむずむずするような不快感が生じて寝付きが悪くなる「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」に合併することが多い病気です。貧血や鉄不足などが原因で起きることがあります。

<関連記事>

むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)とは?症状の原因や対処法を紹介

身体疾患

●起立性調節障害:

自律神経失調症の一種として位置づけられる病気です。

自律神経とは、体を最適な状態に保つため、意識しなくても常に働いている神経のことで、諸機能を活発にするように働く「交感神経」と、反対に諸機能を落ち着かせるように働く「副交感神経」の2系統からなります。

夜は副交感神経が優位になって体を落ち着かせ、朝方になると交感神経が有意な状態に切り替わって活動に適したモードになります。この切り替えがスムーズにいかないと、血圧や心拍数が低いままの睡眠モードが続いてしまい、目覚めていても起き上がれず、無理をすると立ちくらみやめまいなどが起きたりします。

起立性調節障害は、かつては思春期ぐらいの子どもの病気と考えられていましたが、近年では、成人にも決して少なくないことがわかってきました。病気に対する社会の正しい理解がまだ不足しているため、しばしば「意思が弱いのではないか」「甘えているのではないか」といった誤解をされがちで、それが患者さんをより苦しめてしまうこともあるようです。

医師のもとでの治療とともに、日常生活では、適度な塩分と水分の摂取が症状改善に役立つことがあります。

●貧血:

貧血とは、血流に乗って酸素を全身に運んでいるヘモグロビンが少なくなっている状態のことで、月経のある女性に多くみられます。貧血では、動悸や息切れ、疲れやすさとともに、朝起きられないという症状も現れることがあります。

精神疾患

朝目覚めた後に起き上がれないというのは、うつ病でよくみられる症状の一つです。また、うつ病の他に、適応障害や統合失調症などの精神疾患として分類される病気が、睡眠の問題に関係していることもあります。

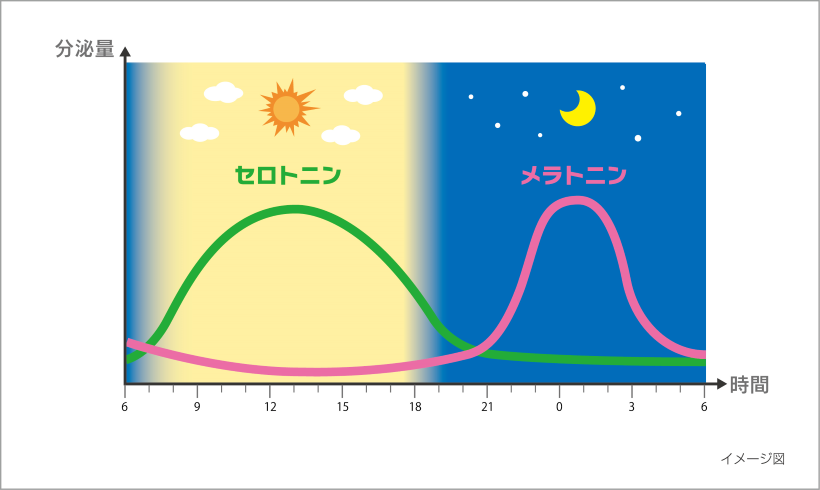

体内時計とメラトニン・セロトニンの関係

先ほどから何度か登場している、24時間周期の生体リズムである「概日リズム」。この概日リズムがほぼ24時間周期で繰り返されるのは、体内時計が存在しているためです。

体内時計は“睡眠ホルモン”と呼ばれる「メラトニン」の分泌と、深い関係があります。目の奥に広がっている網膜が強い光を感じ取ると、体内時計が一度リセットされ、その約14~16時間後にメラトニンの分泌が高まるため、眠気が生じてきます。そして朝が近づいてくるとメラトニンの分泌が低下して、目覚めやすい状態になります。

メラトニンは、“幸せホルモン”と呼ばれる「セロトニン」から作られていて、そのセロトニンは、トリプトファンという必須アミノ酸を基に体内で作られています。

なお、アミノ酸とはタンパク質の構成成分のこと。アミノ酸の中でも、体内では作れず、食事から摂り入れる必要のあるアミノ酸は「必須アミノ酸」と呼ばれており、トリプトファンも必須アミノ酸に該当します。セロトニンの合成にはトリプトファンの他に、ビタミンB6も必要であるため、食事の際は、ビタミンB6も意識できると良いでしょう。

朝起きられないときに改善につながる生活習慣

「朝起きられない」という症状が病気によるものではない場合の対策の基本は、規則正しい生活習慣を心がけることです。具体的にみていきましょう。

毎日の起床時刻を一定にする

朝に強くなる第一歩は、毎日ほぼ決まった時刻に起きるようにすることです。

たとえ前夜の就寝時刻が遅かったとしても、翌朝は決まった時間に起きるようにしましょう。理想的には毎日、医学的に必要とされる睡眠時間(7時間前後)がしっかり取れる時間に就寝するのがベター。そのような睡眠パターンを続けていると、決まった時間に自然に眠くなり、朝起きることが次第に楽になっていくことが多いようです。

実際のところ、何時に起きるとしても、目覚めて活動を開始するには多少のハードルを越えなければならないものです。そのハードルを越えるために、例えば、「元気の出る好きな音楽を、目覚ましのアラームに使う」「朝食に好きな食べ物を準備しておく」「午前中に興味のあることの予定を入れておく」などすると少しは起きる気力がわくかもしれません。

朝がつらくなる悪循環

朝のつらさに負けて遅い時間に起きると、1日の後半になって頭がさえてきて、その状態が夜まで続いて眠りにつく時間が遅くなり、翌朝もまた「朝起きられない」ということになってしまいかねません。また、「朝が弱い」という人の中には、いつも寝不足で過ごしていて、休日に少しでも“寝だめ”をしようと昼近くまで寝ている人がいます。その結果、休日の夜には眠れなくなり、休日明けの平日の朝は起きられなくなるというパターンが繰り返されてしまうことも。

このような悪循環を断つためにも、たとえ寝る時間は遅くなっても、起きる時間を一定にしておいたほうが良いといえます。平日より長く寝るとしても、1~2時間までにしましょう。

朝、目覚めやすくなるための工夫を行う

朝日が差し込む位置で眠る

太陽の光で朝の訪れを感じて目が覚めるという目覚め方が、最も自然です。そのため、布団やベッドを窓際に配置して、睡眠が邪魔されない程度にカーテンを少しだけ開けておくようにすると良いでしょう。

ただし、夏場は4~5時には明るくなるので、十分に睡眠時間が確保できる時間に就寝する必要があります。

例えば、5時頃に朝日が部屋に入ってくる季節に、7時間程度の睡眠時間を確保する場合、22時頃に就寝するというイメージです。

あるいは、起床時間が近づくにつれて、徐々に明るくなる目覚まし時計を購入してみたり、もし家計に余裕があれば、設定した時間に自動で開き始めるカーテンに買い換えてみるのも良いかもしれません。

目覚まし時計を遠くに置く

目覚まし時計をセットしていても、アラーム音を止めて二度寝してしまう人もいるのではないでしょうか。そのような場合、手を延ばしても届かない場所に目覚ましを置いておき、起き上がらない限り音を止められないようにすると良いでしょう。

なお、覚醒作用のあるブルーライトを発するスマートフォン(以下、スマホ)の目覚まし機能を使うのも良い方法です。就寝前や睡眠中に目覚めたときにスマホを使うと眠れなくなるため、やはりスマホも遠くに置くようにしましょう。

音楽で目覚める

目覚まし時計の代わりに、起きたい時間になると音楽が流れるようにセッティングしておくのもおすすめです。かける曲は、静かな出だしで徐々にアップテンポになるような曲が良いでしょう。

自己覚醒法を試してみる

目覚まし時計の音に「無理やり起こされる」という感じがストレスになっている人もいるのではないでしょうか。「自己覚醒法」は、そのようなストレスを感じることなく、決まった時刻に起きることを目指す方法で、眠る前に「明日は●時に起きる」と数回、声に出して自分に暗示をかけるというものです。

それだけでなぜ目覚められるようになるのか、そのメカニズムはまだよくわかっていませんが、自己覚醒法を行うと、明け方に近づくにつれ自律神経やホルモンの分泌が覚醒モードになるといった研究結果が報告されています。

睡眠時間を確保し、かつ、睡眠の質を高める

睡眠時間の確保や睡眠の質を高める上で、以下の点を意識できると良いでしょう。

適切な睡眠時間の目安

適切な睡眠時間は、人によって異なり、そして年齢、季節などによっても変化します。年齢との関連については歳を重ねるほど必要な睡眠時間が短くなり、季節については夏は短く冬は長い傾向にあります。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、成人の適切な睡眠時間について、個人差はあるが、6時間以上を目安として、必要な時間を確保するよう発信されています。

また、米国睡眠財団の2015年の報告では、18~64歳に推奨される、心身の健康を維持するために必要な睡眠時間は、7~9時間とされています。

睡眠環境を整える

寝室の騒音、照明をなるべくシャットアウトしましょう。

室温は、冬場は16度くらい、夏場は26~28度くらいで、布団の中の温度は30~32度くらい、湿度は50~60%くらいが良いとされています。

枕の高さやベッドの硬さの調節も、睡眠の質を高めるポイントです。

眠ろうとする時間より少し前あたりに入浴をしてくつろぎ、その後は室内を少し暗くして、寝室に入るまでリラックスした雰囲気で過ごしましょう。

また、就寝前に照明やスマホの光を浴びると、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌が抑制されて、入眠が妨げられてしまうため、その時間帯のスマホやパソコンの操作はできるだけ避けましょう。

<関連記事>

・熟睡できないのはなぜ?原因や質の良い睡眠をもたらす"熟睡"習慣を紹介

日中は活動的に過ごす

習慣的な運動は、睡眠の質の向上につながることが知られています。また、日中に体を動かし適度に疲れておくと、夜になってから眠りにつきやすいとされます。

<アリナミン製薬のニュースリリース>

「疲れと睡眠の関係、および抗疲労成分の効果」に関する共同研究

バランスの良い食事を心がける

バランスの良い食事とは、食事の量に過不足がなく、食事の時間帯が乱れておらず、栄養素に偏りがない食事スタイルのことです。

空腹や満腹はどちらも睡眠の妨げとなり、夕食から就寝までの時間が短すぎることも寝つきを悪くしてしまうため、注意が必要です。

栄養バランスについては、エネルギー源となる三大栄養素(糖質、たんぱく質、脂質)と体の諸機能の維持に働く微量栄養素(ビタミンやミネラル)も含めた五大栄養素を意識できると良いでしょう。加えて、睡眠に必要なセロトニンやメラトニンの合成や代謝に関わるビタミンB6、マグネシウム、ナイアシンなども意識して摂取してみてください。

偏食や少食の人では、微量栄養素が不足してしまいがち。日々のバランス良い食事を意識しつつ、足りない分は栄養ドリンクやビタミン剤、機能性表示食品などを活用するのも方法です。睡眠に関与するアミノ酸“グリシン”を配合し、睡眠を邪魔しないノンカフェインのドリンク剤もあるため、自分に合ったものを選んでみるのも良いでしょう。

- 栄養不良に伴う睡眠の質 (眠りの浅さや目覚めの悪さ) を改善するアリナミン製薬の製品<指定医薬部外品>

-

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含むアリナミン製薬の製品<機能性表示食品>

-

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

<関連記事>

・三大栄養素とは? 五大栄養素との違いや適切な摂取バランスを紹介

カフェインとアルコールに注意する

日中の眠気を覚ますのにはカフェインが効果的です。ただし、1日400mg(コーヒーを700cc程度)を超えると、夜眠りにくくなってしまいやすく、特に夕方以降の摂取は影響が強く現れます。

また、就寝前に飲酒(寝酒)をすると、確かに眠りにつきやすくなることもあるのですが、しばらく経つと覚醒度が上がってくることや、トイレが近くなることから、睡眠の質が悪化してしまいます。

それぞれ、摂取時間や量などに気をつけましょう。

目が覚めたら、すぐに行動する

睡眠から覚醒することが朝の一つ目のハードルだとしたら、二つ目のハードルは、いったん覚醒した後に二度寝したり、布団の中でゴロゴロと時間を過ごしたりしないこと。そのためには、まずは、とにかく布団から出ることが重要です。

朝のスタートが悪くて大切な時間を浪費してしまうと、仕事や勉強にしわ寄せがきてしまい、その日の夜に眠れなくなったり、だらだらと過ごしてしまったという後ろめたさから疲労感が生じてしまったりするようです。朝起きたらすぐに行動し、以下のことを試してみてください。

朝日を浴びる

朝日を浴びると、“睡眠ホルモン”のメラトニンの分泌が抑制され、“幸せホルモン”のセロトニンの分泌が高まります。さらに、体内時計がリセットされて、約14~16時間後にメラトニンが分泌され、夜には眠気を催すというサイクルが整えられます。

朝起きたらまずは布団から出て、窓際で10分程度過ごすようにしましょう。なお、この間、新聞を読んだり、スマホを見たりして過ごしても構いません。

朝食を欠かさず食べる

「朝食を食べなくて良いからその分、長く寝ていたい」「起きても食べたくない」といって朝食を欠食すると、自律神経が睡眠モード(副交感神経優位)から覚醒モード(交感神経優位)に切り替わらず、午前中は作業効率が低い状態が続いてしまいます。朝食は毎朝食べるようにしよう。

<関連記事>

・朝ごはんを食べないとどうなる? 朝に摂りたい栄養素や手軽に用意するコツも紹介

ツボ押しやアロマを試してみる

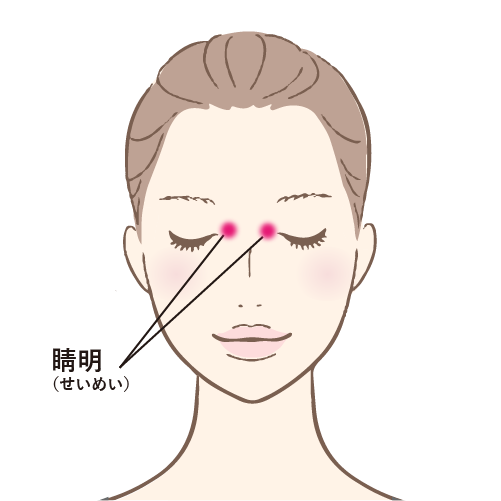

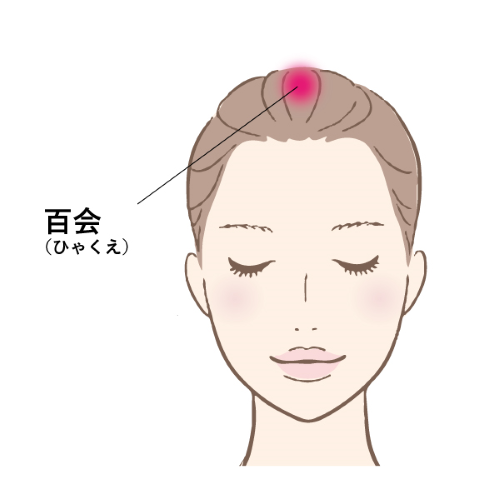

目覚めたものの、どうしても眠気が取れないという場合の対策として、目頭の「晴明(せいめい)」、

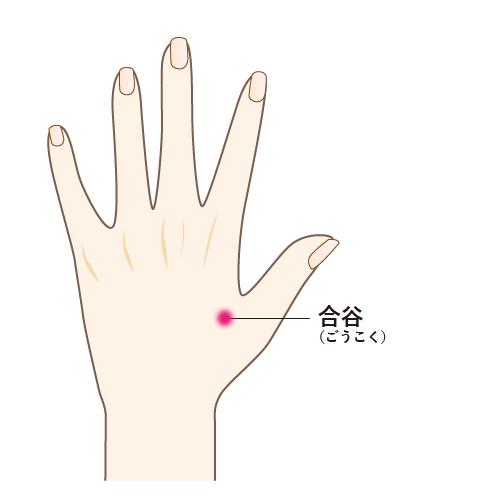

手の甲の「合谷(ごうこく)」、

頭のてっぺんにある「百会(ひゃくえ)」

といった、目覚まし効果のあるツボを押してみるという方法もあります。また、覚醒作用があるといわれている、ミントやローズマリーのアロマを試してみるのも良いでしょう。

朝起きられない状況が長く続くときは…

ここまで主に、生活習慣が乱れているために朝起きられないという場合の対策を解説してきましたが、これらの対策を続けても効果がない場合、このページの前半で取り上げた病気が関係している可能性が考えられます。これらの病気に対しては、医師のもとでの治療が必要です。

気になる場合はかかりつけ医に相談し、必要に応じてより専門的な診療科・医療機関を紹介してもらいましょう。かかりつけ医がない場合は、睡眠外来のある医療機関(https://jssr.jp/list)、子どもなら小児科で相談すると良いでしょう。

睡眠障害が疑われる場合には、睡眠中の脳波や体の動き、心拍・呼吸などを連続的に測定する「睡眠ポリグラフ検査」という専門的な検査が必要なこともあります。また、起立性調節障害が疑われる場合は、自律神経の働きを調べる検査、貧血が疑われる場合は採血検査などが行われます。

朝に強くなって、ワクワクするような生活を送ろう

朝起きられない、朝がつらいというとき、「なぜだろう?」と考えていくと、睡眠不足の影響などとは別に、「起きてからすることが楽しくない」「起きる目的がない」といった理由に気づくことがあるかもしれません。そのようなときには、早起きして時間をつくり、自分が楽しいと思うこと、やりがいを感じることをしてみるのはいかがでしょうか。まだあまり他の人が活動していない、早朝独特のすがすがしい雰囲気を独り占めにして、ワクワクした気分で1日をスタートできるかもしれません。

また、最近では自分の睡眠の質を評価してくれるデバイスが登場していたり、睡眠脳波検査を実施しているクリニックもあります。こういったものも活用しながら、朝起きられないことへ対策していきましょう。

<関連記事>

より良い睡眠のために、睡眠を知ろう、測ろう

参考文献

厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html)