むくみを取るために重要な食べ物とは? むくみ解消や予防の方法も紹介

監修

弥冨 秀江 先生 (管理栄養士、女子栄養大学生涯学習講師、株式会社ヘルスイノベーション 代表)

むくみを取る食べ物を調べる前に、まずはむくみの原因を理解することが重要

最初に、むくみが起こる原因について簡単に触れます。原因によって摂取したい食べ物が変わったり、そもそも病気の症状である可能性もあるため、まずはむくみの原因を理解するようにしましょう。

ライフスタイルが関係しているむくみ

塩分過多:

私たちの体には、体内の塩分濃度を、常に一定に保とうとする働きがあります。塩分摂取が過剰になると、体の塩分濃度を薄めようと体に水分を溜め込み、それが原因でむくみやすくなります。

栄養の偏りや栄養不足:

カリウムは塩分の排泄を促進するように働きます。カリウムの摂取量が少ないと、体内に塩分が溜まって体内の余分な水分が排泄されにくくなり、むくみが生じてくることがあります。

一方で、栄養不足により低たんぱく血症(血液中のたんぱく質が少な過ぎる状態)となっている場合は、血液中の水分を引きつける力が弱くなり、血管から漏れ出す水分が多くなって、むくみが生じることがあります。

長時間の立ち仕事:

立ち仕事を続けていると、同じ姿勢の状態が続き、ふくらはぎの動きも少なくなるため、筋肉の収縮作用も落ちます。加えて、重力にしたがって血液が下半身に集まり、おのずと血液循環も悪くなって、主にふくらはぎのむくみにつながります。

その他:

体の冷えやストレス、運動不足などは、全身の血行不良、および尿を作る腎臓の働きの低下につながります。その結果、血管内に血液が滞留しやすくなって、むくみが起こりやすくなります。

病気やその他の症状によるむくみ

病気の症状の一つとしてむくみが起こることもあります。

尿を作る臓器である腎臓の働きが低下すると、体内の余分な水分が排泄されにくくなってむくみが起きてきます。また、心臓の働きが低下すると、腎臓だけでなく全身の血行不良につながり、むくみが起こります。

肝臓の病気では、低たんぱく血症などを介してむくみが現れることがあり、その他、甲状腺機能の低下、アレルギーの急性症状、女性の更年期障害などもむくみの原因になり得ます。

病気によるむくみは、むくみを取るというよりも、元にある病気を治療することが大切です。

【プチメモ】むくみが女性に多い理由

①筋肉量が男性よりも少ない

女性は一般的に男性よりも筋肉量が少なく、それはふくらはぎにも当てはまります。

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれていて、ふくらはぎの筋肉が心臓のポンプのように働き、下半身に滞りがちな血液を心臓へ送り出しています。筋肉量が少ない女性は、この働きが男性よりも弱いため、むくみが生じやすくなります。

②女性ホルモンの影響

女性ホルモンには、腎臓での塩分の排泄や血管の透過性(血液中の成分の漏れ出しやすさ)を変化させるような作用があります。そのため、女性ホルモンの分泌量の変動にともなって、体に塩分や水分が溜まりやすくなったり、皮膚の下に溜まる水分が増えて、むくみが生じることもあります。

むくみを取るために重要な栄養素・食べ物

むくみの原因についてお話してきましたが、本題のむくみを取るために重要な栄養素や食べ物の話にうつっていきましょう。一時的なむくみは、食事などの生活習慣の改善でセルフケアしてみてください。むくみが何日も続く場合や、尿の出が悪い、疲れやすい、片足だけむくむなど気になる症状がある場合は、病気が隠れていることもありますので、医療機関を受診しましょう。

なお、これらの食べ物を食べる前提として、塩分を控えることが第一であることは念頭においておきましょう。

カリウムを含む食べ物

カリウムは、むくみを引き起こす塩分(ナトリウム)の排泄を促す作用のある栄養素です。ただし、腎臓や心臓の病気などのためにむくみが生じている場合、カリウムの摂取量に注意が必要になってきます。その場合は、医師・管理栄養士のもとでの食事療法が必要です。

きゅうり:

きゅうりはカリウムが多く、また利尿作用(水分を尿として排泄を促す作用)のあるイソクエルシトリンも含まれています。

野菜全般、海藻:

きゅうりに限らず、野菜は全体的にカリウム含有量が高い食材が多くあります。例えば、キャベツ、ブロッコリー、ほうれんそう、パプリカ、じゃがいも、トマト、枝豆、かぼちゃ、納豆(大豆)など。ただし、カリウムは水に溶け出す性質があるため、なるべく生で食べたほうが摂取しやすく、調理する場合は、ゆで汁も食べることができる汁物にすると良いでしょう。

海藻類やキノコ類もカリウム含有量が高い食材です。

注意点として、野菜や海藻を使った料理は、塩分量が多くなりやすい傾向があります。できるだけ味付けは薄く、塩分を控える工夫をしましょう。

果物や種実:

バナナ、キウイフルーツ、グレープフルーツ、アボカド、桃、プルーン、あんずなどの果物もカリウムを多く含む食材です。朝食時にバナナも食べる、グレープフルーツジュースを飲むなど、習慣的に取り入れるのも良いかもしれません。

その他、アーモンド、落花生、クリなどの種実類もカリウムが豊富です。

利尿作用のある食べ物

きゅうりの他にも、体内の水分を尿として排泄するように働く「利尿作用」のある食べ物があります。

あずき:

あずきは利尿作用が高い食べ物といわれています。また、ビタミンB1が豊富で、疲労回復効果も見込めます。

豆類全般:

あずき以外にも、そら豆や枝豆などの豆類は利尿作用があるとされています。また、カリウムも豊富です。なかでも、そら豆はたんぱく質、糖質、ビタミンB1、Cなどがバランス良く含まれている食材として知られています。

シナモン:

シナモンは、漢方では「桂皮(けいひ)」と呼ばれ生薬として使われており、血流改善作用や利尿作用があるとされています。

その他:

すいかやりんご、とうもろこし、はと麦なども、利尿作用の高い食べ物とされています。

たんぱく質を含む食べ物

たんぱく質は、筋肉となる栄養素で、体温を上げるようにも働き、それらはいずれも血行の良い状態を保つことにつながります。また、たんぱく質が極端に不足すると、低たんぱく血症によるむくみが起きてしまうことも。

たんぱく質は、肉や魚、大豆製品、乳製品など多くの食べ物に含まれています。

なお、腎臓の病気のためにむくみが生じている場合、たんぱく質の過剰摂取が腎臓に負担をかけることも。医師・管理栄養士のもとでの食事療法が必要になってきます。

<関連記事>

「たんぱく質 食べ物」記事

ビタミンB群を含む食べ物

ビタミンB群の不足もむくみと関係しています。

ビタミンB1:

ビタミンB1の欠乏によって脚気が起こります。脚気になると心不全(脚気心)を発症しやすく、心不全の症状の一つとしてむくみが現れてきます。

かつて、日本の栄養状態が悪かったころ、脚気は「国民病」とされるほど多い病気でした。現在は国民の平均的な栄養状態は改善していて、脚気になることは少なくなっています。しかし、現代でも偏食や少食の傾向のある場合にはリスクがあり、原因不明のむくみとして専門医に紹介されて、初めて脚気と診断されるということもあるようです。

ビタミンB1が多く含まれている食品は、豚肉、さば、うなぎ、枝豆、そら豆などが挙げられます。主食では、玄米やライ麦パンなどに含まれています。

<関連記事>

・ビタミンB1が豊富な食べ物とは? ビタミンB1の働きやおすすめレシピも紹介!

なお、このようなことは、ビタミンB1に限ったことではありません。カロリー不足による栄養失調は起こりにくいものの、偏食などによりビタミンなどの微量栄養素の不足や欠乏(新型栄養失調)が起こりやすくなっています。

<関連記事>

・栄養失調は現代でも増えている!? 新型栄養失調の症状とその改善方法とは?

【プチメモ】ビタミンB1不足と心不全の関係

心臓の病気(心不全など)で、心臓のポンプ機能が弱まってしまうことにより、血流が滞りやすくなります。その結果、体のさまざまな部位にむくみが生じることも。

近年、心不全とビタミンB1不足との関係が注目されており、ビタミンB1が不足していると、心不全のリスクが上がるという報告1)がされています。

1)Ao M, et al.: J Clin Biochem Nutr. 64(3), 239-242, 2019

関連情報:「ビタミンB1不足と心不全の関係」YouTube動画

(健康サイエンス ch by アリナミン製薬)

ビタミンB2:

ビタミンB2の持つさまざまな作用の一つとして、ホルモンの生成にも関わっていることが挙げられます。例えば、ビタミンB2の不足によって、甲状腺ホルモンの分泌が乱れることがあるとされます。甲状腺ホルモンの分泌の乱れは自律神経の乱れにもつながり、血流の悪化などを介してむくみを起こす可能性が考えられます。

ビタミンB2は、豚や鶏、牛のレバー、さば、いわし、鶏卵、牛乳、チーズなどに多く含まれています。

<関連記事>

・ビタミンB2の働きとは?多く含まれる食べ物や1日に必要な摂取量も解説

ビタミンB6:

ビタミンB6も、さまざまな作用の一つとしてホルモンの生成にも関わっており、不足によるホルモンの分泌の乱れを介してむくみを起こす可能性が考えられます。

ビタミンB6は、豚肉、鶏肉、牛肉、まぐろ、かつお、いわしなどに多く含まれています。

ビタミンEを含む食べ物

ビタミンEには血行促進作用があり、むくみの一因である血流の停滞を解消するように働く可能性があります。

ビタミンEが多く含まれているものとして、かぼちゃ、植物油(ひまわり油、サンフラワー油など)や種実(アーモンドなど)、かじき、うなぎといった食品が挙げられます。

【プチメモ】コンビニでも手に入る!むくみ解消につながる食べ物・飲み物

コンビニでも手軽に購入できる食材の中で、バナナやサラダ・海藻、納豆、枝豆、野菜ジュースなどは、カリウムが豊富な食品として挙げられます。

この他、「第二の心臓」ふくらはぎの筋肉の基となる、たんぱく質を多く含んでいるサラダチキンや卵、豆腐なども、コンビニで求めやすい食品といえるでしょう。

ただし、コンビニの食品は全体的に塩分が多い傾向があるため、栄養成分表示のナトリウムや食塩相当量の表示を確認して、購入するようにしましょう。

むくみ解消や予防につながる方法

普段のライフスタイルに少し気をつけると、むくみの改善や予防につながります。これらを組み合わせて試してみてください。

塩分・糖質・アルコールを摂り過ぎない

塩分

むくみの予防や改善には、まず、減塩が第一です。

なお、塩分の摂り過ぎでのどが渇いているにもかかわらず、むくむのが怖いからといった理由で水分を摂らないと、尿を十分に作れずに血液中の塩分濃度が高い状態が長引いてしまいます。塩分を摂り過ぎないことと同時に、脱水予防のためにも、適切な水分摂取が大切です。

糖質

糖質を全身の細胞に取り込む際に必要とされる「インスリン」というホルモンには、腎臓での塩分の排泄を抑制するような作用があります。また、糖質そのものにも、塩分同様に水を引きつける作用があるため、摂り過ぎないように注意しましょう。

アルコール

アルコールについては、飲酒時に食べる「つまみ」に高塩分のものが多い点がまず問題です。アルコールそのものには、利尿作用があり、飲んだ後に水分を摂る必要があり、結果として体内の水分量が多くなってしまいがちです。加えて、習慣的に多量の飲酒をしている人は、アルコールの分解に使われるビタミンB1などが不足しやすく、心臓の働きが低下してむくみが起きることも。アルコールはほどほどの摂取(節酒)を心がけましょう。

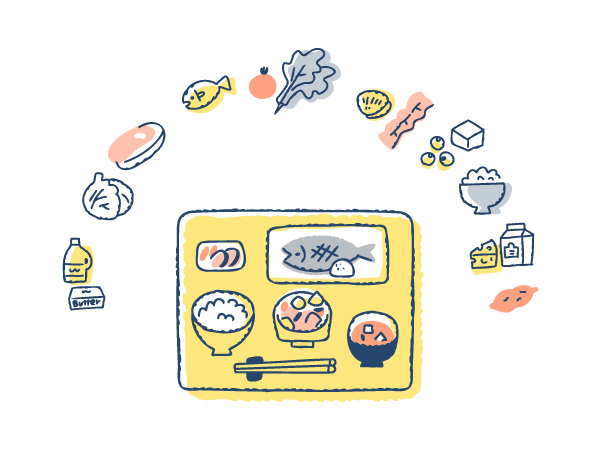

バランスの良い食事を心がける

ここまで、むくみを取るために重要な栄養素や食べ物を紹介してきましたが、むくみを取るために重要な栄養素や食べ物を摂取するだけでは、栄養バランスが偏ってしまうため、健康な状態を維持できません。まずは食事の基本である、バランスの良い食事を守ったうえで、これらの食品や栄養素の不足に気をつけるようにしましょう。

なお、三大栄養素(糖質、たんぱく質、脂質)の過不足は、体重の変化や健康診断の検査値からある程度推測できますが、ビタミンなどの微量栄養素の不足を知る機会はほとんどありません。普段から少食の人、偏食をする人などは、ビタミンなどが足りていないこともあります。気になる場合はビタミン剤や栄養ドリンクなどを活用してみるのも良いでしょう。

- ビタミンB1をより体内に吸収しやすくしたフルスルチアミンやビタミンB2・B6・B12を含み、三大栄養素をエネルギーに変える働きをサポートするアリナミン製薬の製品

-

体を冷やさず、適度に動かす

体が冷えると血行が悪くなり、血管内で血液が滞りやすくなります。そうすると、血管内の水分が血管の外にしみ出してきて、むくみを引き起こすため、体を冷やさないこともむくみ予防のポイントの一つです。

また、体をあまり動かさないことで、やはり血行不良につながりますし、普段の体温が低下しがちになります。第二の心臓であるふくらはぎの筋肉を落とさないためにも、ウォーキングやつま先立ちなどの運動を習慣的に行うと良いでしょう。

- 栄養不良に伴う冷えやすさ、血行の悪さを改善するアリナミン製薬の製品

-

規則正しい生活を心がける

食事や運動と並ぶ、健康を支える三本柱のもう一つは休養、特に睡眠が重要です。これら三つの要素をなるべく乱さないように、規則正しい生活を送ることが、むくみの予防や改善につながります。

睡眠時間が不足していたり睡眠の質が低いと、疲れが十分に取れず、ストレスホルモンが増えたりして、血行不良につながることも。そのような状態では、むくみが起こりやすくなります。また、眠りにつく時点でふくらはぎなどにむくみがあると、睡眠中にその水分が血液に戻り尿が作られるため、夜間の尿意で目覚めてしまいやすくなるという悪循環が生じることもあります。

睡眠の質を改善する手段として、睡眠環境のチェック、例えば騒音、照明、室温・湿度などの調整が重要です。

<関連記事>

・熟睡できないのはなぜ?原因や質の良い睡眠をもたらす"熟睡"習慣を紹介

また、最近では、寝ている間の疲労からの回復をサポートするようなアミノ酸やビタミンが配合されたドリンク剤などもあるため、試してみてはいかがでしょうか。

- 寝ている間に有効成分がカラダに浸透し、疲労を回復するアリナミン製薬の製品<指定医薬部外品>

-

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含む、アリナミン製薬の製品<機能性表示食品>

-

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

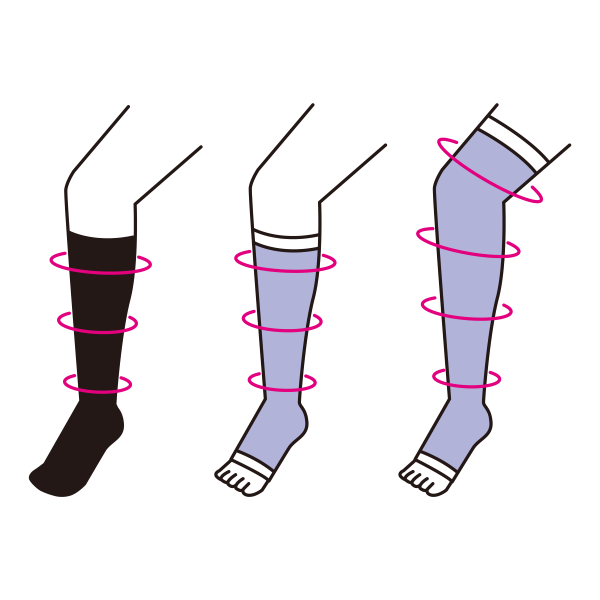

着圧タイツを活用する

ふくらはぎのむくみに対しては、着圧タイツ(ストッキング)が有効とされています。通常のタイツよりも弾性を強くしたもので、ふくらはぎの持つ第二の心臓としての機能を高めるように機能します。サイズの他に、弾性の強いタイプ/弱いタイプ、膝までのタイプ/太ももまで覆うタイプなどの違いがあります。弾性が強いと睡眠が邪魔されることもあるので、自分にあったタイプを選んで使いましょう。

なお、足だけでなく、全身にむくみがある場合、何らかの病気が原因である可能性が高く、着圧タイツの効果は限定的です。医療機関を受診し、診療・治療を受けてください。

生理前の症状に対策する

女性の場合、生理前はむくみがいつもよりも強く現れやすい傾向があります。これには、女性ホルモンの一種であるプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が高まり、そのプロゲステロンの作用によって、体内の水分量が増えるためと考えられています。

むくみやすい体質の女性は、生理前にはいつもよりも入念に対策しましょう。

例えば、入浴の際に湯船の中でマッサージなどを試してみてください。

また、生理前にはやはり女性ホルモンの変化の影響で、睡眠の質が低下しやすくなります。既に解説したように、睡眠の質の低下もむくみの一因となり得るので、睡眠対策もしっかりとしましょう。

<関連記事>

・睡眠の質の低下が招くリスクと要因

バランスに注意しながら、むくみ改善につながる食生活の継続を

むくみの原因は、塩分の摂り過ぎや運動不足、ホルモンバランスの変化、病気によるものなどさまざまです。このページでは栄養素や食べ物に注目して、塩分を控えてカリウムを増やす方法などを解説してきました。

既にお伝えした通り、前提としてバランスの良い食事を意識したうえで、ご紹介した栄養素や食べ物を摂るようにしましょう。塩分の摂り過ぎに注意しながら、むくみが起こりにくい食生活を続けていってください。

参考文献

女子栄養大学出版部「栄養素の通になる : 食品成分最新ガイド 第5版」,2022