食べてすぐ横になるのは良くない?胃食道逆流症との関係や食後の理想的な過ごし方を紹介

監修

関 洋介 先生 (四谷メディカルキューブ 消化器外科 減量・糖尿病外科センター 副センター長 臨床研究管理部 部長 一般社団法人GERD・LPRD診療ネットワーク(Japan Society for GERD・LPRD Network)理事長)

食べてすぐ横になる、寝るのは良くない?

昼食後は眠気に誘われて、つい横になりたくなることがありますね。また、夕食は早めの時間帯に食べたほうが良いとわかっていても、仕事や家事の都合で就寝間際に食べざるを得ないこともあります。日々、忙しい生活を送っている人ほど、食事と就寝の間隔が短くなってしまうケースも多いとも言えそうです。

では、食後に横になることは、いったいなぜ良くないと言われるのでしょうか?

食べてすぐに横になってはいけない理由

太りやすくなる

食後に横になることが良くないと言われる理由の第一は、太りやすくなるからです。少し詳しく解説しましょう。

食後は余分なエネルギーが脂肪になりやすい:

食後には、食べ物を消化・吸収して作った血糖(血液中のブドウ糖、エネルギー源)を細胞に取り込むために必要な「インスリン」というホルモンが分泌されます。このインスリンには、脂肪の蓄積を促進する作用もあります。食後に体を動かして血糖をエネルギー源として使えば、脂肪として蓄積される量は少なくなりますが、横になってしまうとほとんどエネルギーとして使われないため、余った分が脂肪として溜まってしまいます。

夜遅くの食事はさらに脂肪がつきやすい:

上記のように食後すぐに横になることの体重への影響は、時間帯にかかわらず(昼食後でも夕食後でも)生じる現象ですが、1日に摂取する3食の中でも、特に気をつけたいのが夕食です。食後に就寝が控えていることもあり、夕食が遅い時間帯になってしまうことによって、より太りやすい状態につながることもわかってきています。その理由は以下の通りです。

その1つ目は、夜間は副交感神経(無意識に全身の諸機能をコントロールしている自律神経のうち、心身を落ち着かせるように働く神経)が優位になって代謝が落ちることです。

そして2つ目は、夕食の時間が遅いと睡眠時間が短くなってしまいがちですが、短時間睡眠では食欲抑制ホルモン(レプチン)が低下し、反対に食欲増進ホルモン(グレリン)が増加するために、空腹感や食欲が強まり食べ過ぎにつながりやすいことです。最近では、体内時計を調節する「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質の働きが関係して、22~2時の間は脂肪が蓄積しやすいこともわかってきています。

早食い、食べ過ぎにつながりやすい:

また、夕食の時間が遅いとそれだけ昼食後の長時間、空腹状態が続くために、夕食の早食い・食べ過ぎにつながり、さらに夕食後すぐに横になると就寝中は消化が進まないために朝食時に食欲が出ず、翌日の昼食も食べ過ぎてしまうということにもつながります。

なお、コロナ禍の外出自粛中に体重が1kg以上増えた人の特徴を調査した研究から、「就寝前に食事を取ること」と「就寝時間が不規則」という2項目が、体重増加と独立した関連(体重に影響を及ぼす他の因子を除外しても統計学的に意味のある関連)があったと報告されています。また、少しでも太ることを目指す必要のある力士は、食事回数を1日2食として、1回の食事で大量に摂取し、昼食後には昼寝をするという方法で体重を維持しています。

これらの事実も、食後すぐに横になるという習慣が体重増加につながりやすいことを示唆していると言えるでしょう。

睡眠が浅くなる

食後に横になることが良くないと言われる2つ目の理由は、睡眠の質が低下してしまうことです。

食後数時間は、胃の中で食べた物の消化活動が続いていて、自律神経のバランスが安定しません。その影響で脈拍や発汗なども変化しやすく、気づかないうちに睡眠が邪魔されていることがあります。

また、次に取り上げる、胃酸の逆流による症状が、横になってから現れやすいことも、睡眠の質の低下につながります。

胃酸などの胃の内容物が逆流しやすくなる

食後に横になることが良くない3つ目の理由は、胃酸などの胃の中の物が逆流しやすくなることです。

口から食べた物は食道を通って胃に到達します。食道は、食べた物を胃に送り込むためのぜん動運動(内容物を先へ先へと送るための運動)をしています。

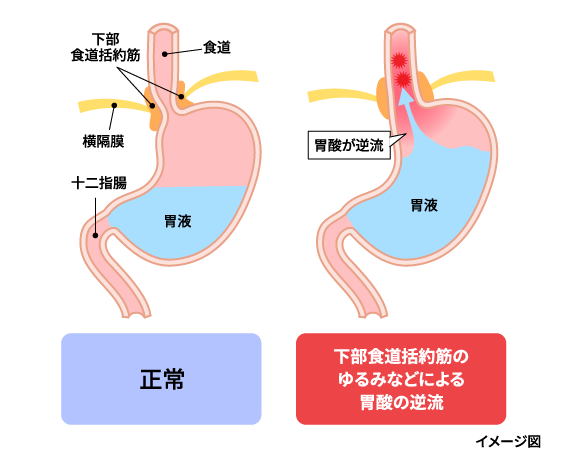

また、食道と胃のつなぎ目の部分は「下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)」という筋肉が、胃と食道のつなぎ目を締めて、食べ物が通過するときにだけ広がるような仕組みになっています。さらに、立った姿勢や座った姿勢では、垂直方向に重力が働いており、これらの仕組みのために、通常は胃に入った物が食道へ逆流することはほとんどありません。

ところが、食べてすぐに横になると、消化のための胃酸の分泌が増えていること、胃の内圧が高くなっていること、胃と食道のつなぎ目の筋肉(下部食道括約筋)がゆるんでいること、胃と食道の位置関係が水平になるため重力に逆らう必要なく食べ物が食道側に移動できてしまうことなどのために、胃の内容物の逆流が起こりやすくなります。

このような状態の症状や影響については、次の大項目で解説します。

その他

食後に横になることが良くない理由として、上記の他にも、夕食タイミングの遅い糖尿病の人では血糖コントロールが悪化しやすいことが挙げられます。また、食後すぐの就寝、あるいは夕食から就寝までの時間が短いことが、虫歯や高血圧、大腸がん1)、男性の前立腺がん、女性の乳がんの罹患2)と関連があることなども報告されています。

1)Edena Khoshaba, et al. Late-Night Eaters May Have Increased Risk for Colorectal Cancer. Digestive Disease Week conference, Washington, DC, May 18-21, 2024.

2) Manolis Kogevinas, et al. Effect of mistimed eating patterns on breast and prostate cancer risk (MCC-Spain Study). Cancer Epidemiology. 17 July 2018.

胃酸などが逆流したときに起こる主な症状

ここからは、「食後に横になるのが良くない理由」の一つとして示した「胃酸などの胃の内容物が逆流しやすくなる」ことについて、少し詳しく解説していきます。まず、胃酸などの逆流が起こることによって現れやすい症状を挙げてみましょう。

胸やけ・呑酸

胃酸は強い酸性の消化液です。そのため、胃の内側の壁(胃粘膜)は、胃酸が直接触れないように粘液などで守られています。しかし、食道の粘液は胃の粘液ほど酸に強くないため、刺激されやすいのが特徴です。

本来は胃の中にとどまっているはずの胃酸などが食道のほうに逆流してくると、みぞおちの辺りが焼けるような感じになる胸やけがしたり、呑酸(どんさん)と言って、酸っぱい物が上がってくる感じがしたりすることがあります。

のどの痛み・違和感、声がれ、せき

食道に逆流してきた物の一部はのどにまで到達して、気道(肺へ続く空気の通り道)に入り込むこともあります。そのために、風邪をひいたわけではないのに、のどが痛くなったり違和感が現れたり、声がかれたりせきが出たりすることがあります。

胃の痛み、もたれ

実は、食後すぐに横になる習慣がない人の中にも、胃酸などの逆流が起こりやすい人がいます。その場合の原因として考えられるのは、胃酸の分泌量が多い、胃と食道をつなぐ部分(下部食道括約筋)がゆるみやすい、胃のぜん動運動が低下している、食道が刺激に敏感になっているといった胃の不調が挙げられます。そして、これらが原因の場合、症状として胃の痛みやもたれなどが現れることもあります。

症状が長引く場合の影響

上に挙げた症状は、健康な人でも、たまに食べ過ぎてしまったときや、辛い物・脂っこい物を食べたとき、お酒を飲んだときなどに、一時的に現れることがあります。ただ、思い当たることがないのに症状が長引いているとしたら、それは「胃食道逆流症」という病気のせいかもしれません。

胃食道逆流症は、食道や胃の不快な症状のために日常生活の質(QOL)が大きく低下する病気です。症状のある人の割合は7.7~24.1%と報告され、決して少なくない人が悩まされている、ありふれた病気です。それにもかかわらず、しっかり治療せずにつらさを我慢しながら過ごしている人も多いようです。また、この病気は食道や胃への影響ばかりでなく、ぜんそく、睡眠障害、虫歯、食道がんなどのリスクを高めることも知られています。

なお、胃食道逆流症の英語の綴りは‘gastroesophageal reflux disease’で、それを略して「GERD」と書き、「ガード」と呼ばれることもあります。

食べてすぐ横になったときに、胃の不調症状が現れたら…

一度起き上がる

食後すぐ横になったときに上記の症状が現れたら、胃酸などの胃の内容物が逆流している可能性があるため、一度起き上がるようにしましょう。また、ふだん食後に横になるという習慣がある人は、食事の時間帯や食後の習慣を工夫して、横にならないようにしましょう。

それでも横にならざるを得ないような場合には、「頭側挙上」という上半身をやや起き上がらせる姿勢で寝ると、逆流が起こりにくいと言われています。

食べ方や衣服を見直す。減量、禁煙する

日常生活において、暴飲暴食を避ける、刺激のある物や脂っこい物を食べ過ぎない、アルコールを控える、お腹を締め付けるような服装を避けるといったことも、逆流防止に役立つと考えられます。

また、すぐ効果が得られるわけではありませんが、長い目で見ると肥満の人の場合は減量することも大切です。肥満では胃の内圧が高くなっているため、逆流が起こりやすいからです。その他にも、タバコを吸っている人は禁煙によって、症状が軽くなることが報告されています。喫煙者の方は、これをきっかけに禁煙にトライしてみては。

市販薬をのんでみる

これらの生活習慣の改善とともに、一時的に市販薬を使ってみることも対策の選択肢の一つです。胃酸などの逆流による症状を抑えるためには、胃酸の分泌量を減らすように働く薬(胃酸分泌抑制薬)が有効なことが明らかにされています。胃酸に対する薬は以下の通り、いくつかのタイプがあります。

- プロトンポンプ阻害薬:

胃酸を分泌する最終段階、プロトンポンプそのものの働きを抑える薬。胃酸分泌抑制薬の中でも最も胃酸分泌抑制効果が強いとされている。

- プロトンポンプ阻害薬(PPI)を配合したアリナミン製薬の製品

-

- ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー):

プロトンポンプの働きを活性化するヒスタミンH2受容体の働きを抑える薬。

- カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB):

プロトンポンプをカリウムイオン競合的に阻害し、胃酸分泌を抑制する薬。

- 制酸薬:

すでに分泌されている胃酸を中和し、胃への刺激を弱める薬。

- 粘膜保護薬:

胃の粘膜を保護し、胃酸の刺激から胃を守る薬。

食後はこう過ごすと良い!理想的な過ごし方

食後に10分程度の短時間であってもウォーキングなどの軽い運動をすると、血糖値の上昇が抑えられ、肥満予防や糖尿病のコントロールに役立つことが報告されています。食べてすぐだとつらいので、食後少し落ち着いた頃合いに短時間でも良いので軽く体を動かせると良いでしょう。

また、食べた量にもよりますが、食後30分から1時間以内に横になると、逆流が起こりやすく、また食後2時間以内に就寝すると、肝臓に脂肪が蓄積しやすいとされています。これらの理由から、夕食は就寝の3時間前までに済ますことを意識すると良いと言われることが多いようです。

一般的な食事の場合、食後10分くらいから胃の内容物の十二指腸への移送が始まって、3~6時間で完了して胃は空になると言われています。ただし、胃内への滞留時間は食品に含まれている栄養素によって差があり、主要栄養素の中では炭水化物は滞留時間が短く、次いでタンパク質であり、最も滞留時間が長いのは脂質です。

どうしても夕食の時間が遅くなるときの対策

夜遅い時間に食べてはいけないとわかっていても、仕事の都合などで、そうせざるを得ない日もあることでしょう。そのような場合は、なるべく消化が良く低脂肪で、かつ食後の血糖値を急上昇させないような食べ物を選ぶようにしましょう。どのような食べ物が血糖値を上げにくいのかは、「血糖値スパイクを抑える食べ方」で解説します。そして、よく噛んで食べることも大切です。よく噛むことで満腹中枢が刺激されて、食べ過ぎ予防につながります。

その他にも、夕食の時間が遅くなることで、空腹感が強くなることもあるため、夕食が遅くなることがわかっている場合は、一度に大食いをしてしまわないように、夕方辺りに軽く間食をしておくと良いでしょう。その場合、夕食時の食事の量は間食分減らすことを忘れないようにしましょう。

食後の眠気への対処法

食後の眠気の原因

ここからは、昼食後に横になりたくなる理由として多い、「眠気」の話を取り上げてみたいと思います。まず、食後に眠気が生じやすい原因を挙げ、その後で対策法を紹介します。

血糖値スパイク後の急激な血糖低下

食後の眠気の原因として、血糖値の急な上昇と、その後の急な低下が挙げられます。

「食べてすぐに横になってはいけない理由」の項で解説したように、食後はインスリンの分泌が増え、炭水化物(糖質)を消化・吸収してできた血糖を全身の細胞に取り込みます。このとき、炭水化物の摂取量が過剰だと、急激に血糖値が上昇する「血糖値スパイク(グルコーススパイク)」と呼ばれる現象が起こり、それに対応してインスリンが大量に分泌されて、いったん高くなった血糖値が、今度は急激に低下し始めます。その結果、一時的な低血糖様症状※が起こるため、ぼんやりとしたりだるさや脱力感、横になりたくなるような眠気を催しやすくなると考えられています。

※低血糖様症状…低血糖のような症状のこと。低血糖症状は人によって症状に個人差はあるが、例えば、身体のだるさ、生あくび、眠気、集中力の低下、強い疲労感などが挙げられる

睡眠負債や肉体疲労の影響

その他に、もともと寝不足の人や睡眠障害のために、いわゆる「睡眠負債」が溜まっている、あるいは身体的な疲れが溜まっている人などは、日常的に眠気を強く感じやすく、食後にはより眠気が強まると考えられます。

食後の眠気の原因への対策

血糖値スパイクを抑える食べ方

食後に眠気が生じる原因の一つ、「血糖値スパイク」は、食べ方の工夫である程度は抑制できます。

まず、血糖値を押し上げるように働く炭水化物を一度に食べ過ぎないことが対策の一つです。ただし、炭水化物そのものはエネルギー源として不可欠な栄養素であるため、適切な量を摂取して減らし過ぎないことも大切。

そこで、同じ炭水化物でも、血糖上昇をあまり刺激しない食品を食べるようにすると良いでしょう。例えば、砂糖のような単純糖質ではなく、でんぷんのような複合糖質が良く、主食としてご飯を食べるなら、白米よりも精製度の低い玄米を選ぶようにすると良いでしょう。また、食物繊維が豊富な食材は、食後血糖の上昇速度と下降速度を抑えるように働いてくれます。

その他にも、食事の最初に野菜を食べる、いわゆる「ベジファースト」(タンパク質ファーストでも構いません)や、ひと口を小さめにし、よく噛んでゆっくり食べることも、食後の血糖変動を抑えるとされています。

一般的な眠気対策

また、食後に眠気を感じたら、体を軽く動かしてみると良いと言われています。運動は、食後の血糖値の急な上昇を抑えることにもつながります。

その他の眠気に対する一般的な対策として、カフェインを含むコーヒーやお茶を食後に飲んでリフレッシュする、ガムを噛むといったことも挙げられます。もちろん、ふだんからの睡眠時間の確保や睡眠環境の整備も大切です。

食べてすぐ横にならず、食後の過ごし方に気をつけよう!

お話ししてきたように、食後に横になることは、「太りやすくなる」「睡眠が浅くなる」「胃酸などの胃の内容物が逆流しやすくなる」など、意外なほどいろいろな悪影響を及ぼします。とはいえ、昼食の後には仕事中でもなければ、つい横になりたくなるものですし、遅い時間の夕食を避けられないこともあり、わかっていても食後に横になったり、睡眠を取らざるを得ないことがありますよね。そのような場合、体重、睡眠、そして胃酸の逆流の起こりやすさなどを頭の隅に置いておき、食べ方やメニューの工夫などであらかじめ対策を立てておきましょう。特に食後に気になる症状が現れたら、早めに対処するようにしてください。なお、市販薬を用いる場合は、定められた使い方を守りましょう。

参考文献

- 草思社「眠っている間に体の中で何が起こっているのか」,2024

- 日本能率協会マネジメントセンター「服部幸應の日本人のための最善の食事」,2018