夜中に目が覚める原因は?眠れないことの悪影響や改善するための生活習慣を解説

監修

井上 雄一 先生 (睡眠総合ケアクリニック代々木(医療法人社団絹和会) 理事長、アジア睡眠医学会 理事長)

夜中に目が覚めるときに考えられる原因とは?

「夜中に目が覚めてしまう」のは、「中途覚醒」と呼ばれる症状です。まずは、この中途覚醒につながりそうな、めぼしい原因を挙げてみましょう。

加齢

加齢によって、昼間の活動量が減少したり、膀胱の筋肉の繊維化という現象が進んで頻尿になりやすくなることなどが、中途覚醒に関係しているとされています。

加齢による中途覚醒が起こる背景として、若いうちは、日中に活動的に過ごし、夜には休息モードになるという、体のリズムのメリハリが比較的はっきりしていますが、加齢とともに、はっきりしなくなってくる点が挙げられます。これには体内時計に働きかけて覚醒と睡眠を切り替え、自然な眠りをもたらす「メラトニン」という睡眠ホルモンの分泌が減少してしまうことが関係しています。この変化は生理的なものであって、ある程度は仕方ないことです。ただし、改善できる部分がないわけではなく、治療や生活習慣次第で中途覚醒の改善が期待できます。

また、更年期に差し掛かった女性は、詳細な原因はまだ不明ながら、中途覚醒などの睡眠の問題が現れやすいことが知られています。現時点では、例えばホットフラッシュ(突然の体のほてり)などの更年期症状が、睡眠の妨げとなるのではないかと考えられています。更年期の症状も、きちんと治療を受けることで改善が見込めます。

トイレ

中途覚醒の原因を調べていったら、夜間の頻尿のせいだとわかった、ということは、決して珍しいことでありません。

昼間に水分を摂り過ぎていたり、アルコールを摂取していたり、加齢のために蓄尿機能が低下していたりすると、睡眠中に尿意が生じてしまい、その結果、中途覚醒が増えるということになります。また、高齢の方が「血液をサラサラにするため」といって過剰に水分を摂り過ぎていることや、糖尿病の血糖コントロールが良くない、といったことも、夜間頻尿の原因として少なくないようです。

ストレス

ストレスを抱えていることも、夜中に目が覚める一因となり得ます。

ストレスと睡眠の関係には、自律神経が強く関係していると考えられます。自律神経には、心身を活発にするように働く交感神経と、その反対に心身の落ち着きと関連する副交感神経があり、両者のバランスによって、体の状態が常にコントロールされています。良い睡眠をとると、副交感神経が優位になります。

ところが、ストレスがかかった状態とは、生きものにとって危険な状態であるため、そのようなときには、体を活発に動かせるように交感神経が優位になります。つまり、睡眠に適した変化とは正反対の変化が起こってしまいます。結果として、ストレスを抱えたままでは寝付きにくかったり、眠ったと思ってもすぐに目が覚めてしまいやすくなります。

周囲の環境

寝るときの周囲の環境が良くないことも、夜中に目が覚める原因の一つかもしれません。

例えば、夜間の騒音、照明が明る過ぎる(人によっては暗過ぎることも)、室温が暑過ぎる/寒過ぎる、湿度が高過ぎるといった環境では、睡眠が妨げられてしまいます。また、パートナーのいびきや歯ぎしりが気になって眠れないという人も、いらっしゃるかもしれません。

カフェインやアルコール、タバコなどの嗜好品

カフェインが眠気を覚ますように働くことは、よく知られています。眠気を覚ますということは、作用としては、眠りを妨げるのと同じと言えます。

カフェインが含まれている飲食物として、コーヒーが有名ですが、日本茶や紅茶などにも少なくない量のカフェインが含まれています。なお、栄養ドリンクもカフェインを含んでいるものが多いものの、製品によってはノンカフェインのものもあるので、購入する際に睡眠への影響も考えて選択すると良いでしょう。

- ノンカフェインのアリナミン製薬の製品

-

アルコールを飲むと眠気を催して、寝付きを助けてくれることがあります。一方で、飲んでしばらく経つと、アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドという物質が、交感神経を活性化させてしまいます。そのため、眠りが浅くなり、中途覚醒が起きやすくなります。また、飲酒後にはトイレの回数が増えることも中途覚醒を増やす原因です。実際に、飲酒をすると中途覚醒の回数が増え、中途覚醒後の入眠がより困難になってしまうことがわかっています。

また、タバコに含まれるニコチンも、覚醒作用があることが知られています。そして、喫煙者もアルコール摂取者と同様に、中途覚醒の回数が多くなったり、日中の眠気が強くなってしまうとされています。

- 禁煙を補助するアリナミン製薬の製品

-

長時間、もしくは遅い時間の昼寝

昼寝の時間が長過ぎたり、昼寝を取る時間帯が遅い時間(夕方以降)だったりすると、昼寝をしたことで夜間の睡眠の質を低下させてしまいます。

特に高齢の方は、昼と夜の覚醒度のメリハリが少ないために、日中に眠気を感じて昼寝をする人が少なくありませんが、その昼寝が夜間の中途覚醒を増やしてしまっていることもあるようです。

疲れが溜まっていたり、中途覚醒などのために睡眠不足が続いたりしているような場合、適度に昼寝をとるのは問題ありませんが、まずは夜間の睡眠時間をしっかり確保するようにしましょう。

日中の運動不足

日中の運動不足も夜中に目が覚めることに関係しているかもしれません。良質な睡眠を得るためには、眠るときの環境を整えることが大切ですが、それだけでは十分とは言えず、実は、昼間の過ごし方も重要です。

夜、心地よく眠るためには、日中に体を動かして、ある程度、疲れていたほうが良いことがわかっています。その一方で、極端に疲れ過ぎていると、逆に寝付きにくくなってしまうとも言われています。

近年、質の良い睡眠のための最適な“疲れ具合”を探る研究が本格的にスタートするなど、「疲れと睡眠の関係」に関する関心が高まってきています。

<アリナミン製薬のニュースリリース>

「疲れと睡眠の関係、および抗疲労成分の効果」に関する共同研究

薬

薬の副作用で眠りが妨げられて、中途覚醒が増えることもあります。例えば、炎症を抑えるためのステロイド薬、心拍数や血圧を下げるように働くβブロッカー、喘息に処方されることのあるテオフィリンという薬などです。これらは、いずれも医師が処方する薬です。

処方された薬をのみ始めた後に、中途覚醒などが起きやすくなった場合には、医師や薬剤師に相談してみましょう。

何らかの病気

睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」、じっとしていると足に不快感が生じる「むずむず脚症候群」、体内時計がずれてくる「概日リズム障害」などの何らかの病気や症状のために、睡眠が邪魔されてしまうことがあります。一般的に「金縛り」と言われている「睡眠麻痺」も、夜中に目が覚め、再入眠を妨げる原因になり得ます。

その他に、睡眠とは一見関係なさそうな病気が睡眠に影響を及ぼしていることもあります。例えば喘息、胃食道逆流症、糖尿病、高血圧症などの体の病気、あるいは、うつ病、統合失調症、認知症なども、中途覚醒の起きやすさとの関連が知られています。

<関連記事>

・むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)とは?症状の原因や対処法を紹介

・金縛りが起こる原因は?仕組みや解き方・予防法、睡眠環境と睡眠の質を整える生活習慣について解説

・「不眠と体内時計について考える」

不眠症とは?

ここまで、夜中に目が覚めてしまうという「中途覚醒」の原因について解説してきました。ここで改めて、中途覚醒を含む「不眠症」について触れておきます。

不眠症とは、睡眠時間を確保し、睡眠のための環境も整っているにもかかわらず、十分な睡眠をとることができず、日中の眠気や倦怠感、注意力低下などが起きて生活に支障が生じているという、治療が必要な状態です。不眠症のために仕事や学業の効率が落ちてしまったり、ミスや交通事故が増えたり、さらには糖尿病や高血圧などのリスクが高まることも知られています。

夜中に目が覚めるのは中途覚醒・早朝覚醒

不眠症は、眠りたいのになかなか寝付けないという「入眠困難」、眠りについた後に目が覚めてしまう「中途覚醒」、起きるべき時刻よりも早くに目が覚めてしまう「早朝覚醒」などにタイプ分けされます。不眠症治療のために医療機関を受診した場合、医師はこのタイプを判定して、生活改善や睡眠薬の使い分けの参考にすることもあります。

なお、このページの解説は不眠症の上記のタイプのうち、中途覚醒を中心に解説していますが、中途覚醒が明け方近くの時間帯に頻繁に起きる場合は、早朝覚醒に当てはまる可能性もあります。

夜中に目が覚めてしまったときの対処法

深呼吸をしてみる

深呼吸には、副交感神経(「夜中に目が覚めるときに考えられる原因とは?」の「ストレス」の項を参照)を優位にするように働いて、眠りを誘う効果があります。目が覚めてしまったときには、「もう朝まで眠れないかも」などと焦らずに、まず落ち着いて、布団の中で10回ぐらいゆっくりと深呼吸をしてみましょう。

目覚めてしまったことを気にしない

「今日も目覚めてしまった。またいつものように眠れないのか」と考えると、それが新たな不安につながるという悪循環に陥り、余計に眠りにくくなってしまいかねません。「今日は目覚めてしまったけれども、一生眠れないわけではない」といったくらい、少しおおらかな気持ちになれば、いつの間にか寝ていて気づいたら朝だった、ということになるかもしれません。

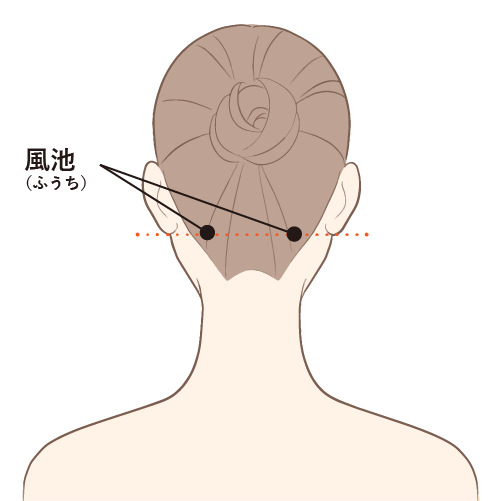

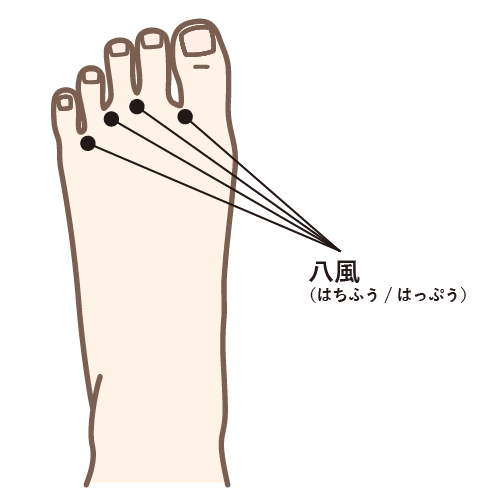

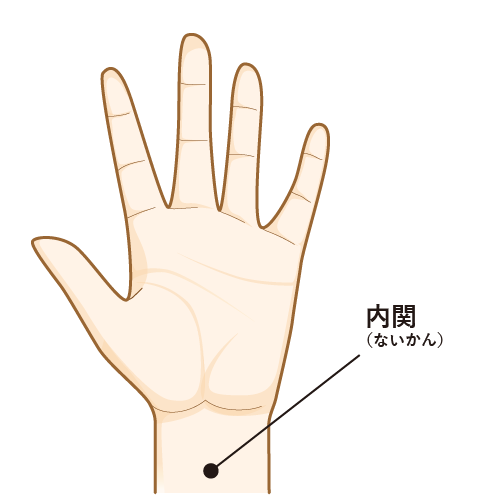

睡眠のツボを押してみる

目覚めてしまったときに、ベッドや布団の中で、睡眠のツボを刺激してみるのもひとつの方法です。

例えば、首や肩の緊張を取り、血流を良くする「風池(ふうち)」、足先が冷えて眠れないときには、足の血流を増やして体を温める「八風(はちふう/はっぷう)」、気持ちを落ち着けて眠りやすくする「内関(ないかん)」などを押すと良いでしょう。

再入眠が無理そうなら、いったん寝室を出る

目が冴えてしまって再び眠れそうにないというときは、布団の中にいるよりも、いったん寝室を出て、別のことをしてみるのも良い方法です。例えば、やや暗めの室内で静かな音楽を聞いてみてはどうでしょうか。そうして再び眠気を感じてから、ベッドや布団に戻りましょう。

夜中に目が覚めるのを改善するための生活習慣

中途覚醒の原因は、寝室やベッド、布団の中だけにあるわけではありません。夜中に目覚めてしまうという苦痛を減らすために、普段の生活でできる対策がいろいろあります。チェックしてみて、思い当たることから試してみてください。

規則正しい生活を送る

睡眠改善の第一歩は、規則正しい生活を送ること。特に若年者の睡眠の質の低下には、不規則な生活パターンの関与が大きいと言われています。

就寝・起床・食事をできるだけ毎日同じ時刻に行う、夜はリラックスして過ごすといった習慣によって、睡眠の質が高まるとともに、日中の眠気も少なくなると期待できます。また、日中に体を使って、適度に疲れを感じることも大切。快眠には、日中の過ごし方が意外なほど重要です。

長時間・遅い時間の昼寝は避ける

前夜の睡眠不足のために日中、眠気が生じてしまったときには、少し昼寝をしてみると、結果的に仕事や勉強などの効率アップが期待できます。ただし、長時間の昼寝、午後の遅い時間帯の昼寝は、その晩の睡眠の質を下げてしまいかねません。昼寝をするなら、20~30分に留め、午後3時頃までにすると良く、もっと言えば、毎日同じ時間に昼寝を取る「積極的昼寝」が良いとされています。

寝る時間の少し前までに入浴を済ます

入浴(シャワーではなく湯船につかる入浴)をすると、血行が促進され体が温まり、副交感神経が優位になって、リラクゼーション効果が得られます。また、入浴後には、いったん上昇していた体温が徐々に低下してくることも、睡眠を促すように働くと考えられています。実際、就寝の1~2時間前に入浴すると、寝付きが良くなるという研究結果1)も報告されています。

また、入浴はシャワーのみよりも疲労回復の効果が見込めます。疲労回復の効能を有する薬用入浴剤などを活用してみるのも良いでしょう。

- 疲労回復の効能を持つアリナミン製薬の入浴剤

-

1)Yoshiaki Tai, et al. Hot-water bathing before bedtime and shorter sleep onset latency are accompanied by a higher distal-proximal skin temperature gradient in older adults. J Clin Sleep Med. 2021 Jun 1;17(6):1257-1266.

リラックスできる就寝環境を整える

質の良い睡眠には、リラックスした状態で眠りにつくことが大切。忙しい日々を送っている人は、リラックスする時間を確保するのが難しいかもしれませんが、少なくとも就寝前1時間は、仕事や家事、勉強などを忘れるようにしたいものです。

リラクゼーションの方法として、例えば、照明を少し暗めにして、静かな音楽を聞く、静的なヨガや腹式呼吸、アロマを焚くなどが考えられます。ただ、すべての人に適した方法というものはないので、自分にあった方法を探してみてください。

明るい照明は脳の覚醒を促すように働くため、睡眠を阻害してしまいます。睡眠につく少し前から、部屋の明かりをやや落とし気味にしておくようにしましょう。

寝る前にスマホ操作などをしない

スマートフォン(スマホ)などが発するブルーライト(短波長光)は、覚醒作用が強いことがわかっています。さらに、スマホを見始めると、つい、チャット機能のあるアプリを使ったり、ゲームを始めたりしてしまいがちです。そのような双方向性のある操作をすると、頭が冴えてしまって寝るどころの話でなくなってしまいます。

寝る1時間前からはスマホ操作を控え、夜間に目覚めてしまったときにも安易に手に取ったりしないよう、別の部屋に置いて寝るなどを試してみましょう。

なるべくストレスを溜めない

睡眠には、1日の活動で蓄積したストレスからの回復という重要な役割があります。ストレスが長期的に蓄積してしまうと、入眠困難や中途覚醒などの不眠症を発症するきっかけにもなり、不眠症のためにさらにストレスが溜まってしまうということも。中高年の責任世代に、このようなストレスと不眠症の悪循環が多いと言われています。

とはいえ、現代社会でストレスを皆無にすることは、実際にできることではありません。そうであっても、なるべくストレスを溜め込まないように心がけたいものです。

睡眠の質の改善につながる栄養素を摂取する

「夜中に目が覚めるときに考えられる原因とは?」の項目で、睡眠を邪魔する飲食物として、カフェインやアルコールなどを取り上げました。では、それとは反対に、睡眠を促す食べ物はあるのでしょうか?

実は、地中海食という食習慣(魚や野菜、果物、ナッツ、豆類が豊富な食習慣)が睡眠に良いという報告があるのですが、睡眠改善効果が明確に示された特定の「食品」は、今のところ見つかっていません。そのため、基本的なこととして、日頃からバランスの取れた食生活を送ることが望ましいと考えられています。

睡眠の質の改善につながる栄養ドリンクなどを試してみる

食生活が乱れているせいで睡眠の質が悪化しているような場合には、睡眠の質に効果的な栄養素を含む栄養ドリンクなどを試してみても良いかもしれません。

- 栄養不良による睡眠の質(眠りの浅さや目覚めの悪さ)を改善するアリナミン製薬のおすすめ製品

-

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含む、おすすめのアリナミン製品

-

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

食品ではなく、栄養素としてみた場合、グリシンというアミノ酸が睡眠の質を改善したり、日中の作業効率を改善するといった研究報告もあります。

その他の対策として、市販薬の睡眠導入剤や漢方薬を試すという方法を考えても良いでしょう。かかりつけ医や薬剤師、登録販売者に相談して、ご自身にあったものを購入しましょう。

人生の3分の1にも及ぶ睡眠を大切に!

多くの人は、一生のうち4分の1から3分の1を寝て過ごします。その時間の長さだけを考えても、睡眠が人にとって非常に重要な要素であることがわかります。そのような重要な睡眠をしっかりとれず、夜中に何度も目が覚めてしまうというのは、人生の大きな損失と言えるかもしれません。ここで解説した内容を、ぜひ睡眠改善に役立ててみてください。もし、いろいろなセルフケアを試しても中途覚醒が改善されない場合は、医療機関を受診して、きちんと原因を突き止めて治療に取り組みましょう。

参考文献

- 講談社「不眠睡眠障害治療大全」,2023

- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」