気象病とは?気圧や天気の変化が頭痛やめまいを引き起こす?特徴を解説

監修

久手堅 司 先生 (せたがや内科・神経内科クリニック 院長)

その頭痛、もしかしたら気象病かも?気象病が引き起こす症状

日常的に頭痛やめまいに悩まされている人のなかには、天候や気圧の変化があると、それらの症状が現れやすくなるという人も少なくないでしょう。台風が近づいているとき、梅雨の時期、雨天のときなど気圧が低下するときに生じる体調不良を、昨今では「気象病」と呼ぶことがあります。

気象病の主な症状は、以下の通りです。

・頭痛 ・めまい

・吐き気 ・肩こり、首こり

・全身倦怠感 ・関節痛

・手足のしびれ ・血圧の変動

・動悸 ・精神不安

・目のかゆみ、鼻水などのアレルギー症状

・気管支喘息 など

日常的に抱えている不調が気象病かどうかを見分けるには、「気象の変化にともなって悪化するかどうか」がひとつのポイントといえます。気象の変化にかかわらず、常に体調が悪く、大きな変動がない場合は気象病ではない可能性があります。

気象病セルフチェック

抱えている症状が気象病に当てはまるかどうか、チェックしてみましょう。

▼気象病チェックリスト

□雨や台風の日は体調が良くない

□雨が降る前になんとなく天気の変化が予測できる

□頭痛持ちである

□首や肩がこっている、またはこりやすい

□めまいや耳鳴りが起こりやすい

□血圧が低め

□猫背や反り腰など姿勢が悪いと感じる

□パソコンやスマホの使用時間が長い

□乗り物酔いをしやすい

□座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢を続けることが多い

□エアコンが効いた、温度が一定の場所にいることが多い

□日常的にストレスを感じることが多い

※「気象病チェックリスト」(久手堅 司「低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア 気象病ハンドブック」誠文堂新光社)より一部抜粋・編集のうえ掲載

チェックの数が多いほど、体調が気象の影響を受けやすい傾向があるといえます。特に最初の二つにチェックがついた場合、お悩みの症状は気象病の可能性が高いと考えて良いでしょう。

気象病は実は正式な病名ではない

医療機関によっては「気象病・天気病外来」のように、気象の変化によって悪化する症状を診察する外来を設置しているところもありますが、実は気象病は、正式に病気として認知されてはいません。

ただ、昨今は異常気温や大雨、大洪水など災害や社会問題ともいえるレベルの気象変動が起こっていて、健康への影響が報告されています。

気象の変化の影響によって生じる、あるいは気象の変化によって悪化しやすいと認知された病気の他、病気とまではいえない体調不良や気分の落ち込みの原因にも気象の変化が関係することが示唆されています。

以上のことから、気象病は現在のところ正式な病気ではないものの、健康と気象には切り離せない関係があり、今後、科学的に解明する必要があるものと考えられています。

なぜ天気や気圧の変化によって頭痛などの症状が現れるの?|気象病の原因

天気や気圧など気象の変化によって頭痛やめまいなどの不調が現れたり、悪化したりする理由は、いくつか考えられます。主なものをご紹介します。

内耳の影響

気圧が下がると内耳のバランスと視覚にずれが生じ、脳がそのずれを調整できないと、めまいなどの不調が生じると考えられています。

内耳とは、耳の奥にある器官です。音を感じる聴覚器官である他、体のバランスを維持するために働く平衡感覚を保つ部位でもあります。

さらに内耳には、気圧を感知する働きもあるといわれています。気圧は目に見えないですが、気圧変動による内耳の平衡感覚と視覚のバランスの乱れは、体には大きな負担となります。

血管の拡張

低気圧下では空気中の酸素濃度が低下し、血液中の酸素が薄くなってしまうことがあります。すると、体は血管を拡張させて酸素を行き渡らせようとします。拡がった血管は神経を刺激し、痛みの一因となります。

姿勢

気象病と診断される人のなかには、姿勢の悪さが目立つ人が少なくありません。猫背や反り腰、ストレートネックなどの姿勢の悪さは、骨格のゆがみも生じさせます。すると、筋肉のバランスが崩れたり、特定の部位が強く緊張したりして、頭痛やめまいなどの症状が現れることがあります。

気象病と自律神経の関係

自律神経は、気象病の原因に大きく関係するといわれています。

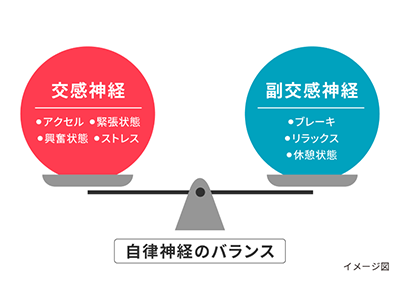

気圧の変化を察知すると、自律神経の一種である交感神経が活発になります。交感神経は、体が活動的になるときに活発になる神経です。交感神経が活発になると、体の反応が敏感になり、痛みを感じる神経が刺激されやすくなって、頭痛などが生じることがあります。

また、湿度が高いと汗が蒸発しにくく体温調節がしづらいので、体温調節を担っている自律神経が疲弊し、体調を崩すこともあります。

気象病とうまく付き合っていく方法

気象病とうまく付き合うには、セルフケアで日ごろから体のメンテナンスを心がけ、具体的な症状が出る前に対策をしておくことが大切です。症状別のセルフケアの一例をご紹介します。

症状にあったセルフケア

片頭痛

片頭痛は、顔の感覚や、物を噛むときに使う筋肉をコントロールしている三叉(さんさ)神経という神経の周りで、血管と神経が過剰に反応して起こるといわれていますが、はっきりした原因はわかっていません。

そのためセルフケアが難しいのですが、有効といわれる方法がいくつかあります。まずは五苓散(ごれいさん)という漢方薬を服用すること。五苓散はむくみをとる働きのある漢方薬です。むくんで拡張した血管を元の状態に戻し、気象の変化による頭痛を和らげるとされています。

その他、ストレスを減らすことや頭痛日記をつけることも有効です。ストレスは片頭痛を悪化させる要素のひとつであり、不眠などを引き起こし、片頭痛をさらに悪化させる可能性があります。

頭痛日記とは頭痛が起きた日の天気やタイミングなどを記録することです。記録して読み返すと、片頭痛が起こるパターンや特徴がわかることがあり、対策を立てるのに役立ちます。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は、繰り返す頭痛のなかで最も多いとされており、締め付けられるような痛みが特徴です。

どのようなメカニズムで起こるのか、まだはっきりとわかっていませんが、ストレス、運動不足、肩こり、うつ、不安、睡眠不足、うつむき姿勢、口腔疾患などが影響しているといわれています。慢性化すると、うつ病や不安障害などの精神疾患を合併することもあります。

緊張型頭痛には、鎮痛薬が比較的効きやすいといわれています。痛みを感じたら、できるだけ速やかに服用すると効果が現れやすいでしょう。利用する鎮痛薬は、市販薬でも構いません。

首や肩のこりが頭痛の原因になっている場合は、マッサージなどで首や肩の緊張をほぐしたり、パソコンやスマホの使用時間を短くしたりすることも痛みの軽減につながります。

他には、ストレスをなるべく抱えずに規則正しい生活をする、適度な運動をする、十分な睡眠をとることを心がけるのも大切です。

めまい

気象病によるめまいは、気圧の変化を内耳が感知することで起こると考えられています。

めまいを感じたら、まずはふらついて倒れてしまわないよう、周囲のものにつかまりましょう。横になっても良いです。

少し楽になったら、頭や首のマッサージやストレッチをしてみましょう。めまいの解消につながることがあります。

また、漢方薬の五苓散や半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)が気象病によるめまいを和らげるのに役立つこともあります。

首こり・肩こり

首こりや肩こりは、姿勢のゆがみや筋肉の緊張が影響して生じると考えられています。ストレッチやマッサージをして筋肉をほぐし、正しい姿勢をとることを心がけると、改善につながることがあるでしょう。

市販のビタミン剤などのなかには、首のこりや肩こりなどの効能を有するものもあります。

- 肩・首すじのこりなどの症状緩和におすすめのアリナミン製薬の製品

-

<ストレッチやマッサージは以下の記事をチェック>

・「首こり」に効くストレッチは?首がこる原因を知って正しく対処しよう

・つらい「肩こり」はストレッチで撃退!おすすめストレッチや予防法を紹介

全身倦怠感・疲労感

倦怠感(だるさ)や疲労感は、アクセルの役割をする交感神経と、ブレーキの役割をする副交感神経という二つの自律神経の切り替えがうまくいかないことで生じる場合が少なくありません。そのような場合に自律神経の切り替えをスムーズにするには、運動をして血流を促したり、生活のリズムを整えたりすることが有効といわれています。交感神経と副交感神経の切り替えが整うと、自律神経の乱れによる倦怠感や疲労感は、徐々に改善されていくでしょう。

自律神経を整える食生活

自律神経を整えるのに、腸内環境が整っているかどうかはとても重要なポイントです。

実は、自律神経のバランスを整えるには、気分の安定や睡眠の質に関わる「セロトニン」と呼ばれるホルモンのレベルを適切に保つことが必要です。セロトニンは、約9割が小腸でつくられています。そのため、腸内環境を整えることが自律神経を整えることにもつながるのです。

腸内環境を整えるためには、腸内細菌の多様性を保ち、善玉菌の数を増やしていくことが重要。海藻類や果物など、善玉菌のエサとなる食物繊維を多く摂るようにしたり、善玉菌自体を摂るためにキムチやヨーグルトなどの発酵食品を食べるのも良いでしょう。

種類によっては食事からの摂取が難しい善玉菌もあるため、必要に応じて医薬品やサプリメントなども活用しましょう。

- 日ごろのお腹のケアにおすすめのアリナミン製薬の製品

-

また、腸内環境は神経の働きなどにも関わっているとされます。自律神経を整えるといわれるビタミンB群を積極的に摂ることなども、腸内環境の改善に有効です。

特に神経伝達物質の生成に関与するビタミンB6はおすすめです。ビタミンB6は、かつおやバナナなどに含まれています。

予防のための6つの生活習慣

気象病の予防には、生活習慣を整えることも大切です。気象病を引き起こすとされる自律神経のバランスや姿勢を整え、予防につながると考えられる6つの生活習慣をご紹介します。

①早寝早起き

生活のリズムを整えると自律神経のバランスも整いやすくなり、不調が生じにくくなっていくでしょう。

②耳のマッサージ

耳をマッサージすると耳の血流が促され、頭痛や肩こりなどを和らげる効果が期待できます。

耳たぶの少し上を真横(水平方向)に5~10秒引っ張って離すという動作を2~3回繰り返したり、耳たぶの後ろにある骨のへこみ(顎関節)を斜め上にぐっと30秒ほど押し込んだりして、耳をほぐしてみるのがおすすめです。

③背筋を伸ばす

うつむき姿勢や背中が丸まった状態でいると、骨格がゆがんで姿勢が悪くなるだけではなく、その姿勢が癖になって固まってしまうので、背骨の動きもどんどん悪くなってしまいます。そして、それが自律神経の乱れにつながり、気象病を生じさせることもあります。そんなときには、意識して背筋を伸ばしてみましょう。姿勢の悪さが改善され、体調や自律神経が整いやすくなるでしょう。

④デジタル機器の使用を控えめに

パソコンやスマホ、タブレットなどのデジタル機器を使用しているときには、同じ姿勢を続けてしまいがちです。

同じ姿勢をとり続けると、筋肉のこり固まりにつながり、緊張型頭痛を引き起こしてしまう可能性があります。長時間のデジタル機器の使用は、なるべく控えましょう。

⑤体を動かす

体を動かすと血流が促され、筋肉の緊張やこりがほぐれます。また、有酸素運動など体に適度な負荷がかかる運動をすると、ほど良く体が疲れ、快眠にもつながります。これらのことから、体を動かすと自律神経が整いやすくなり、気象病の予防につながる効果が期待できます。

⑥睡眠のための入浴

ここでいう入浴とは、お風呂の浴槽に浸かってゆっくり温まることを指します。入浴には自律神経を整える、冷えの解消、血流の促進、心身のリラックス、安眠などさまざまな効果があります。ほど良いリラックス効果で睡眠の質が上がると、疲労の回復も十分に行われ、気象病の予防にもつながるでしょう。

日々忙しく、ゆっくりお風呂に入る時間を確保するのが難しい場合もあるかもしれませんが、時々で良いので浴槽にお湯をため、入浴剤なども活用しながらリラックスできる時間をつくってみてください。

- 入浴時の疲労回復におすすめのアリナミン製薬の入浴剤

-

どうしても気象病でしんどいときの対処法

なかには、何もできないほど気象病がしんどい場合もあるでしょう。そのようなときには、無理をせず横になり、回復するのを待ちましょう。

可能なら、深呼吸をしたり、横になったまま手をグーパーしたりするなどして、少しずつ体を動かしていきましょう。さらに調子が上がってきたら、軽いストレッチや頭、首などのマッサージをしてみるのもおすすめです。

なお、しんどいとはいえ、あまり長く横になり過ぎると、かえって倦怠感が強まってしまう傾向があります。横になっている時間が、普段布団やベッドにいる時間+2時間を超えないよう意識しておきましょう。

気象病に関するQ&A

その他、気象病にまつわるさまざまな疑問にお答えします。

気象病になりやすい人はどんな人?

例えば乗り物に酔いやすい人は内耳が敏感で、気圧の変化にも弱く、気象病になりやすい可能性があります。

また、姿勢の良くない人、運動不足などで血流が滞りやすい人なども、気象病の症状が現れやすい傾向があるでしょう。

その他、女性には、PMSや更年期障害などの不調が起こることがありますが、そういった女性特有の不調は、気象病の症状と似ている部分があります。女性ホルモンの影響と気象の変化が重なってしまうと、症状がさらに重くなってしまうこともあります。

気象病になりやすい時期はいつ?

低気圧と雨天が続く梅雨どき、気圧の変化が大きい台風シーズンは気象病の症状が現れやすい時期といえます。

天候などの外的要因が体に与える影響は、そのときの体の状態によって異なります。天候をチェックするとともに、体調もしっかりとメンテナンスしておきましょう。

気象病と季節病はどう違う?

季節の変化によって心身に不調が生じることを、「季節病」と呼ぶことがあります。例えば、花粉症や夏バテ、「冬季うつ病」と呼ばれる季節性感情障害など、季節の変化や特徴によって起こる症状は、季節病に含まれます。

一方、気象病は季節ではなく、あくまで気圧の変化や天候といった気象条件の影響を受けて生じる病気です。気象の変化とともに症状の悪化が見られる場合は、気象病と考えて良いでしょう。

寒暖差や冬の乾燥も気象病に関係する?

冬から春、春から夏、夏から秋といった季節の変わり目も、気温の変化などにより自律神経が影響を受けて体調が不安定になりやすい時期といえます。

特に冬や夏は、室外・室内での寒暖差が大きくなり、外と室内を行ったり来たりするだけで自律神経に負担がかかります。こうした寒暖差による不調も、気象病と同じような原理で起きていると考えられます。可能な範囲で服装の調節をするなどして、気分が悪くなるのを防ぎましょう。

ちなみに冬の乾燥は、風邪やインフルエンザなどの感染症に感染する可能性を高めることがあるものの、気象病との直接的な関係はないといって良いでしょう。

<関連記事>

寒暖差疲労とは?症状や原因、対策を知って季節に負けない健康な体を目指そう!

寒暖差アレルギーは本当のアレルギーではない!?風邪や花粉症でもない鼻症状

気象の変化と上手に付き合い、少しでもラクに過ごせる方法を見つけよう

気象病は、気圧や天候が変わりやすい梅雨や台風の時期に起こりやすい体調不良です。

原因は多岐にわたり、耳の奥にある内耳が気圧の変化を敏感に察知することで、めまいや耳鳴りが起こったり、血管の拡張が頭痛を引き起こしたりします。また、自律神経の乱れが体のバランスを崩すことや、筋肉の緊張、こりも影響します。

気象病の症状はさまざまですので、心当たりがある場合は、まずご自身の不調が気象の影響によるものかどうかを確認してみましょう。

つらいときには無理せず体を休め、必要に応じて市販薬などを活用しながら、気象の変化と上手に付き合い、少しでも楽に過ごせる方法を見つけていきましょう。

参考文献

- 久手堅 司「低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア 気象病ハンドブック」誠文堂新光社

- 久手堅 司「最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方」クロスメディア・パブリッシング

- 日本頭痛学会「頭痛の診療ガイドライン2021」