自律神経を整えるには?健康に過ごすためにすぐ実践できるセルフケアを紹介

監修

久手堅 司 先生 (せたがや内科・神経内科クリニック 院長)

「自律神経を整える」とはどういうこと?

まず、「自律神経を整える」とはどういう意味なのかを考えてみましょう。

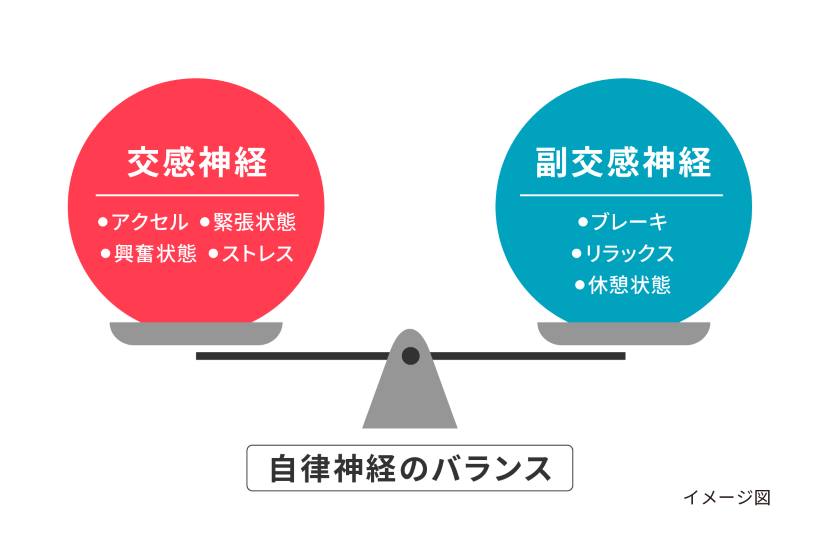

自律神経は、交感神経と副交感神経という2つの系統によって成り立っています。それらは、互いに相反する働きを持っており、交感神経は、身体の諸機能を高めるように働く、いわば“アクセル”であり、これに対して副交感神経は、諸機能を落ち着かせるように働く“ブレーキ”。どちらかが強すぎたり弱すぎたりすると、両者のバランスが乱れてしまいます。また、両者とも過剰に働いていたり、あるいは両者ともに十分働いていなかったりすると、心身にさまざまな症状が現れてきます。

このような、交感神経と副交感神経のバランスの乱れや、両者ともに働きが過剰または不十分な状態を修正することを、一般的に「自律神経を整える」と呼んでいます。

自律神経のバランスが整った状態

自律神経はどんな働きをしている?

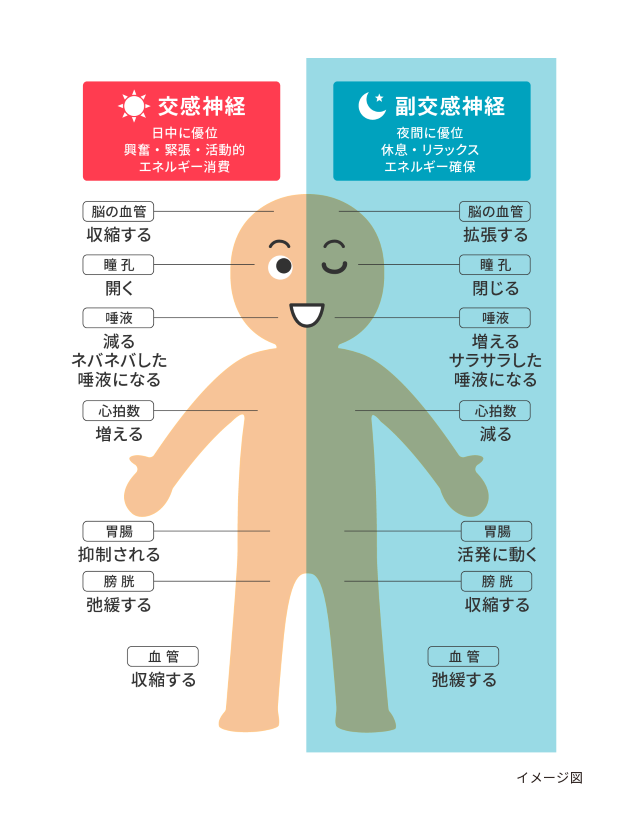

交感神経と副交感神経は、内臓や血管などを自分の意識とは無関係にコントロールしており、24時間年中無休で働き続けています。

例えば、体を動かすと筋肉に多くの血液が必要になるため心拍と呼吸が速くなり、血管が収縮して血圧が上昇しますが、これは交感神経の興奮によるものです。1日を通してみると一般に、朝から日中にかけて、交感神経が優位な状態が続きます。

一方、副交感神経は心身をリラックスさせる神経です。夕方から優位になり始め、睡眠中に最も作用が高まります。

自律神経(交感神経と副交感神経)の主な働き

【プチメモ】もし、自律神経がなかったら…

- 姿勢に応じた血圧調節ができず、立ち上がるたびにめまいが起きてしまう

- 食事をしても消化・吸収が始まらない、排便・排尿をコントロールできない

- 暑くても汗が出ず熱中症になってしまう

- 瞳孔の調節ができず、明るい所ではまぶしく暗い所ではよく見えない

- 運動をしても心拍数が増えず、すぐに動けなくなってしまう

自律神経が乱れる原因

自律神経が乱れる原因は多岐にわたります。

大きな原因の一つは「加齢」、歳を重ねることです。特に、副交感神経の働きが、加齢とともに低下していきます。

その他、自律神経が乱れる大きな理由は、自律神経に大きな負担がかかることです。自律神経の負担を増やす原因としては、主に以下のようなことが考えられます。

生活習慣の乱れ

自律神経は、1日24時間のリズムに従って体を最適な状態にコントロールしようとしています。それなのに生活習慣が乱れていて、食事や睡眠の時間が不規則だったりすると、自律神経は心身の諸機能をその都度修正しようとして、負担が増えてしまいます。

近年、社会的時差ぼけ(ソーシャルジェットラグ)も、このような状態を引き起こしやすいことが分かってきました。社会的時差ぼけとは、平日の睡眠不足を解消しようと休日の朝に遅くまで寝ているため、翌週の前半に、あたかも時差のある海外から帰国後のような、時差ぼけ状態になってしまうことです。

生活環境の変化

気圧や湿度、気温の変化、または屋内外の寒暖差、あるいは、睡眠環境の変化など、生活環境が変わることも、自律神経の負担を高めます。

ストレス

ストレスがかかったときには、交感神経が興奮します。現代社会では慢性的なストレスにさらされやすいため、交感神経が優位な状況が続いてしまうことになりがちです。

既にある何かしらの症状

例えば、肩こりの原因の一つとして、自律神経の乱れが関係した血流不足が考えられます。また一方で、骨格のゆがみなどの何らかの原因によって肩こりが生じているために、自律神経が乱れることもあります。

また、胃腸などの消化器の不調が、自律神経の乱れを引き起こすことも知られていて、この関連は「脳腸相関」と呼ばれ、近年、急速に研究が進んできています。

更年期

女性ホルモンの分泌量が急に減ってくる更年期には、その影響で自律神経の働きが乱れがちになります。また、更年期に現れるさまざまな変化に対応しようとするために自律神経の負担が増えることで、自律神経がより乱れやすくなります。

なお、男性も男性ホルモンの分泌低下に伴い、更年期症状が現れることがあります。

自律神経が乱れやすい生活習慣かチェックしてみましょう

一度、ご自身の生活習慣が自律神経を乱しやすいものでないかどうか、チェックしてみましょう。

自律神経のバランスが乱れているときに起こる主な症状

自律神経のバランスが乱れているときに起こる代表的な症状を紹介します。

全身倦怠感

全身の倦怠感は、副交感神経が優位になる時間が少ない、現代社会のストレスフルな生活によって引き起こされることが多いものです。睡眠不足や運動のし過ぎなど、思い当たる原因がないのに疲れが取れないという場合、交感神経が過剰に働いている可能性があります。また、交感神経が優位な状態では睡眠にも悪影響が及んでしまい、そのために疲れがさらに抜けにくくなってしまいます。

頭痛

頭痛の原因の一部に、頭部に向かう血流の調整がうまくいかないことが関係していて、自律神経が乱れているとこのようなことが起こりやすくなります。また、血行が良くないために、首や肩の筋肉が緊張してしまいがちなことも、頭痛の起きやすさに関与していると考えられます。

<頭痛についてはこちら>

・頭痛(片頭痛) ・頭痛(緊張型頭痛) ・頭痛(群発頭痛) ・頭痛(他疾患が原因である頭痛)

めまい

めまいはさまざまな原因で起こるものですが、自律神経の乱れのために、血圧や血管の収縮・弛緩がスムーズにいかなくなることも、めまいを生じやすくします。

動悸

自律神経が乱れていると、運動したり緊張したりしていなくても鼓動のスピードが変化することがあって、それが動悸として自覚されます。

発汗の異常

暑いときには自律神経が働いて、体温を下げるために汗が出ます。ところが自律神経が乱れていると、暑くないのに汗が出たり、暑いのに汗が出なくなったりします。

- 関連製品

-

不眠

眠りたいと思っても、眠ろうとしたときに交感神経が優位な状態が続いていると、なかなか寝付けません。また、眠ったと思ったら目が覚めてしまったりといったことも、起こりやすくなります。

<不眠についてはこちら>

・不眠

【プチメモ】自律神経失調症

自律神経の乱れによって起こり得る症状が、実は自律神経の乱れとは別の原因で現れることもあります。医療機関を受診して、検査によりそのような原因が見つかった場合には、その異常を治すための「原因療法」が行われます。一例を挙げると、胃の不調の原因が胃酸過多だと分かった場合は、胃酸分泌を抑える薬が処方されます。

一方、検査を進めても、原因と考えられるようなめぼしい異常が見つからないこともあり、そのような場合に「自律神経失調症」と診断されることがあります。

自律神経失調症はストレスが症状に関係していることが多いため、できるだけストレスを溜めないようにして自律神経を整えることが、治療において大きな意味を持ってきます(後述の「自律神経を整えるセルフケア」参照)。それに加えて、場合によっては不安やうつを抑える薬が処方されたり、現れている症状を緩和する薬(例えば、便秘があれば便秘薬といった具合)が処方されることもあります。

自律神経と○○の関係

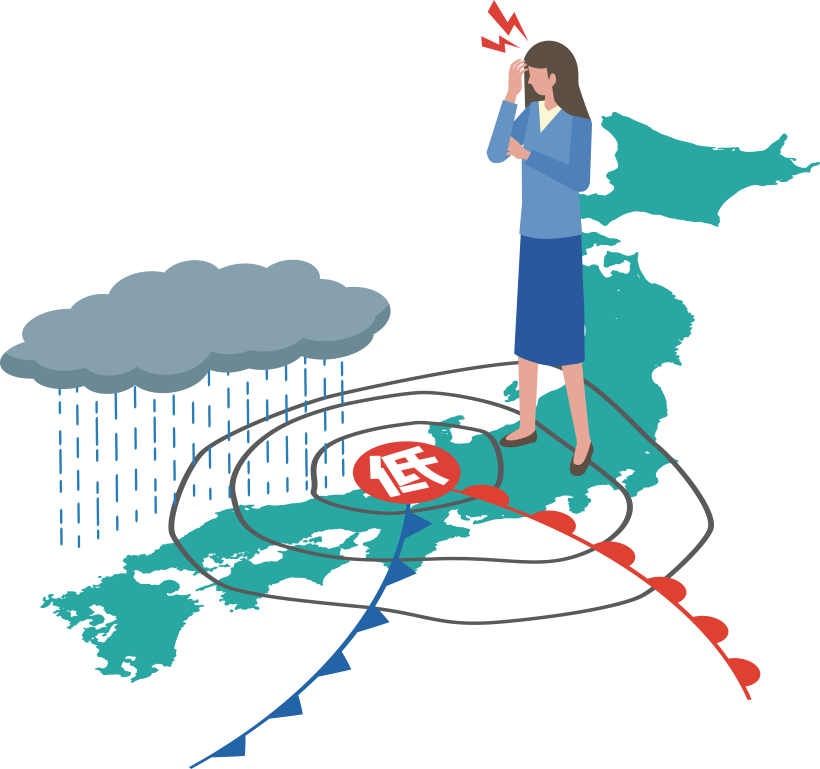

天候による「気象病」や夏バテなどの「季節病」と自律神経の関係

気圧や気温、湿度などの気象の変化によって生じる心身の不調は「気象病」と呼ばれ、夏バテや春バテなど、特定の季節になると体調が悪化することは「季節病」と呼ばれています。これらはいずれも「精神的なもの」ではなく、自律神経の乱れが関与していると考えられています。

気象病で最も多い症状は頭痛です。ただし、症状が一つだけという人は少なく、複数の症状に悩まされている人が少なくないようです。対策は、次項「自律神経を整えるセルフケア」を参照してください。また、気圧予報アプリなどを活用して、事前の心構えと予防対策の強化を心がけましょう。

女性のホルモンバランスと自律神経の関係

女性は月経周期によって、女性ホルモンの分泌量が大きく変動するため、そのような変化のない男性に比べると、自律神経の乱れが起こりやすい傾向があります。特に女性ホルモンの分泌が急に低下してくる更年期には、より自律神経が乱れやすくなり、さまざまな症状が現れてきます。

なお、更年期のさまざまな自律神経症状に対する薬による治療としては、現れている一つ一つの症状に対して複数の薬を使うよりも、漢方薬のような体全体に働きかける治療が広く行われています。

- 血のめぐりを良くし更年期障害などの症状を改善するアリナミン製薬の漢方製剤

-

自律神経を整える方法|今日からできるセルフケア

規則正しい健康的な生活習慣を意識する

体や心の健康を保つための三要素は、バランスの取れた「栄養・食生活」、適度な「運動」、心身の疲労回復と充実した人生を目指す「十分な休養」とされています。また、健康に良くないことが明らかな、「喫煙」と「飲酒」を控えることも大切です。自律神経の乱れを修復する際にも、これらを基本として心がけると良いでしょう。

呼吸を意識する

呼吸も自律神経によって無意識にコントロールされていますが、無意識ではなく、本人が意識することでも変化させられるため、意識的に自律神経に働きかけることができます。

呼吸は交感神経が優位なときには浅く速くなり、副交感神経が優位なときには深く遅くなります。意識的に、ゆっくりと深い呼吸をすることで、副交感神経を優位にすることができます。

- 仕事に集中している時間が続いているとき、ストレスの高まりを感じたとき、夜眠れないときなどには腹式呼吸でゆっくりと深呼吸をしてみましょう。自律神経が整い、心身を落ち着かせることができます。

<腹式呼吸のやり方>

- 背筋を伸ばし、おへその下に空気を溜めていくイメージで、ゆっくり鼻から息を吸う

- 吸ったときの2倍くらいの時間をかけて、口からゆっくりと息を吐き出す

これを1日10~20回を目安に行うと良いでしょう。

睡眠環境や寝る前にすることを意識する

副交感神経が最も優位になるのは睡眠中です。睡眠が不十分なままでは、自律神経の乱れが整いません。朝までぐっすり、質の良い睡眠をしっかり取るには以下のようなことが大切です。

- 睡眠環境の整備:部屋はなるべく暗く、静かにし、室温・湿度を調整

- ブルーライトの制限:寝る前のテレビやスマートフォンなどの使用は、ブルーライトの影響で交感神経を高めるため、避ける

- 睡眠の質に関わる成分の補給を生活に取り入れる(寝る前はノンカフェインタイプだとなお良い)

など

- 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善する機能が報告されているパラミロンを含む、おすすめのアリナミン製品<機能性表示食品>

-

届出表示:本品にはユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)を含みます。ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1, 3-グルカンとして)には、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を改善し、起床時の疲労感を軽減する機能、作業時の一時的なストレス(イライラ感、緊張感)を緩和する機能が報告されています。

・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

- 栄養不良に伴う睡眠の質 (眠りの浅さや目覚めの悪さ)の改善におすすめのアリナミン製品<指定医薬部外品>

-

<睡眠環境の改善についてもっと知りたい方はこちらをチェック>

・熟睡できないのはなぜ?原因や質の良い睡眠をもたらす"熟睡"習慣を紹介

・アリナミン製薬のニュースリリース

『「疲れと睡眠の関係、および抗疲労成分の効果」に関する共同研究』を開始

食事のとり方に気をつける

暴飲暴食を控えるのはもちろんのこと、以下を心がけると自律神経が整いやすくなると考えられます。

朝食を欠かさない

1日3食、できるだけ決まった時間帯に食事をとり、欠食しないことが大切です。特に大切なのが朝食。朝食をとることで、副交感神経が優位だった睡眠モードから、交感神経優位な活動モードへの切り替えが促進され、スムーズに1日をスタートできます。

よく噛んで食べる

よく噛むことは消化・吸収をスムーズにするために大切。これには、単に胃の負担を減らすということだけでなく、噛むことで副交感神経が高まり、消化管の活動が活発になることも関係しています。また、よく噛むと“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンの分泌も増えるといわれています。

就寝間際の食事は避ける

食後すぐ、胃の中でまだ消化が続いている時間帯に睡眠を取ると、睡眠の質が低下してしまい、自律神経にも負担がかかります。

“腸活”を意識してみる

腸は、消化された食べ物から栄養を吸収する臓器です。しかし、近年はそればかりでなく、腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう:腸内フローラ)を介して全身の免疫や自律神経などに関わる重要な臓器であることが明らかになってきました。便秘解消のための“腸活”がブームですが、実は、自律神経を整える上でも“腸活”が欠かせません。

発酵食品や食物繊維を摂取することで腸内フローラの乱れが整えられることも分かっています。また、“幸せホルモン”であるセロトニンの9割は、腸で作られるともいわれています。

- 腸内フローラと大腸のバリア機能を改善することで日ごろの便通を整える、アリナミン製薬のおすすめ製品

-

冷たいものを食べ過ぎ(飲み過ぎ)ない

体の“冷え”は、自律神経の乱れにつながりやすいものです。夏場には特に、冷たい食べ物・飲み物をたくさん摂取してしまいがちですが、それが“夏バテ”と呼ばれるような不調の原因になっていることも少なくないようです。

ビタミンやミネラルをしっかり摂る

いつでもどこでも食べ物が手に入る現代は、「飽食の時代」と表されることがありますが、それにもかかわらず、ビタミンやミネラルという微量栄養素が不足している人が少なくないといわれています。

特にビタミンB1は自律神経の乱れが関与する夏バテの予防にも効果的です。

バランスの良い食事をとることを心がけた上で、不足しているかもしれないビタミンなどの補給のために、栄養ドリンクなどを活用するのも良いでしょう。

- 病中病後の体力低下時等の栄養補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

- 肉体疲労時等のビタミンCの補給におすすめのアリナミン製薬の製品

-

セロトニンを増やすことを意識する

神経伝達物質の一種であるセロトニンは、心を安定させるように働きます。食事の際によく噛んで食べたり、適度な運動をしたり、日光に当たることで、セロトニンの分泌が高まるといわれています。

また、腸内環境を整えることも、セロトニンの作用を介して自律神経を整えるように働くと考えられます。

姿勢を整え、骨格のゆがみをなくす

自律神経は脳や脊髄を起点に全身に広がっていて、脊髄は背骨の中を通っています。そのため、背筋がゆがんでいるような状態は、自律神経の起点である脊髄が圧迫されやすくなっている状態といえ、自律神経系全体に影響が及びかねません。

長時間のデスクワークなどでは無意識のうちに姿勢が悪くなってしまうこともあるでしょう。気づいたら背筋を伸ばす習慣をつけてみてください。

入浴やアロマでリラックスする

湯船に浸かる入浴によって副交感神経が高まり、リラックス効果を得られます。また、血行促進による筋肉のこりの改善、疲労回復、開放感によるストレス解消などの効果もあります。

シャワー浴ではこれらの効果を得にくいため、40℃ぐらいのややぬるめのお湯にゆっくり浸かると良いとされています。疲労回復や冷え症などへの効能を持つ薬用入浴剤などを用いてみるのも良いでしょう。

- 疲労回復、冷え症、肩のこりなどへの効能を持つアリナミン製薬のおすすめ製品

-

また、「五感」と呼ばれる感覚の中で、嗅覚だけが、記憶などを司る大脳辺縁系を直接刺激でき、この刺激を通して、リラックス効果が発揮されるといわれています。特にラベンダーの香りは、副交感神経を刺激する作用が強いようです。

マッサージを行う

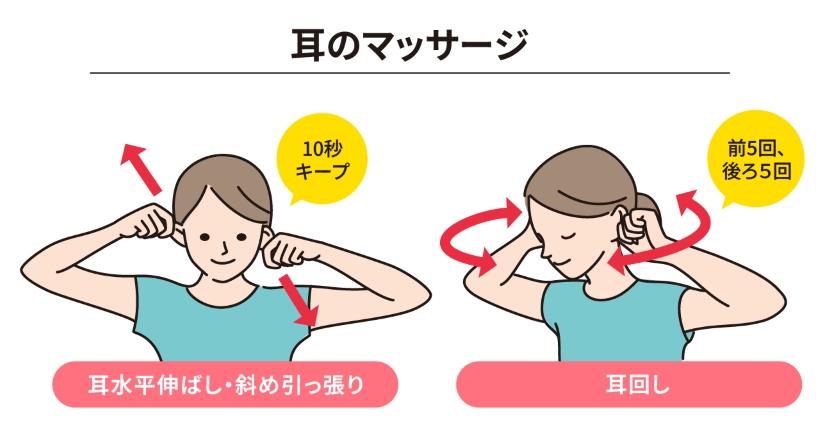

マッサージで身体がリラックスし、筋肉の緊張やこりが改善され、血行が良くなるとともに、副交感神経優位な状態に切り替わります。場所を取らず、気になったときにその場でできる、耳や目の周りのマッサージも効果的です。

<耳のマッサージ>

手のひらで耳を温めながら以下のマッサージをしてみましょう。

●耳水平伸ばし・斜め引っ張り

耳を持って水平に伸ばす。耳を斜めに引っ張る(逆方向も同様に)。

●耳回し

耳たぶを持って前後にゆっくり大きく回す(前に5回、後ろに5回)。

監修:久手堅 司 先生(せたがや内科・神経内科クリニック 院長)

ツボ押しを行う

東洋医学では、ツボ(経穴)を刺激すると「気」の流れが良くなり、さまざまな症状が改善すると考えられています。実際に、皮膚に近い部分の神経と体内に広がっている神経はつながっています。自律神経を整えるように作用するツボも少なくありません。

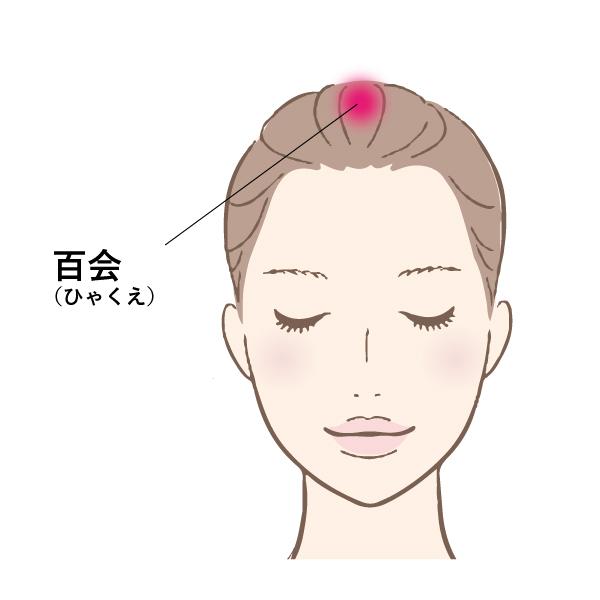

それらのうち、自分自身で押せるツボとして、頭の頂点にある「百会(ひゃくえ)」、

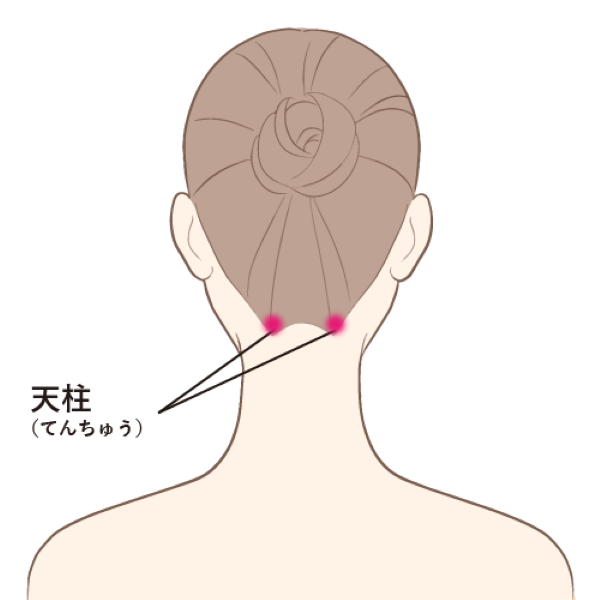

後頭部の首筋の左右にある「天柱(てんちゅう)」、

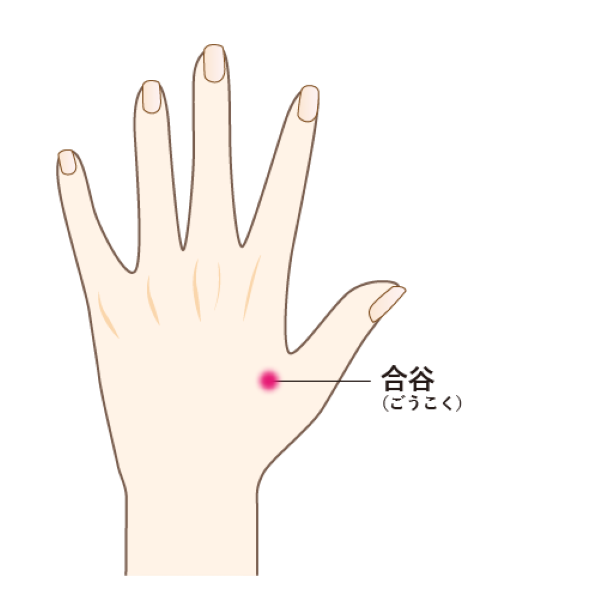

手の親指の骨と人さし指の骨が分かれたあたりの「合谷(ごうこく)」、

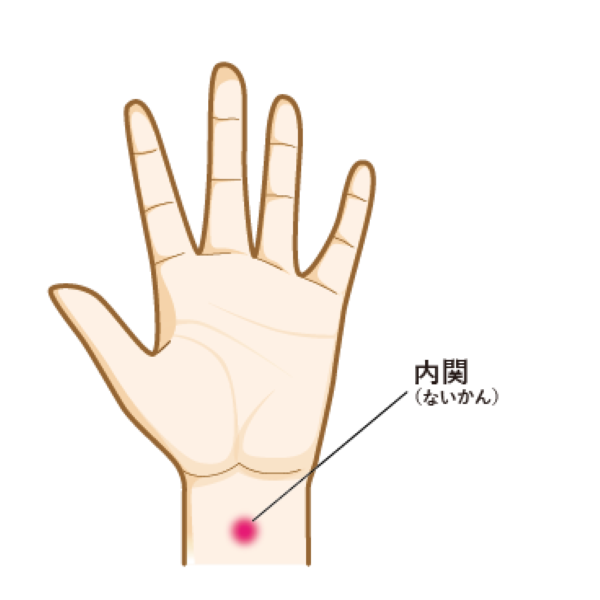

手のひら側の手首のしわから指の幅3本分ほど肘寄りの「内関(ないかん)」、

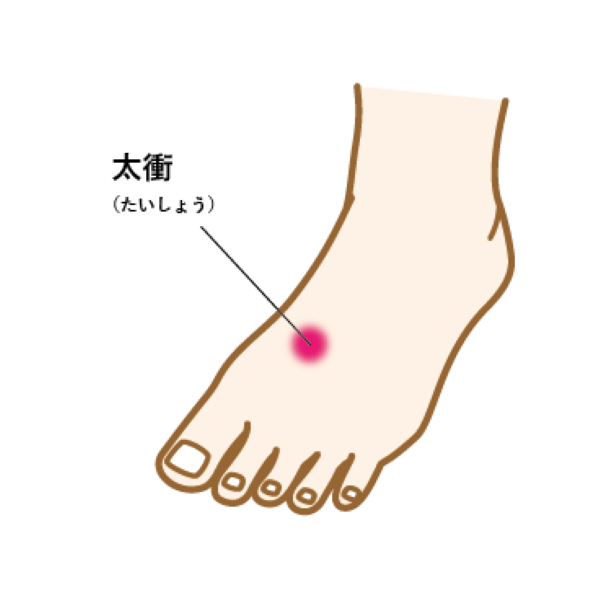

足の親指の骨と人さし指の骨が分かれたあたりの「太衝(たいしょう)」

などが挙げられます。

自律神経を整えて健やかな毎日を目指そう

自律神経は、24時間365日片時も休まず「自律」して働き、心身を状況に適した状態に維持してくれています。状況の変化が激しいときには、自律神経の負担も大きくなり、さまざまな不調を来してしまうため、私たち自身が自律神経を気遣ってあげることも必要です。自律神経が悲鳴をあげているサインかもしれない症状を軽く見ずに、自律神経を整える意識を持って、早め早めに対処するようにしましょう。

参考文献

- 医学書院「目でみるからだのメカニズム 第2版」,2016

- 誠文堂新光社「気象病ハンドブック」,2022