「風邪(かぜ)を早く治したい...」長引かせない方法

監修

白土 秀樹 先生 (医療法人しらつち耳鼻咽喉科 理事長、九州大学医学部臨床教授)

監修

中村 真樹 先生 (青山・表参道睡眠ストレスクリニック 院長)

風邪を早く治すために!知っておきたい基礎知識

風邪(かぜ)とはどんな病気?原因は?治るまでの期間はどれくらい?

風邪は、医学的には「風邪症候群」と呼ばれる、急性気道感染症に分類される疾患です。鼻・のどなどの空気の通り道(気道)にウイルスや細菌などの病原体が感染し、炎症を引き起こすことで発症します。風邪の原因は、約80〜90%がウイルス感染とされています。

熱や咳、鼻水などの風邪の症状は、病原体に対して体が自身を守ろうとする防御反応(免疫反応)から生じます。例えば、発熱は体内をウイルスが苦手とする高温の環境になるよう調節しているものだと考えられます。また、咳やたん(痰)などが出るのは、気道内に入り込んだ異物を体外へ排出しようとして起こるものです。

一般的には、まずはのどの症状や微熱・倦怠感などから始まり、1~2日遅れて鼻症状、咳やたんが出てくることが多いです。

治るまでの期間は、原因となるウイルスの種類によってさまざまですが、一般的には発症から3日目前後に症状のピークがあり、長くとも7~10日目くらいまでに良くなるといわれています。

一括りに「風邪」といっても具体的に現れる症状は病原体によって差があり、かつ感染した人のコンディションによっても症状の現れ方や感じ方もさまざまです。

風邪をひくと眠くなる?

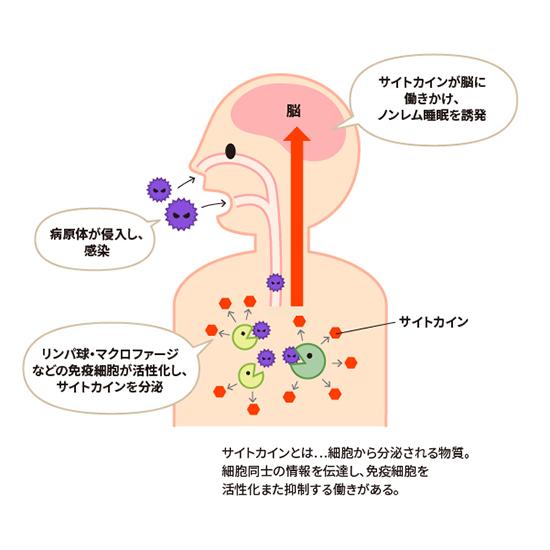

体調を崩したときに眠気を感じた経験はありませんか。それには、免疫系の働きが関係しています。

ウイルスなどの病原体が体内に侵入すると、病原体に対抗しようとすぐに免疫細胞が反応して、免疫機能が活性化されます。その結果、産生された物質(サイトカイン)の一部が、脳の眠りに関連する部分に働きかけることで深い眠り(ノンレム睡眠)を誘発するのです。

これらは、無駄なエネルギーの消費を避けて体の回復を最優先させるための措置ではないかともいわれています。

※ノンレム睡眠:REM(Rapid Eye Movement:急速眼球運動)のない睡眠であり、深さによって3段階あり、主に心身の疲労回復、免疫力の回復をしている眠りのこと。

風邪を早く治すには「睡眠」が重要

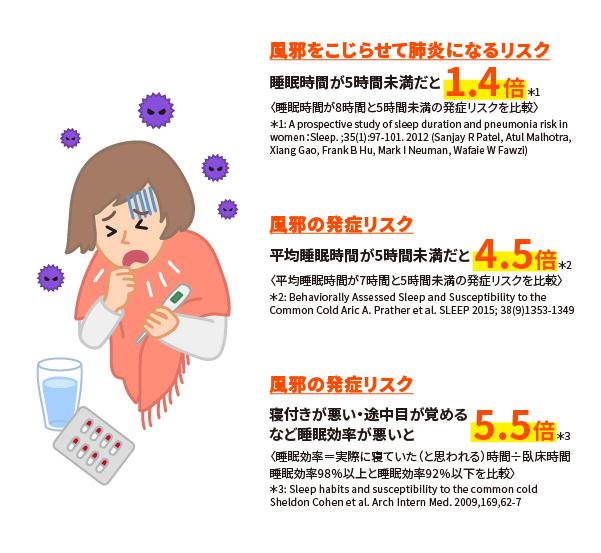

健康を保つには、本来私たちの身体に備わっている免疫機能が働く、良い状態を維持しておくことが大切です。そのためには脳や体の疲れをとり、病気の回復を促す重要な役割を担っている睡眠は欠かせません。

また、深く眠っているとき、体内では成長ホルモンや免疫機能にかかわるさまざまな物質が分泌されていることからも、睡眠は免疫機能と密接に関係していることがわかります。実際、睡眠不足や睡眠の質が低下したことで免疫機能が低下すると感染症の重症化リスクにつながる報告もあります。

ただの睡眠不足と、甘く見てはいけません。風邪などを長引かせたり重症化させないためにも、睡眠が大切なのです。

睡眠に関する情報はこちら。 侮れない睡眠不足。睡眠の重要性と解消法とは? 「良い睡眠」はメリット満載!睡眠の質を上げるポイントとは?

ぐっすり眠って早く治す!眠りを妨げる風邪症状への対策

風邪を長引かせない、早く治すためには十分な睡眠時間を確保することが重要であることがわかりました。

ただ、風邪のときには、咳や鼻水などの症状によって、寝つけなかったり、寝苦しかったりすることもありますよね。ここでは、咳・鼻水の症状別に症状がひどくなるメカニズム、そのときの対処法をご紹介します。

症状に合った対処法を実践して、夜ぐっすり眠れるようにしましょう。

咳が止まらず、眠れない

-

夜に咳がひどくなるメカニズム

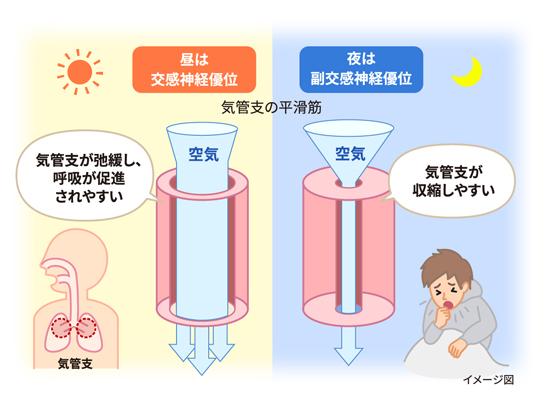

咳は気道の粘膜、神経、気管などを取り巻く筋肉などが関係して起きる現象です。特に気管支は自律神経(交感神経・副交感神経)の働きに影響を受けており、夜に咳が出やすくなる一因に昼夜で変化する自律神経の働きがあると考えられます。

自律神経には、体を活発に動かすときに働く交感神経、体を休めるときに働く副交感神経があり、両者がバランスを取りながら体の状態を調節しています。交感神経は主に日中優位となり、副交感神経は夜間に優位となります。夜、副交感神経が優位になると、気管を囲む筋肉に作用し、気管支が収縮して呼吸が抑制されます。また、冷たい空気に触れるなどで気管支が敏感に反応しやすくなり、咳が起こりやすくなります。

さらに睡眠中の口呼吸やエアコンなどの影響でのどが乾燥し、気管支の粘膜が刺激されることで咳が出やすくなることがあります。

また、寒暖差などで鼻水がのどに流れ込む“後鼻漏”も咳の原因の一つになり得ます。鼻水は、横になり寝た状態になると、後鼻漏となってのどに流れ落ちてしまい、たんがからんだような咳が出ることがあります。

-

咳がひどくて眠れないときの対処法

①水を飲む

水を飲むことでのどを潤し、のどの乾燥を防ぎましょう。

②部屋を加湿する

空気の加湿ものどの乾燥対策に有効です。たんをやわらかく、出しやすくすることが期待できます。加湿器はもちろん、洗濯物や濡れたタオルを部屋に干す、カーテンに霧吹きをかけることでも湿度調整できます。

③部屋の温度を上げる

冷たい空気が刺激となることもあるため、室内の温度が低い場合には、部屋を暖かくすることも良いでしょう。特に、寒い時期には有効です。その際は、加湿も併せて行いましょう。後鼻漏が減ることで咳の原因を減らせます。

関連する記事はこちら せき(咳)が止まらないときに試したい!しつこいせきを抑える方法とは?

鼻づまりが夜になるとひどくなり、寝苦しい

-

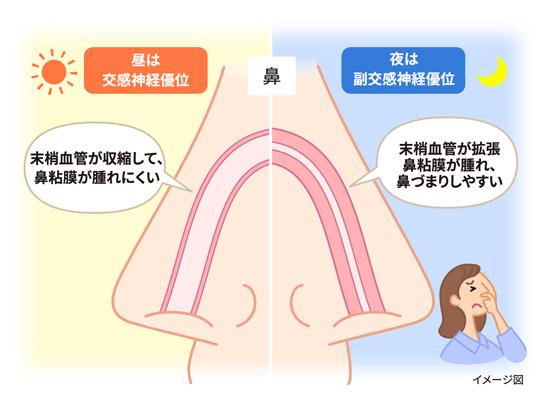

夜に鼻づまりがひどくなるメカニズム

鼻づまりは、鼻粘膜の血流が増加し粘膜が腫れ上がることによって起こります。末梢血管は自律神経の影響を受けており、日中と夜間での自律神経の働き(交感神経と副交感神経の優劣)の変化が、夜間の鼻づまりに関係すると考えられます。

日中は体を活発に動かすときに働く交感神経が優位に働くため、鼻粘膜の末梢血管が収縮している(腫れていない状態)ですが、夜になると体を休めるときに働く副交感神経が優位となり、末梢血管が拡張されることで粘膜が腫れて、鼻づまりの症状が起こりやすくなります。

また、気温が低いときには冷気による刺激が副交感神経に影響し、鼻水の分泌が促進されると考えられています。夜間に室温が低い場合には、冷たい空気が鼻水・鼻づまりの要因になっているかもしれません。特に、寒暖差はこれらの自律神経の調節を乱すため、鼻づまりを起こしやすくすることが知られています。

そして、夜間の鼻づまりは口呼吸を引き起こすことでのどが乾燥しやすくなります。のどのウイルスにとってはこの状態が好都合となり、のどの痛みが治りにくくなります。

-

鼻づまりで眠れないときの対処法

①鼻を温める

鼻を温めることで血行が良くなり、鼻づまりを軽減できる可能性があります。

②寝室を加湿する・暖める

室内が乾燥していると、鼻水の水分が奪われて硬くなってしまうことがあります。加湿器を使って加湿する、または濡れた洗濯物やタオルを部屋に干したり、カーテンに霧吹きをかけるなど、室内の湿度を調整すると良いでしょう。また、寝室とそれ以外の寒暖差を大きくしないようにすることも大切です。

③体を温める

体全体を温めることで血流を良くして体温を上げることで、鼻づまりが軽減されやすくなります。特に首や手首・足首を意識的に温めるのがポイントです。

関連する記事はこちら 鼻づまり

風邪を早く治すポイント

風邪を早く治す鍵は体力の回復と、ウイルスと闘うために免疫力を高めることです。そのために必要な対処やポイントをご紹介します。

十分な量と質の良い睡眠

睡眠の重要性について、ここまで繰り返し触れてきましたが、十分な量かつ質の良い睡眠は脳や体の疲れをとり、傷ついた細胞を修復するために、すなわち風邪を早く治すために必要不可欠です。風邪をひいたときも余分な体力の消費を抑えることで、体が本来持っている免疫力を適切に発揮することに役立っています。

しかし、前述のような咳や鼻づまりなどの症状で眠りを妨げられてしまうことも。つらいときは、市販の風邪薬を賢く取り入れ症状を緩和し、しっかりと眠りましょう。

関連する記事はこちら 睡眠特集

こまめな水分補給

風邪をひいているときは、発熱にともない汗をかくことで、体内の水分が不足しがちになるため、こまめに水分補給をしましょう。水分不足は脱水症へ進んでしまう危険性もあります。特に子どもと高齢者は脱水症に陥りやすいので、注意してください。水を飲んでもむせてしまう場合があるので、こまめに、少しずつ、ゆっくり摂ることを意識します。

また、たんをともなう場合は、水分を摂るとたんがやわらかく、出しやすくなるので、不快感の軽減などに役立ちます。

また、脱水でのどの乾燥が進むと、先に説明したとおり、のどの炎症が治りにくくなります。

発汗によって水分と共にミネラルも失われてしまうことから、経口補水液やスポーツドリンクなど、水分・ミネラルの吸収効率に優れたものを利用するのがおすすめです。

十分な栄養補給

風邪の症状によって失われた体力を補い、体本来の免疫力を発揮するためにも、栄養補給は大切です。ただし、風邪をひくとエネルギー消費が高まる一方、消化・吸収能力が低下してしまいます。胃腸に負担をかけない消化に良い食事を心がけてください。

食欲がある場合は、抵抗力を高めるタンパク質を含む卵入りのおかゆやうどんなどを。食欲がない場合はスープや冷たい果物などが良いでしょう。またはドリンク剤やサプリメントに頼るという方法もあります。ビタミンを多く含み、水分補給も兼ねられるゆず茶やしょうが紅茶もおすすめです。口にしやすい食事で栄養補給に努めましょう。

風邪のときの食事に関する情報はこちら。 風邪のときにおすすめの食べ物は?〜【症状・シーン別】〜摂りたい栄養素・食材と簡単レシピ〜

風邪薬の服用

つらい症状を対処するためには、風邪薬を服用することも検討してみてください。

ただし、残念ながら、風邪には特効薬がありません。市販の風邪薬は病原体を排除するのではなく、熱や咳・鼻水などのつらい風邪の症状をやわらげる「対症療法」の薬です。

本来、風邪の諸症状は、病原体に対抗して自身を守るために体が行っている防御反応です。とはいえ体が頑張りすぎてしまうことでかえって体力を消耗してしまい、風邪が長引いたり悪化したりしてしまう可能性もあります。体の負担を軽減して免疫機能の回復につなげるためにも、早い段階から症状を抑えることが重要です。

風邪薬を選ぶポイント

各風邪薬に配合されている有効成分によって、効き方や効果を発揮する症状は異なります。つまり、症状に合う成分を選ぶのがコツです。症状別にどのような有効成分が良いのか見ていきましょう。

熱やのど、鼻…代表的な風邪の諸症状をやわらげる主な成分

<風邪の主な症状とその症状をやわらげる主な成分表>

| 症状 | 成分(総称) | 働き | 代表的な成分例 |

|---|---|---|---|

| 発熱や頭痛 | 解熱鎮痛成分 | 発熱を鎮め、痛みをやわらげる | イブプロフェン、アセトアミノフェンなど |

| 咳やたん、 のどの痛み |

鎮咳成分 | 咳を抑える | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピンなど |

| 気管支拡張成分 | 気管・気管支を拡げる | dl-メチルエフェドリン塩酸塩など | |

| 去たん成分 | たんの切れを良くする | グアイフェネシン、L-カルボシステイン、ブロムヘキシン塩酸塩など | |

| 抗炎症成分 | 気道の炎症を抑え、のどの腫れや痛みをやわらげる | トラネキサム酸、グリチルリチン酸など | |

| 鼻水・鼻づまり | 副交感神経遮断成分 | 鼻水の分泌を抑える | ヨウ化イソプロパミド、ベラドンナ総アルカロイドなど |

| 抗ヒスタミン成分 | くしゃみや鼻水を抑える | ジフェンヒドラミン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩など | |

| 交感神経興奮成分 | 鼻粘膜の充血や腫れを取り除き、鼻づまりをやわらげる | プソイドエフェドリン塩酸塩など |

風邪を早く治すために…できることから始めよう

風邪を早く治すためには、睡眠に気をつける、こまめに水分を補給する、適切な室温管理を行うなど、日常生活におけるセルフケアでできることがたくさんあります。また、症状がつらいときには市販の風邪薬をのんでみることも良いでしょう。ただ、熱が下がらない場合や、症状が長引くときには医療機関を受診するようにしてください。

【プチメモ】眠りを妨げる鼻づまりなどの鼻症状には「ジフェンヒドラミン塩酸塩」

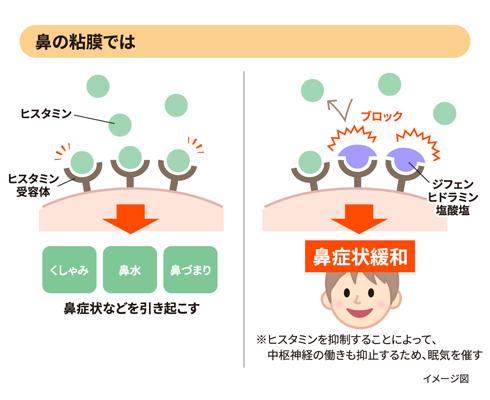

鼻粘膜の細胞などでつくられる神経伝達物質の一種「ヒスタミン」。ウイルスの刺激によって放出されたヒスタミンが粘膜にある受け皿(受容体)に結びつき、知覚神経や血管に作用して、くしゃみや鼻水・鼻づまりなどの鼻症状を引き起こします。

ジフェンヒドラミン塩酸塩は、このヒスタミンが受容体と結びつく前に受容体と結合することでヒスタミンの働きを妨げ、鼻症状を抑える「抗ヒスタミン成分」の一種です。

一方で、ヒスタミンには脳の下部にある睡眠・覚醒を司る部位に働きかけ、覚醒の維持・調節を行う役割があります。抗ヒスタミン成分は、この働きも妨げてしまうため、副作用として眠気を促すことも。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、抗ヒスタミン成分の中でも特にこの中枢作用が強いとされています。そのため、健康体での副作用として眠気が挙げられます。

【注意点】

・風邪薬を服用後、乗り物・機械類の運転操作を行う可能性がある方は、眠気を促す成分を含む製品を避けるなど製品選びに注意し、服用後には他の方に運転・操作を代わってもらうなどしましょう。

・母乳移行が知られているため、授乳中の女性は服用を避けるか、服用される場合は授乳を避けてください。詳しくは医師・薬剤師に確認してください。

また服用によって、めまい、頭痛・頭重感、口の渇き、吐き気、嘔吐などの症状が見られたら副作用の可能性があるので、使用を中止してください。

-

眠りを妨げない処方の風邪薬に着目を

風邪薬の中には、眠気を抑える作用がある成分が配合されていることもあります。

例えばカフェイン類(カフェイン・無水カフェイン・安息香酸ナトリウムカフェインなど)には、解熱鎮痛成分と一緒に働くことで痛みをやわらげる作用が強まる一方、眠気を抑えてしまうことがあるのです。

しっかりと睡眠をとって体力の回復に努めるという点では、睡眠を妨げる成分を含まない風邪薬を選ぶのも一つの手といえるでしょう。

※市販薬各製品の効能・効果についてはパッケージや添付文書に記載されている事項を確認し、用法・用量を守って正しく使いましょう。また市販薬を5~6回使用しても症状が良くならない場合には服用を中止し、その製品の添付文書やパッケージなどを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

<薬に関する情報ガイド>

薬の上手な飲み方・使い方

参考文献

- 睡眠医療12(3):353-359,2018.

- 睡眠医療10(1):27-33,2016.

- Sleep 35(1): 97-101, 2012.